STOPCAR – Synthèse de l’enquête terrain et personas

Synthèse de l’enquête terrain et personas : STOPCAR

par Antoine VIOLLEAU Eliot WALTER Nantenin Sibidé Kliser Javier REYES Amaury Bernardin

Mise en contexte du projet

Les trajets en voiture individuelle offrent un confort indéniable mais contribuent lourdement aux problèmes environnementaux et sociaux, comme la pollution et la congestion urbaine. L’autosolisme pose donc un défi de taille : comment inciter les usagers à adopter des alternatives de transport plus durables, tout en leur garantissant la flexibilité et la liberté qu’ils recherchent ? Notre projet consiste à créer une application permettant une planification et une utilisation en temps réel de solutions de mobilité partagée, comme le covoiturage qui s’adaptent aux besoins des utilisateurs. Ce système vise à encourager des comportements de déplacement collectifs sans compromis sur la praticité et l’accessibilité.

Introduction

Partie 1 : Enquête terrain

Pour entamer cette première partie, nous avons préparé notre enquête sur le terrain en identifiant plusieurs hypothèses que nous avons cherché à valider ou infirmer.

Hypothèses

Hypothèse 1 : Le confort personnel est un frein au covoiturage

L’autosolisme est en partie induit par la flexibilité qu’elle apporte par rapport à des solutions de mobilité partagée type transport en commun ou de covoiturage où il faudrait s’y prendre en avance pour donner rendez-vous aux différents passagers.

La notion de confort personnel (espace, contrôle de l’environnement, etc.) pourrait être une barrière à la mise en relation avec des passagers. Explorer cette hypothèse aidera à savoir si le confort est vraiment un frein pour les conducteurs ou passagers, et à envisager des solutions pour rendre l’expérience plus acceptable sans compromettre la commodité du covoiturage.

Hypothèse 2 : L’auto-stop n’est pas pratiqué car ce n’est pas sécuritaire.

Notre groupe percevait l’autostop comme potentiellement peu sécuritaire. D’où l’utilité de vérifier si on veut mettre en relation des autosolistes avec des passagers potentiels.

Enquêter sur cette idée permettrait de voir si des mesures de confiance ou de sécurité renforcées pourraient aider à faire évoluer la pratique, potentiellement en la transformant en une version modernisée et plus encadrée du covoiturage.

Hypothèse 3 : Les gens sont prêts à changer leurs habitudes soit pour raison financière soit écologique soit pour des raisons de confort

Le but ici est de déterminer les motivations des personnes. En y répondant, elle pourrait montrer l’importance de rendre visibles les avantages spécifiques du covoiturage et encourager un changement d’habitude sur des aspects concrets et personnels.

Hypothèse 4 : La mise en relation et l’optimisation des trajets représente un frein majeur pour les conducteurs

Cette hypothèse explore si la difficulté de trouver des passagers ayant des trajets compatibles constitue un obstacle au covoiturage. Il serait pertinent d’explorer ce point pour mieux comprendre si des améliorations techniques (application, prévisions de trajet) pourraient rendre le covoiturage plus fluide et accessible.

Cartographie des acteurs

- Utilisateurs conducteurs

Le conducteur, acteur principal de l’autosolisme, détient la possibilité de partager son trajet avec des passagers. Sa participation est essentielle pour diminuer le nombre de véhicules en circulation, contribuant à la réduction des embouteillages et des émissions de CO₂.

- Utilisateurs passagers

Les passagers représentent la demande pour des trajets partagés. Leur volonté de se déplacer en covoiturage, en raison de contraintes financières ou d’accessibilité aux transports en commun, est un levier pour encourager les conducteurs à proposer des trajets partagés.

- Organismes publics

Les collectivités locales et organismes publics jouent un rôle clé dans le développement de solutions de mobilité alternatives, en adaptant les infrastructures ou en encourageant les initiatives de covoiturage. Leur engagement favorise l’intégration de solutions de mobilité partagée dans les politiques de transport locales.

Par ailleurs, la mobilité étant un aspect important des métropoles, elles ont des données comportementales sur les habitudes des conducteurs.

- Entreprises privées

Les entreprises peuvent prendre des mesures en internet, et pour les entreprises spécialisées dans le domaine du transport, des partenariats existent pour faciliter la multimodalité. Par exemple, en région parisienne, deux trajets/jour de BlablaCar Daily sont inclus dans le forfait transport en commun Navigo.

- Associations

Les associations jouent un rôle de sensibilisation auprès du public et des décideurs, en promouvant les bénéfices écologiques du covoiturage. Elles agissent pour encourager l’adoption de pratiques plus durables et contribuent à créer une adhésion collective aux objectifs de réduction des émissions de CO₂.

Déroulement de la recherche sur le terrain

Entretien 1 : Florian, tour d’Europe en auto-stop

Prise de contact

Pour pouvoir partir sur une piste de mise en relation des auto solistes avec des passagers potentiels, il fallait s’assurer que l’hypothèse 2 soit fausse, ou puisse être parée. On a donc contacté une personne adepte de l’auto stop qui a fait le tour de l’Europe de cette manière.

Déroulé de l’entretien

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Florian. Je suis actuellement en thèse en biochimie en Allemagne, après avoir fait une école d’ingénieur à Strasbourg.

Peux-tu nous parler de ton parcours en auto-stop ?

Je suis parti de Metz et j’ai voyagé jusqu’en Norvège, au Cap Nord, en passant par la Lettonie et la Lituanie. J’ai dû interrompre mon voyage en Pologne à cause du Covid. Ce périple m’a fait parcourir 11 100 km en 140 jours. En moyenne, j’ai fait des trajets de 25 à 560 km et je fais régulièrement des trajets Paris-Brest en autostop.

Comment choisis-tu les lieux pour faire de l’autostop ?

J’utilise principalement Hitchwiki, une plateforme qui répertorie les meilleurs endroits pour faire du stop et indique les temps d’attente. J’analyse aussi les cartes pour choisir des points stratégiques en fonction de ma direction. Dans les grandes villes, je demande parfois aux passants où me placer. Pour les longues distances, je me positionne souvent sur une bretelle d’autoroute, idéalement près d’un panneau.

Peux-tu me parler d’une situation difficile que tu as vécue en autostop ?

Il m’est arrivé de devoir marcher longuement pour atteindre un meilleur endroit pour le stop, surtout en Norvège où j’ai attendu dans des conditions extrêmes à -10°C, avec peu de passage.

Combien de temps prend un trajet en auto-stop ?

En général, un trajet en auto stop dure deux fois plus longtemps qu’un trajet direct.

As-tu rencontré des personnes qui n’étaient pas habituées à prendre des autostoppeurs ? Quels étaient leurs a priori ?

Cela arrive souvent, environ 50 à 70 % des conducteurs n’ont pas l’habitude. Ceux qui hésitent le font principalement parce qu’ils n’ont pas remarqué l’autostoppeur, qu’ils n’ont pas de place ou par peur.

Comment décrirais-tu les types de personnes qui te prennent en autostop ? As-tu remarqué des profils récurrents ?

Je n’ai pas vraiment noté de différence entre hommes et femmes. Ce sont rarement des familles nombreuses ; ce sont principalement des personnes seules ou en binôme. En autostop, les conversations sont plus fréquentes et naturelles qu’en covoiturage payant, comme Blablacar.

Y a-t-il des régions plus favorables ou plus difficiles pour l’autostop ?

La culture de l’auto stop varie énormément selon les pays. Par exemple, l’Allemagne est un pays assez difficile pour l’auto stop, selon de nombreux témoignages. En revanche, les Alpes et la Bretagne sont plus accueillantes, probablement en raison d’une tradition d’entraide dans ces régions, où l’autostop servait autrefois à relier des villages isolés.

Quels aspects positifs ou inattendus pourrais-tu partager sur l’autostop ?

L’auto Stop permet des expériences imprévues : visites surprises de lieux, paysages magnifiques, voire de belles rencontres. Bien que je n’aie jamais gardé de contact avec les conducteurs, certains m’ont invité chez eux, mais c’est assez rare.

Est-ce que la sécurité est un enjeu pour toi ?

Personnellement, je n’ai jamais eu peur en autostop. La réputation de l’autostop a pu être entachée dans les années 1970 à cause de quelques affaires, ce qui a contribué à sa diminution.

Pour les femmes, la sécurité est-elle un problème selon toi ?

Selon mes connaissances, ce n’est pas une préoccupation en Amérique du Nord, du Sud, ou en Asie. Les seules régions plus délicates seraient l’Afrique et le Moyen-Orient. J’ai eu peu de retours alarmants.

Quel est le plus gros problème de l’auto stop selon toi ?

Les deux principaux inconvénients sont le temps d’attente et l’imprévisibilité : on ne sait jamais où l’on sera pris ou déposé, et parfois, ça peut prendre des heures. Par exemple, il m’est arrivé de faire seulement 25 km en 8 heures, ce qui aurait été plus rapide à pied.

Penses-tu que l’autostop puisse être utilisé au quotidien ?

Oui, l’autostop peut être pratique au quotidien, surtout dans les zones mal desservies par les transports en commun. Par exemple, je l’utilise à Bayreuth, en Allemagne, là où je fais ma thèse. Je l’ai même fait avec des courses, ce qui a mené à des rencontres sympathiques.

Aurais-tu des solutions à proposer pour améliorer l’autostop ?

Je pense que des options intégrées à des applications existantes comme Waze pourraient faciliter l’autostop. Par exemple, une icône dédiée aux auto stoppeurs pourrait simplifier la recherche de trajets en temps réel. Une autre idée serait d’intégrer des données de Hitchwiki pour signaler les meilleurs spots, mais de manière automatisée.

Sinon, une application locale de covoiturage, avec un aspect communautaire, pourrait aider à instaurer une confiance et inciter davantage de conducteurs à participer. Le frein majeur reste la mentalité et non la sécurité, mais cela ne marcherait que si une masse critique de personnes l’utilise régulièrement.

Enseignements clefs

Profils des conducteurs : Les conducteurs qui prennent des auto stoppeurs sont souvent seuls voir en duo. La plupart des conducteurs n’avait jamais pris en autostop avant ça (pas d’habitude, peur, ou manque de place).

Conditions et défis : L’autostop prend environ deux fois plus de temps qu’un trajet direct. L’autostop est plus facile dans des zones ou historiquement elle était quasiment le seul moyen de se comme dans les Alpes.

Sécurité et confiance : La sécurité n’est pas le problème, mais il note une baisse de confiance dans l’auto stop depuis les années 1970.

Inconvénients et suggestions d’amélioration : Les principaux inconvénients sont le temps d’attente et l’imprévisibilité de la prise en charge. Florian propose d’intégrer des fonctionnalités d’autostop à des applications de navigation existantes, comme Waze, ou de créer des plateformes communautaires locales pour rendre l’auto stop plus attractif et accessible.

Entretien 2 : Carmin responsable du développement durable et sociétale dans une école d’ingénieur

Problématique de mobilité :

Carmine observe un nombre important de voitures sans passagers ainsi qu’un manque de desserte adéquate dans certaines zones. Elle valorise la démarche de questionner ce qui a déjà été fait pour résoudre ces problématiques.

Expérience et rôle :

Elle est responsable du développement durable et sociétale dans une école d’ingénieur. Carmine fait partie du comité de l’école, avec pour mission de progresser dans la responsabilité sociétale. L’école utilise des références nationales (comme le DDAS) pour évaluer sa performance en RSE. Un audit sur ce sujet est prévu pour 2025.

Démarches existantes :

Carmine détient un recensement des initiatives de mobilité sur les campus de l’école. Elle précise que le covoiturage est déjà en place et qu’il est désormais essentiel d’encourager activement sa pratique.

Suggestions de configurations et de besoins :

Elle identifie plusieurs types de déplacements nécessitant des solutions adaptées, notamment :

-Les trajets domicile-travail des salariés

-Les déplacements professionnels (missions)

-Les trajets quotidiens des étudiants vers les campus

-La mobilité des étudiants internationaux à leur arrivée

-Les déplacements des étudiants vers leurs familles

-Les déplacements extra scolaires (sports, arts, etc.)

Elle dispose d’un contact à Brest Métropole pour approfondir les informations sur ces différents besoins et configurations de mobilité.

Contexte d’autosolisme :

Elle souligne le problème de l’autosolisme à Brest et pose la question des infrastructures existantes : suffisent-elles pour offrir des alternatives ? Elle mentionne que Brest Métropole et le Département sont en partie responsables de l’offre en termes de bus, pistes cyclables sécurisées, etc.

Applications et services disponibles :

-une application de covoiturage pour le Finistère, bien qu’elle souffre encore de quelques bugs (projet lancé il y a six ans).

-une autre plateforme qui promeut le covoiturage.

-Rennes : divers services de partage de véhicules, notamment pour l’autopartage (covoiturage de courte distance, avec des options de vélos cargos et trottinettes).

-Nantes un regroupement d’entreprises à Nantes pour offrir une solution commune de mobilité partagée.

Moyens d’incitation :

Carmine liste plusieurs leviers qui peuvent favoriser le changement vers des mobilités plus durables :

-Infrastructures : développer l’accès à des infrastructures sûres et pratiques.

-Sensibilisation : organiser des ateliers et des campagnes pour promouvoir le covoiturage.

-Aides financières : comme le forfait mobilité durable accessible sur l’intranet de l’école.

Importance de l’échelle communautaire :

Elle insiste sur le fait que pour que le covoiturage fonctionne, il faut un grand nombre de participants, et que les applications ne suffisent pas à elles seules. Des efforts de communication, tels que des inscriptions facilitées, des événements de sensibilisation, et des modalités de communication adaptées (comme des pitchs pour convaincre) sont nécessaires. Elle recommande également d’explorer les ressources comme de l’ADEME pour identifier les freins documentés au covoiturage.

Test pratique :

Elle nous a proposé de nous inscrire sur l’application – une de celles qu’elle a mentionnées – pour la tester, puis de discuter des aspects administratifs et techniques lors d’une prochaine réunion.

Enseignements clefs

Nous pouvons établir un contact avec Brest Métropole. Notre démarche est positive, et, dans le cadre du covoiturage, il est essentiel de trouver des moyens d’inciter les conducteurs à franchir le pas. Il convient de s’inspirer des applications existantes pour identifier ce qui fonctionne bien ou non dans les différents systèmes. Parmi les leviers d’incitation, on retrouve : la sensibilisation, la compensation financière et les infrastructures.

Entretien 3 : Ali membre Alliance Décarbonisation de la Route et Aménagement du Territoire et Mobilité Durable chez Vinci

Prise de contact

Présentation :

Ali travaille dans l’aménagement du territoire à Paris, avec une spécialisation en prospective chez Vinci. Il est membre de l’Alliance Décarbonisation de la Route, association qu’on a contactée et par laquelle on l’a rencontré. Il collabore avec des acteurs variés et un co-auteur du GIEC pour anticiper les impacts des nouvelles régulations et du changement climatique sur les infrastructures. Ali souligne que, depuis 30 ans, l’impact de la route sur l’environnement reste stable et significatif, et rappelle que plus de 80 % des déplacements français se font en voiture, nécessitant une approche centrée sur la réduction de l’autosolisme. Pour avancer sur ce sujet, dans l’association Alliance Décarbonation, ils travaillent avec des acteurs divers comprenant 70 organisations : associations, entreprises, et grandes structures. De toute sorte pour avoir le maximum de parties prenantes représentées notamment : SNCF, Transdev, des gestionnaires d’autoroute, Decathlon et d’autres.

Ali insiste sur l’importance des infrastructures adaptées pour favoriser des alternatives comme le covoiturage. Il cite des initiatives comme les voies de covoiturage à horaires limités autour de Lyon, qu’il considère comme des solutions dynamiques et moins contraignantes que les voies permanentes réservées.

Déroulé de l’entretien

Quel est votre avis sur l’autosolisme comme enjeu dans la décarbonisation des transports routiers ?

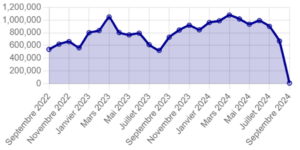

Ali note que l’autosolisme est un frein majeur dans les efforts de décarbonisation, et il appuie ses observations sur les données du baromètre de Vinci Autoroutes, qui utilisent des capteurs routiers pour analyser les tendances de covoiturage. Malgré les pics de prix de l’essence, il observe que la voiture reste une priorité pour les Français, ce qui reflète une forte dépendance culturelle et pratique. Les solutions doivent donc inclure un changement facilité vers des alternatives.

Quelles solutions concrètes l’Alliance soutient-elle pour encourager le covoiturage ?

L’Alliance promeut plusieurs initiatives pour réduire l’autosolisme, dont les voies réservées pour le covoiturage et les pistes cyclables. Cependant, Ali note que l’incitation reste difficile même avec des avantages financiers ou de temps, et que le confort et l’autonomie de la voiture personnelle sont des obstacles récurrents.

Quels leviers (réglementaires, technologiques, sociaux) pensez-vous être les plus efficaces pour inciter les conducteurs à prendre des passagers ?

Ali évoque deux leviers principaux :

– Réglementaires : réduction des places de parking, augmentation des coûts de stationnement.

– Flux routier : congestion des routes, ce qui peut motiver certains conducteurs à partager leur trajet.

Ces leviers sont cependant controversés, car perçus comme des contraintes. La technologie et l’amélioration des voitures électriques peuvent également jouer un rôle, mais la fiabilité des bornes de recharge reste à développer.

Quels sont les freins majeurs au développement du covoiturage en France ?

Les principaux obstacles sont les préférences culturelles pour le confort et la flexibilité de la voiture personnelle. La complexité et l’incertitude des alternatives de covoiturage ajoutent un frein supplémentaire pour les conducteurs.

Quelle est votre vision du rôle des nouvelles technologies (applications, IA, systèmes embarqués) dans la facilitation du covoiturage ?

Ali considère que les informations en temps réel sont essentielles pour faciliter le covoiturage. Il note que les plateformes comme Blablacar et Instant’ offrent deux types de covoiturage majeurs : planifié et en mode auto-stop, qui rendent le covoiturage plus accessible. Des applications pourraient proposer des incitations financières comme des trajets à tarif réduit (ex. : 1 €) ou des réductions sur le stationnement, des exemples développés par Ecov. D’ailleurs il est proche d’Ecov et propose de nous mettre en contact.

Enseignements clefs

Enjeux de l’autosolisme :

Le fort impact environnemental du transport routier en France. Malgré des hausses de prix de l’essence, les habitudes d’autosolisme ne changent pas, la voiture personnelle étant perçue comme plus pratique et confortable.

Leviers pour inciter au covoiturage :

Les solutions réglementaires (limitation des places de parking, coûts de stationnement) et la congestion routière sont des leviers efficaces mais perçus négativement. La technologie, avec des véhicules électriques ou des bornes de recharge plus fiables, pourrait aussi encourager le covoiturage.

Des initiatives comme les voies de covoiturage et des infrastructures favorisant le partage des trajets. Ali souligne l’importance des voies réservées dynamiques, ouvertes seulement pendant les heures de pointe, qui sont moins contraignantes et bien acceptées.

Rôle des nouvelles technologies :

Les informations en temps réel et des incitations financières comme des réductions de tarifs sur de courtes distances pourraient rendre le covoiturage plus attractif. Les applications comme Blablacar et Ecov développent des solutions innovantes pour répondre aux besoins des usagers, avec des options de covoiturage instantané ou planifiées.

Partie 2 : Personas

Persona n°1 : Pierre Martin

Persona n°2 : Jean Dupont

Persona n°3 : Sophie Leclerc

Conclusion

En conclusion, cette étude approfondie nous a permis de valider nos hypothèses concernant les comportements liés à l’autosolisme et les défis associés au covoiturage. Les témoignages des participants, qu’il s’agisse de passionnés de l’auto-stop ou de professionnels du développement durable, ont enrichi notre compréhension des motivations et des freins qui influencent les choix de mobilité. Ces « insights » nous éclairent sur la nécessité de développer des solutions adaptées et accessibles pour encourager un passage vers des alternatives de transport plus durables. Grâce à cette recherche, nous sommes désormais mieux positionnés pour concevoir une application qui répondra aux attentes des usagers tout en contribuant à la réduction des problèmes environnementaux et sociaux liés à l’utilisation excessive de la voiture individuelle. En intégrant les retours et les besoins identifiés, nous visons à offrir une solution innovante et pratique qui facilite le partage des trajets, tout en préservant la flexibilité et le confort recherchés par les utilisateurs.

Green Morsel – Enquête terrain, données recueillies et Persona – Compost dans les appartements

Enquête terrain, données recueillies et Persona du projet : Green Morsel

par Mathieu BOSSART, Ethan GOIRAND, Romain LETELLIER, Abner RODRIGUES, Sheryle TOURE

I. Synthèse de l’enquête terrain

A. Rappel des hypothèses

- Hypothèse 1 : Le compostage représente la solution la plus durable pour traiter les déchets alimentaires en France.

- Hypothèse 2 : Les citadins compostent peu ou pas en raison des problèmes olfactifs liés à l’accumulation de déchets alimentaires et du manque de moyens fournis par les municipalités pour acheminer les composts d’appartement.

- Hypothèse 3 : Mauvaise gestion des emplacements des poubelles de tri dans les habitudes des citadins

B. Liste anonymisée des personnes rencontrées

Le tableau ci-dessous présente, de manière anonymisée, les personnes ayant été interviewées :

| Les acteurs | Leurs caractéristiques |

| Émile Rosbeef, travaillant dans un restaurant Brestois faisant une cinquantaine de couverts par service |

|

| Yollande et Ivette, bibliothécaire à la PAM (Brest) |

|

| Jean, responsable de la gestion des déchets à Brest métropole |

|

| Christophe, Marie, Paul, Antoine et Julie, cinq citoyens habitant à Brest |

|

C. Présentation d’un compte rendu type (Q/A)

Il s’agit du compte rendu d’entretien de la personne chargé de la gestion des déchets pour la Métropole de Brest

| Questions | Réponses |

| Quels sont les dispositifs mis en place par la Métropole pour collecter et valoriser les déchets alimentaires ? | La métropole travaille principalement avec l’association Vert le jardin (partenaire et prestataire), notamment depuis le changement de réglementation.

Il existe deux manières de valoriser les déchets en ville :

La solution retenue, qui fonctionne le mieux pour valoriser les déchets est la méthanisation, même si elle est coûteuse. |

| Observez-vous des difficultés / points bloquants avec ces dispositifs mis en place (notamment avec le compostage collectif) ? | Nous avons noté plusieurs points :

|

| Au vu de ce que vous dites, la métropole n’a pas pensé à inciter au compostage individuel ? | Les composteurs individuels sont presque gratuits pour les habitants de maisons.

Cependant, il n’existe pas de solution gratuite pour ceux qui vivent en appartement, et il semble qu’il y ait des opportunités à développer dans ce domaine. Certaines initiatives sont mises en place avec les copropriétés, mais elles nécessitent qu’une personne soit responsable du composteur, car les mêmes problèmes que pour les aires collectives se posent |

| D’ailleurs, pour ce qui est du compostage, savez-vous si les odeurs sont un problème ? | L’odeur est bien un problème si le composteur n’est pas équilibré. S’il est bien entretenu (remuer, ajouter des matières sèches…), il ne posera aucun souci. |

D. Synthèse des informations clés récoltées lors des entretiens

a. Émile Rosbeef, travaillant dans un restaurant Brestois

L’entretien avec ce restaurateur expérimenté révèle plusieurs aspects cruciaux de la problématique des déchets alimentaires dans la restauration. Bien qu’il reconnaisse une sensibilisation croissante au tri des déchets alimentaires dans son secteur, il met en lumière un paradoxe important : malgré une conscience environnementale personnelle, la gestion des déchets et des invendus ne constitue pas une priorité économique dans son établissement. Son témoignage souligne l’importance des incitations économiques, suggérant que la majorité des restaurateurs ne s’engageront dans le compostage qu’en présence d’avantages financiers, comme une réduction des taxes. Il pointe également une problématique concernant la saturation des associations de redistribution des invendus, ainsi qu’un manque général d’information sur les pratiques de compostage dans le secteur de la restauration.

Verbatims : “Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne le compostage des déchets pour les pros”

b. Yollande et Ivette, bibliothécaire à la PAM (Brest)

Yollande et Ivette, bibliothécaires à la PAM Ces deux bénévoles de la librairie solidaire offrent un éclairage intéressant sur les freins au compostage domestique en milieu urbain. Bien qu’elles pratiquent consciencieusement le tri des déchets alimentaires avec des poubelles dédiées, elles expriment une réticence envers le compostage à domicile. Leurs réserves s’articulent autour de deux obstacles majeurs : le manque d’espace dans leur logement et les craintes liées aux odeurs. Leur préférence pour l’utilisation des poubelles de quartier, couplée à leur désintérêt pour des formations ou du matériel supplémentaire, suggère que les solutions collectives peuvent être plus adaptées pour certains profils d’habitants.

c. Christophe, Marie, Paul, Antoine et Julie, cinq citoyens habitant à Brest

Ce groupe de citoyens engagés, âgés de 25 à 40 ans, apporte un éclairage sur les conditions de réussite du compostage urbain. Leur expérience démontre l’importance de la gratuité des équipements dans l’adoption des pratiques de compostage, tout en indiquant qu’un investissement modéré (50-100€) reste acceptable pour du matériel de qualité. Ils contestent l’idée reçue sur les nuisances olfactives, affirmant qu’un bon entretien suffit à les éviter. Leur témoignage met cependant en évidence une difficulté pratique majeure : le manque de clarté concernant la localisation des points de collecte des déchets alimentaires. Ils soulèvent également une préoccupation importante concernant les systèmes de rémunération du tri, citant l’exemple du Danemark où ces incitations ont eu des effets sociaux pervers, encourageant l’abandon des déchets pour leur collecte par les personnes sans abri.

d. Jean, responsable de la gestion des déchets à Brest métropole

Fort de ses 15 années d’expérience à la Métropole de Brest, Jean apporte un éclairage technique et pratique sur la gestion des déchets urbains. Son analyse révèle que la méthanisation, bien que plus coûteuse, s’avère plus efficace que le compostage en milieu urbain. Il identifie plusieurs défis majeurs concernant les aires de compostage collectives, notamment la prolifération des rats et la mauvaise qualité du compost due aux pratiques inappropriées des habitants. Son témoignage met également en lumière une inégalité structurelle : alors que les propriétaires de maisons bénéficient de composteurs quasi-gratuits, aucune solution équivalente n’existe pour les habitants d’appartements. Il apporte aussi une nuance concernant les odeurs, soulignant qu’elles ne deviennent problématiques qu’en cas de mauvais entretien du compost.

Verbatims : “Les rats sont un frein à l’utilisation des composteurs collectifs”

E. Conclusion partielle

Concernant l’hypothèse 1, les entretiens, notamment avec Jean de la métropole de Brest, apportent une vision plus nuancée du traitement des déchets alimentaires en milieu urbain. Si la méthanisation s’avère plus efficace en termes de traitement des volumes importants, malgré son coût plus élevé, l’enquête suggère qu’une approche hybride pourrait être plus pertinente. En effet, le compostage et la méthanisation apparaissent comme deux solutions complémentaires plutôt que concurrentes

L’hypothèse 2 est partiellement validée mais nécessite des nuances importantes. Si le manque de moyens municipaux est confirmé, particulièrement pour les habitants d’appartements qui n’ont pas accès aux mêmes solutions gratuites que les maisons individuelles, la question des odeurs apparaît davantage comme un problème lié à une mauvaise utilisation collective des composteurs que comme un obstacle technique réel. Les témoignages convergent : un compost bien entretenu ne génère pas de nuisances olfactives.

L’hypothèse 3 est clairement confirmée par l’ensemble des témoignages, avec une difficulté particulière concernant la localisation des points de collecte des déchets alimentaires.

II. Persona

Il s’agit de traduire les données recueillies au cours de la préparation de l’état de l’art mais surtout durant le travail de terrain sous la forme de profils types d’utilisateurs (aussi appelés persona).

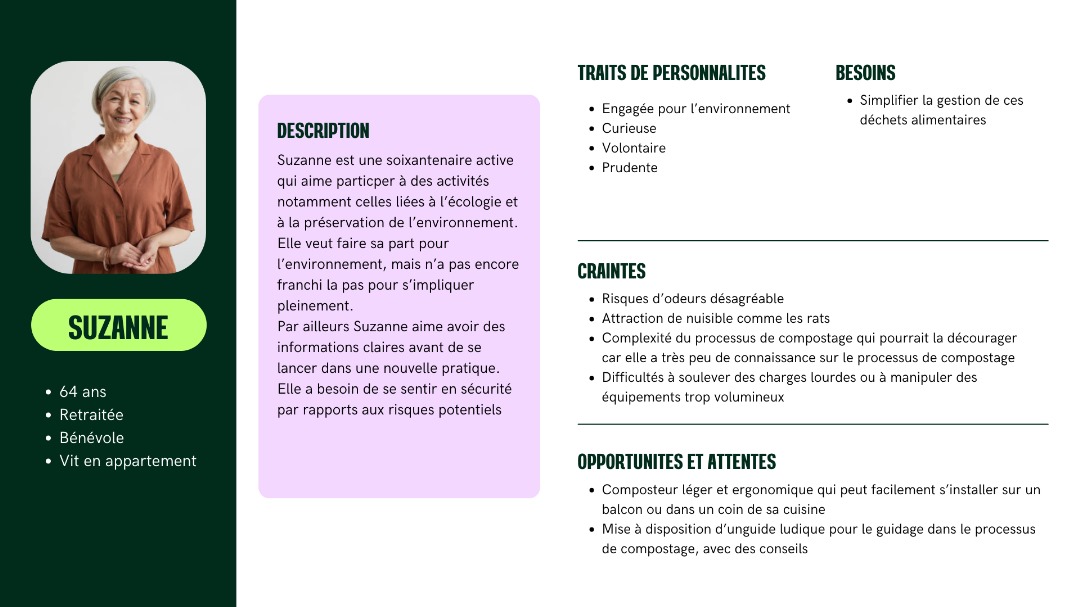

Pour que Suzanne adopte le compostage, il est essentiel de la rassurer sur la simplicité du processus et sur l’absence de nuisances comme les odeurs ou les rats. Un dispositif léger et ergonomique, associé à un programme de sensibilisation simple et accessible, pourrait la convaincre de s’engager durablement dans la gestion de ses déchets organiques.

Pour que Suzanne adopte le compostage, il est essentiel de la rassurer sur la simplicité du processus et sur l’absence de nuisances comme les odeurs ou les rats. Un dispositif léger et ergonomique, associé à un programme de sensibilisation simple et accessible, pourrait la convaincre de s’engager durablement dans la gestion de ses déchets organiques.

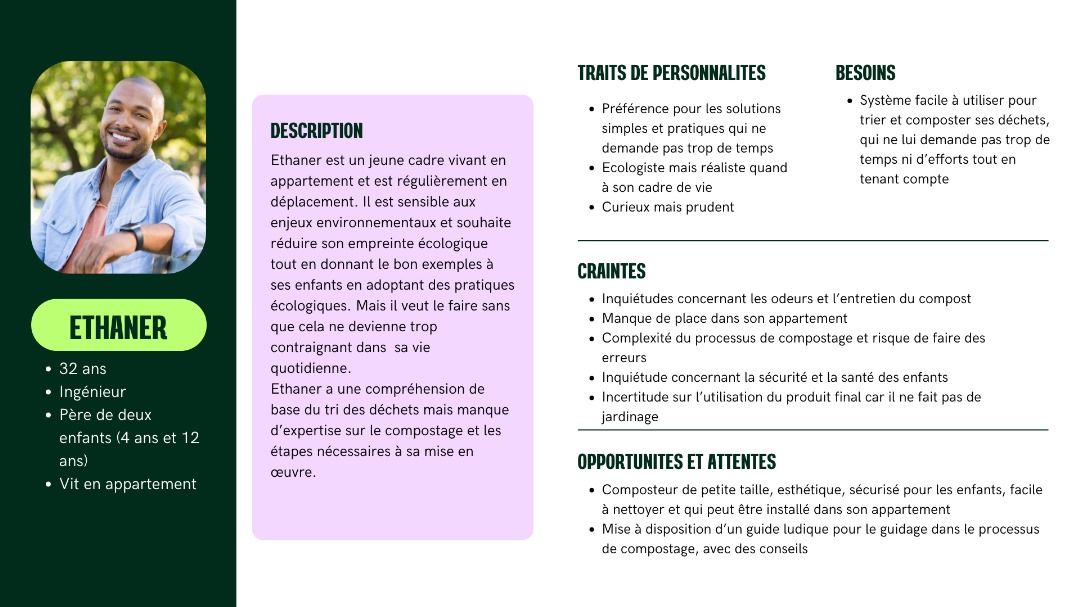

Pour qu’Ethaner adopte le compostage, il est essentiel de lui fournir une solution simple, rapide à mettre en place, sécurisée pour les enfants, et adaptée à la taille de son logement. Une aide au tri, un accompagnement sur l’utilisation du compost produit, ainsi que la possibilité d’impliquer ses enfants pourraient lever ses dernières réticences et encourager sa famille à s’engager davantage dans la gestion des déchets.

WaterWatch –Enquête terrain et persona – Eau et agriculture

Arrieta Emanuell, Carrijo Alex, Duval Evan,

Jean-Philippe, Vidart Joaquin

Hypothèses:

- Hypothèse 1: Les producteurs agricoles ont souvent une utilisation inefficace de l’eau, principalement en raison des problèmes de fuites dans leurs canalisations, ce qui entraîne un gaspillage de cette ressource.

- Hypothèse 2: La mise en place d’un solution automatique, qui contrôle et surveille les fuites dans les canalisations, pourrait considérablement optimiser l’utilisation de l’eau dans le secteur agricole, améliorant ainsi l’efficacité de sa gestion.

- Hypothèse 3: À l’heure actuelle, il n’existe pas de technologies spécifiquement adaptées au secteur agricole pour résoudre efficacement le problème des fuites dans les canalisations.

- Hypothèse 4: Le coût de mise en œuvre des systèmes automatique dans les canalisations agricoles est un facteur qui limite leur adoption, empêchant ainsi les petits et moyens producteurs d’optimiser l’utilisation de l’eau.

Contacts:

Présentation du développement de la recherche sur le terrain:

Lors de la réalisation des enquêtes, nous avons divisé les territoires en deux grandes zones. D’une part, l’Uruguay, un pays où prédomine la production bovine en système extensif, avec un climat relativement homogène sur l’ensemble de son territoire. D’autre part, la France, où nous nous sommes concentrés sur la région de la Bretagne et le nord du pays, caractérisés par un climat humide et des précipitations relativement constantes tout au long de l’année.

En ce qui concerne les producteurs uruguayens, trois d’entre eux, ayant des exploitations de différentes tailles, ont été contactés. Le premier, Felipe, est propriétaire d’une exploitation de 170 hectares dans le sud-ouest de l’Uruguay, principalement dédiée à la production laitière avec 100 vaches laitières. Depuis 10 ans, il dispose d’un système d’approvisionnement en eau pour les animaux, utilisant environ 4 kilomètres de canalisations. Ce système a permis d’augmenter la production et d’améliorer la gestion des pâturages.

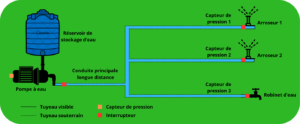

Le deuxième producteur, Pablo, possède une exploitation de 875 hectares dans le centre-nord du pays, dédiée à l’élevage de bétail en système d’engraissement. Il y a 4 ans, il a mis en place un système de pâturage rotatif, ce qui a nécessité un investissement important dans les systèmes d’eau. Actuellement, il dispose d’un réservoir de 100 000 litres et de trois réservoirs de 80 000 litres, ainsi que d’environ 30 abreuvoirs répartis sur toute l’exploitation et 4 kilomètres de canalisations. Cela lui a permis d’améliorer la production de viande et la qualité des pâturages.

Enfin, Agustín possède une exploitation de 2400 hectares dans le centre de l’Uruguay, avec des activités diversifiées, incluant le cycle complet d’engraissement, de la recrue au bétail prêt à l’abattage, ainsi que des semences de prairie et la production de céréales. Son système d’approvisionnement en eau, conçu pour abreuver les animaux, est divisé en trois parties, chacune avec son propre système d’eau. Chaque secteur dispose d’un réservoir de 100 000 litres et de plus de 5 kilomètres de canalisations. À l’avenir, Agustín n’exclut pas d’utiliser ces installations pour développer d’autres secteurs productifs.

Certains des commentaires clés de ces interviews avec les producteurs uruguayens peuvent être trouvés ci-dessous :

- Felipe:

« Les pannes apparaissent quand il commence à faire chaud (…) quand ils arrêtent de boire de l’eau, le tuyau chauffe et éclate. »

« Ça, en été, ça nous rend un peu fou, tous les jours ou tous les deux jours, on a ce problème. »

« Quand on voit que la pompe ne s’arrête pas pendant longtemps, on commence à suspecter qu’il y a un problème. » - Pablo:

« Nous avons mis en place des systèmes indépendants pour qu’une panne ne désorganise pas tout le système. »

« On pense toujours à comment organiser le contrôle du système, aujourd’hui nous avons 46 abreuvoirs (…) les problèmes viennent surtout des abreuvoirs. »

« Les problèmes ne sont pas fréquents, peut-être une ou deux fois par mois (…) mais quand il y a des pannes, nous perdons toute la réserve. »

« Il faut aller tous les jours, (…) à certaines périodes deux fois par jour, (…) parfois juste pour vérifier qu’il n’y a pas d’eau là où il ne devrait pas y en avoir. »

« Bien qu’il n’y ait pas de moyen d’automatiser la fermeture d’une vanne ou de localiser une fuite, je pense que c’est intéressant, parce que si un tuyau reste cassé pendant 4 ou 5 heures, on perd tout le réservoir (…) et je pense que c’est pertinent, car certains jours, on a du temps, mais d’autres non. » - Agustín:

« Les vannes se salissent et commencent à fuir. »

« Maintenant que tout s’est stabilisé, un problème apparaît au moins une fois par semaine (…) surtout dans les parcelles qui sont éloignées. »

« Au début, ça nous a rendus fous, on avait des fuites tous les jours. »

« La solution, c’est l’observation par celui qui est sur place (…) sinon, la lumière qui est connectée à la pompe reste allumée trop longtemps, c’est comme ça qu’on le sait. »

« Étant donné que les parcelles sont séparées, c’est difficile de savoir s’il y a un problème ou non (…) quand on s’en rend compte, on a déjà gaspillé beaucoup d’eau. »

Maintenant, en ce qui concerne les producteurs français, trois d’entre eux ont également été contactés, tous avec une exploitation agricole différente et de tailles variées. Pour le premier d’entre eux, nous avons la ferme de l’Oncle JP, un agriculteur céréaliers situé en Charentes-Maritimes. Il utilise un système de tuyauteries de 7 km, datant de 1963, pour irriguer ses champs de céréales. Depuis 2000, il remplace progressivement ces tuyaux en fonte par des tuyaux en PVC en raison des fuites fréquentes, dans un projet coûteux estimé entre 500 000 et 600 000 euros. De plus, il fait face à des défis liés aux restrictions croissantes sur les produits herbicides et aux conditions climatiques extrêmes telles que les tempêtes et les sécheresses. Cela, couplé à l’augmentation des coûts énergétiques, souligne la nécessité d’optimiser l’irrigation pour maintenir la rentabilité de son exploitation.

Le deuxième producteur, Le Jardin de KerJean, se trouve à Brest, en Bretagne, et gère une exploitation de 19 hectares, dont il consacre de 2 à 3 hectares à la culture de légumes selon des pratiques d’agriculture raisonnée. Son approche repose sur la vente directe et un système de gestion de l’eau en circuit fermé, qui inclut la récupération des eaux pluviales et un puits pour l’irrigation goutte à goutte. Ayant abandonné l’agriculture intensive, il cherche à limiter le gaspillage d’eau et à promouvoir un modèle de production plus durable et diversifié.

Enfin, la Ferme de Julien, également en Bretagne, gère 102 hectares dédiés à l’élevage de 100 vaches. L’irrigation de ses champs repose sur des eaux grises provenant de stations de méthanisation, bien que celles-ci soient peu riches en nutriments. Cela signifie qu’il ne dispose pas d’un système d’irrigation utilisant des canalisations. Julien est confronté à des coûts énergétiques croissants liés à l’équipement, en particulier dans la salle de traite et pour la ventilation. Bien qu’il bénéficie de conditions favorables pour la gestion des eaux de pluie dans la région, il doit gérer les risques de saturation des sols lors de fortes précipitations. Pour optimiser la gestion de son élevage et de ses ressources en eau, Julien utilise diverses applications mobiles de suivi.

Conclusions selon les hypothèses :

- Utilisation inefficace de l’eau (Hypothèse 1) : Les entretiens avec les producteurs agricoles en Uruguay et en France corroborent que l’utilisation de l’eau est souvent inefficace, principalement en raison de problèmes de fuites et de pannes dans les systèmes d’approvisionnement. Felipe a souligné comment les tuyaux peuvent éclater avec la chaleur, ce qui entraîne un gaspillage significatif d’eau, et comment l’inquiétude constante concernant les fuites affecte le fonctionnement quotidien de son exploitation. De même, Agustín a également mentionné des problèmes fréquents liés à l’état des vannes. Enfin, en ce qui concerne la ferme de l’Oncle JP, il a relaté que depuis 2000, il a dû changer tout son système de tuyauteries pour un plus résistant en raison des fuites fréquentes, ce qui souligne la réalité de nombreux producteurs qui luttent avec l’inefficacité dans la gestion de leurs ressources en eau.

- Optimisation grâce à solution automatique (Hypothèse 2) : La mise en œuvre de systèmes automatisé pour surveiller et contrôler les fuites dans les tuyauteries pourrait offrir une solution viable pour optimiser l’utilisation de l’eau. Pablo et Agustín ont exprimé le besoin d’un meilleur contrôle et suivi, car la possibilité d’avoir un système alertant sur les pannes ou les fuites en temps réel pourrait non seulement prévenir le gaspillage d’eau, mais aussi réduire la charge de travail des producteurs, qui doivent actuellement effectuer des inspections manuelles fréquentes.

- Manque de technologies adaptées (Hypothèse 3) : Les témoignages des producteurs indiquent qu’il n’existe actuellement pas de technologies spécifiquement adaptées pour aborder efficacement le problème des fuites dans le secteur agricole. Malgré l’importance d’une observation constante et d’un contrôle manuel, comme l’a souligné Agustín, cela n’est pas suffisant pour éviter le gaspillage.

- Coût de mise en œuvre (Hypothèse 4) : Le coût de mise en œuvre de systèmes IoT demeure un obstacle significatif pour de nombreux petits et moyens producteurs. Bien que les producteurs reconnaissent la nécessité d’améliorer leurs systèmes, le manque de ressources pour des investissements significatifs peut limiter l’adoption de technologies avancées.

Partie 2 : Personna :

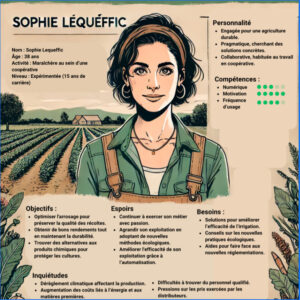

Personna n°1: Sophie

Nous avons identifié les caractéristiques de Sophie Lequeffic en nous basant sur des recherches et une étude terrain ciblée sur le secteur agricole, en particulier les coopératives maraîchères en France. Nous avons choisi de lui attribuer un âge de 38 ans et une expérience de 15 ans, car ces éléments reflètent un profil réaliste d’une agricultrice expérimentée, souvent observée dans ce domaine. Cela justifie son expertise en gestion des cultures ainsi que son engagement envers l’agriculture durable, une tendance marquée chez les professionnels confrontés aux enjeux environnementaux actuels.

Nous avons également identifié des objectifs concrets, tels que l’optimisation de l’irrigation et la recherche d’un bon rendement. Ces objectifs sont récurrents parmi les agriculteurs interrogés, qui doivent sans cesse adapter leurs pratiques face aux conditions climatiques imprévisibles. Les défis comme le dérèglement climatique, les nuisibles, et les réglementations croissantes sur les produits de traitement reflètent les contraintes souvent citées lors de nos échanges avec les acteurs du secteur, confirmant la pertinence de les inclure dans le profil de Sophie.

En ce qui concerne les tendances positives, nous avons constaté une forte demande pour les produits biologiques et un soutien sous forme de subventions de l’État. Ces aspects apparaissent comme des opportunités importantes pour les agriculteurs, leur offrant une stabilité relative sur le marché. Par ailleurs, nous avons souligné l’intérêt pour l’automatisation et les nouvelles technologies, en réponse aux retours fréquents sur le manque de main-d’œuvre qualifiée. Cela traduit un besoin d’efficacité accru et un pragmatisme chez les maraîchers.

Enfin, les traits de personnalité attribués à Sophie, tels que son engagement, sa motivation et sa collaboration, découlent de nos observations sur le fonctionnement des coopératives agricoles. Le travail en équipe et l’entraide sont essentiels dans ce contexte, ce qui explique pourquoi nous avons insisté sur ces qualités, souvent valorisées par les professionnels du secteur. Ces éléments rendent le profil de Sophie cohérent avec les réalités du terrain et les attentes du secteur agricole.

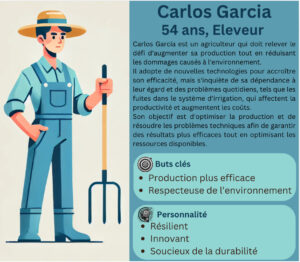

Personna n°2: Carlos

Nous avons identifié les caractéristiques de Carlos García en nous basant sur des recherches et des études portant sur le secteur de l’élevage, en particulier sur les besoins de production et de durabilité auxquels sont confrontés des professionnels expérimentés. Nous lui avons attribué l’âge de 54 ans et 30 ans d’expérience, ce qui reflète le profil d’un éleveur possédant une expertise approfondie en gestion agricole. Son long parcours démontre sa capacité à relever les défis de production tout en cherchant des innovations répondant aux exigences environnementales et économiques.

Nous avons également identifié des objectifs concrets, tels que l’amélioration du contrôle de l’irrigation pour mieux gérer les vastes surfaces cultivées, optimiser l’utilisation des ressources en eau et maintenir un rendement optimal. Ces priorités, régulièrement mentionnées par les agriculteurs interrogés, soulignent leur besoin d’adapter constamment leurs pratiques face à des conditions climatiques imprévisibles et à une forte pression économique. En particulier, Carlos, confronté aux coûts élevés de production, cherche des solutions pour compenser ces dépenses tout en respectant les normes environnementales croissantes. Les défis liés au dérèglement climatique, aux nuisibles et aux réglementations renforcent l’importance d’inclure ces enjeux dans son profil, illustrant une réalité commune à de nombreux acteurs du secteur agricole.

Parmi les tendances positives, nous avons noté une adoption croissante des pratiques alignées sur les critères ESG, devenues essentielles dans l’agriculture moderne. Ces approches, axées sur la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et une gestion rigoureuse, offrent aux agriculteurs des opportunités pour se différencier sur le marché tout en répondant aux attentes des consommateurs et des régulateurs. De plus, le potentiel des grandes surfaces agricoles et la fertilité des sols constituent des atouts majeurs, renforçant les perspectives de rendement élevé et d’exploitation durable. Ces éléments témoignent d’un secteur tourné vers l’innovation et la résilience.

Nous concluons que les traits de personnalité les plus adaptés à Carlos sont la résilience, la détermination et le pragmatisme, des qualités indispensables dans le secteur de l’élevage. Sa capacité à s’adapter rapidement et son engagement constant envers des solutions durables et innovantes en font un atout précieux pour relever les défis du secteur. Ces caractéristiques alignent parfaitement son profil avec les exigences du terrain et les attentes des acteurs agricoles face aux enjeux actuels.

Références bibliographiques

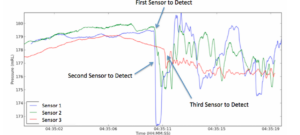

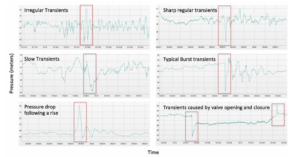

[1] « A. J Whittle, et al. Sensor Networks for Monitoring and Control of Water Distribution Systems. Dans Proceedings of the International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 6, Hong Kong. 2013. Disponible sur:

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/92764.

[2] « Aides à La Gestion de La Ressource En Eau En Exploitation Agricole. Disponible sur:

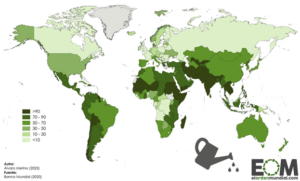

[3] « A. Merino. ¿Cuánta agua se destina a la agricultura en el mundo?, El Orden Mundial EOM, 2023. Disponible sur:

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/cuanta-agua-se-destina-a-agricultura-mundo/?form=MG0AV3

[3] « Bertoleti, P. Projetos Com ESP 32 e LoRa. 2019. Disponible sur:

https://www.google.fr/books/edition/Projetos_com_ESP32_e_LoRa/fnCiDwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1.

[4] « Buena Huella. 2023. Disponible sur:

https://buenahuella.com.ar/productos.php#monitoreo.

[5] « Chartzoulakis, K., and M. Bertaki. Gestion Durable de l’eau En Agriculture Face Au Changement Climatique. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015. Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315000741.

[6] « De Varennes, E. M., and P. Mendonça. Automaticité Des Stations de Pompage Des Réseaux d’irrigation, d’assainissement Agricole et de Distribution Rurale d’eau Potable. 1970.

[7] « Enjeux Environnementaux : L’eau, Les Sols. 28 May 2021. Disponible sur:

https://agriculture.gouv.fr/enjeux-environnementaux-leau-les-sols.

[8] « IrriControl. 2024. Disponible sur:

https://irricontrol.com.br/servicos/.

[9] « Kivoy. 2024. Disponible sur:

https://kivoy.com.uy/catalogo/.

[10] « Le Règlement Général Sur La Protection Des Données (RGPD). 11 Apr. 2023. Disponible sur:

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-protection-donnees-rgpd.

[11] « L’eau et l’agriculture. Disponible sur:

https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qui-contacter-a-propos-de/l-eau-et-l-agriculture/.

[12] « Lorentz. Produits Connectés. 2024. Disponible sur:

https://www.lorentz.de/es/productos-y-tecnologia/productos/connected/.

[13] « Pourquoi l’eau Est-Elle Au Cœur Des Enjeux ? Quels Scénarios Possibles Dans Un Contexte de Dérèglement Climatique ?. Disponible sur:

[14] « Résultat Économique Des Exploitations Agricoles et Revenu Des Agriculteurs, Une Très Grande Hétérogénéité. 27 Feb. 2024. Disponible sur:

Green Morsel – État de l’art – Compost dans les appartements

État de l’art du projet : Green Morsel

par Mathieu BOSSART, Ethan GOIRAND, Romain LETELLIER, Abner RODRIGUES, Sheryle TOURE

I. Présentation du problème

A. Contexte général

La production de déchets alimentaires a atteint des proportions alarmantes, avec près de 8,8 millions de tonnes de déchets produits chaque année en France. Ce qui représente 129 kg par personne et par an. Parmi ces déchets, 66 kg sont non comestibles, tandis que 63 kg représentent des aliments encore consommables[1]. Cette gestion inefficace de nos ressources alimentaires contribue directement à la pollution des sols, de l’eau et de l’air. Face à cette situation, il devient essentiel de repenser nos habitudes de consommation et de mieux gérer nos déchets afin de réduire notre empreinte écologique.

Il y a ainsi deux types de pollution associés à la problématique de l’excès des déchets alimentaires: d’une part, la surproduction alimentaire, qui est en partie liée au gaspillage ; et d’autre part, la production inévitable de déchets alimentaires, même en l’absence de gaspillage.

Le compostage s’est imposé comme une solution écologique pour valoriser les déchets organiques. En plus de limiter la pollution liée au transport, aux émissions de gaz dans les décharges et aux fumées d’incinération, il encourage la biodiversité locale sans nécessiter de produits chimiques. Cependant, cette pratique, courante en zones rurales, rencontre des difficultés en milieu urbain. Les contraintes d’espace, les nuisances olfactives et les coûts associés à son entretien freinent son développement dans les villes. La question reste donc de savoir comment rendre le compostage plus accessible et pratique pour les citadins.

B. Acteurs concernés et interactions observées

Le tableau ci-dessous présente les principales parties prenantes impliquées dans la problématique du compostage en milieu urbain, ainsi que leurs caractéristiques :

| Les acteurs | Leurs caractéristiques |

| Les citoyens et les ménages vivant en ville |

|

| Les collectivités locales (municipalité et métropole) |

|

| Les organisations non-gouvernementales (ONG) |

|

| Les entreprises de gestion des déchets |

|

| Les startups innovantes en matière de recyclage et de compostage des déchets |

|

| Les producteurs de déchets en masse (agriculteurs, restaurateurs, etc.) |

|

Les citoyens, avec des niveaux de motivation variables, dépendent des infrastructures mises en place par les collectivités locales, qui jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets et la sensibilisation. Les ONG collaborent souvent avec les municipalités pour promouvoir le compostage, tandis que les entreprises de gestion des déchets et les startups innovantes apportent des solutions technologiques adaptées aux contraintes urbaines. Enfin, les producteurs de déchets en masse, comme les restaurateurs, sont motivés par la réduction de leur empreinte écologique et peuvent influencer la demande de services de compostage.

II. Écosystème visé

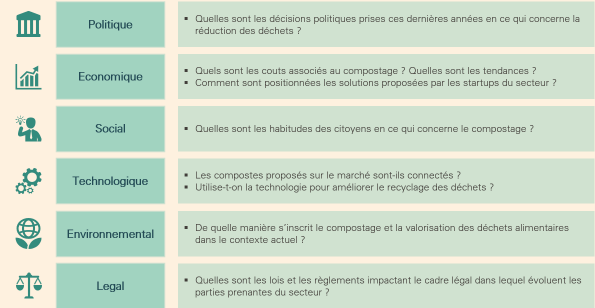

Pour définir l’écosystème du projet de compostage en milieu urbain, nous avons effectué une analyse PESTEL (Politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux) détaillée. Le tableau ci-dessous présente les différents volets de cette analyse et les problématiques associées à chacun d’eux.

A. Politique

Pression Écologique et les Objectifs de Réduction des Déchets

Sous la pression écologique croissante, les gouvernements se sont engagés à réduire drastiquement les volumes de déchets incinérés, visant notamment à limiter le volume global des déchets à 2 tonnes par habitant d’ici 2050. Parallèlement, les politiques locales et nationales sont influencées par les engagements internationaux, tels que les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui encouragent une gestion durable des ressources. En particulier, l’ODD 12 appelle à une réduction significative du gaspillage alimentaire tout au long des chaînes de production et de consommation.

La Réglementation en France au niveau national

En France, plusieurs lois ont été promulguées ces dernières années afin de réduire et de mieux gérer nos déchets. La loi Garot, adoptée en 2016, a marqué une étape importante dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle oblige les grandes surfaces à faire don de leurs invendus alimentaires à des associations caritatives et interdit la destruction volontaire de denrées encore consommables [2]. Plus récemment, la loi de février 2020 contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC) [3] a étendu ces efforts à l’ensemble des déchets ménagers. Elle impose notamment à tous les foyers de disposer d’une solution de tri à la source pour les biodéchets dès le 1er janvier 2024. Cela inclut la mise en place de « bio-seaux » dédiés qui seront collectés par des camions spécifiques pour acheminer ces déchets vers des installations de compostage ou de méthanisation.

Cependant, des obstacles persistent, notamment dans les zones urbaines où l’installation de composteurs partagés ou individuels se heurte souvent à des restrictions d’espace, une mauvaise utilisation des installations par les citoyens ou encore par une mauvaise application de la loi initiale. En effet, selon plusieurs associations dont Zero Waste France et France Nature Environnement, la loi AGEC de 2020 a échoué à atteindre ses objectifs de réduction des déchets [4]. Les associations critiquent un lobbying industriel intense, un manque de contrôles et de sanctions, ainsi que des moyens insuffisants pour faire appliquer la loi. Par exemple, un décret de 2023 a permis 29 exemptions à l’interdiction d’emballage plastique pour certains légumes, ce qui remet en cause l’efficacité de la loi [5].

Les Initiatives locales : le cas de la métropole de Brest

La métropole de Brest a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer la gestion des déchets sur son territoire dans une démarche globale visant à répondre aux nouvelles réglementations nationales. Ces informations nous ont été fournies par un employé de la métropole travaillant dans la gestion des déchets chez les professionnels.

La métropole a déployé trois approches complémentaires pour encourager le compostage et la valorisation des biodéchets :

- Composteurs individuels : Des composteurs sont proposés à un prix très avantageux, presque gratuitement, aux habitants résidant en maison. Cette initiative vise à promouvoir le compostage domestique et à réduire la quantité de déchets organiques dans les ordures ménagères. [6]

- Abri-bacs : De nouvelles poubelles, appelées abri-bacs, ont été installées dans la ville. Ces conteneurs spéciaux sont collectés deux fois par semaine et leur contenu est acheminé vers des centres de méthanisation pour être valorisé. [7]

- Aires de compostage collectif : Plus de 200 aires de compostage collectif ont été mises en place à travers la métropole, offrant une solution de proximité pour les habitants, particulièrement ceux vivant en appartement. [8]

D. Technologique

Le marché du compost est influencé par diverses technologies qui visent à optimiser le processus de décomposition et à améliorer la qualité des produits finaux. Les différentes méthodes de compostage, telles que le lombricompostage, le compostage aérobie ou encore les composteurs à tambour, ne représentent pas une menace directe pour le marché du compost, mais elles influencent les préférences des consommateurs. Le lombricompostage, par exemple, qui utilise des vers pour accélérer la décomposition des matières organiques, est particulièrement populaire en extérieur car il permet de produire du terreau plus rapidement tout en étant respectueux de l’environnement.

De plus, les innovations technologiques dans le domaine du compostage sont nombreuses. Par exemple, des composteurs intelligents équipés de capteurs IoT permettent de surveiller en temps réel la température, l’humidité et l’aération du compost. Ces données sont cruciales pour garantir un processus de décomposition optimal et réduire les risques de fermentation ou de mauvaise gestion des déchets organiques. Ce type de technologie pourrait se démocratiser dans les zones urbaines, facilitant le compostage même dans les espaces réduits. Nous avons déjà quelques exemples sur le marché.

Une autre innovation potentielle pour le marché est le développement de plateformes d’échange de compost. Ces plateformes permettraient aux particuliers et aux entreprises de vendre ou d’échanger leurs surplus de compost ou de terreau, créant ainsi une économie circulaire à l’échelle locale. De telles initiatives offriraient non seulement un débouché économique pour les producteurs de compost, mais inciteraient également davantage de citadins à se lancer dans cette pratique en leur donnant une finalité tangible à la gestion de leurs déchets organiques.

Enfin, les innovations en matière de biotechnologie jouent également un rôle clé dans le traitement des déchets organiques. Des enzymes et des micro-organismes spécifiques sont développés pour accélérer la décomposition des déchets et améliorer la qualité des composts produits. Ces avancées permettent de réduire le temps de compostage tout en garantissant un terreau plus riche et plus fertile, augmentant ainsi l’attrait pour ces technologies auprès des utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou entreprises.

Ces technologies offrent donc des opportunités de marché significatives en répondant à la demande croissante pour des solutions durables. Cependant, elles comportent aussi des défis, tels que les coûts initiaux élevés des composteurs technologiques ou les régulations strictes entourant la vente de certains sous-produits comme les eaux souillées.

C. Sociologique

Les pratiques de compostage des Français

En France, les ménages représentent une source significative de déchets alimentaires, étant responsables de près de 46 % de la production totale, selon une étude du ministère de l’Agriculture publiée en 2022. Cette étude révèle que sur les 4,1 millions de tonnes de déchets alimentaires générés par les ménages, une grande partie (59 %) est constituée de déchets non comestibles, tels que les épluchures, les os et les coquilles d’œufs. Environ 1,7 million de tonnes de déchets, considérés comme gaspillage alimentaire, incluent 1,3 million de tonnes de restes de repas et 0,3 million de tonnes de produits encore emballés. Malheureusement, seulement 13,5 % de ces déchets sont compostés, que ce soit à domicile ou par le biais de systèmes de compostage partagé. [11]

Une forte disparité entre le milieu rural et le milieu urbain

Bien que plus de 4 Français sur 10 déclarent pratiquer le compostage, cette pratique est plus répandue chez les habitants des zones rurales que chez ceux des zones urbaines [11]. En effet, près de 90 % des personnes qui compostent le font dans leur jardin, ce qui témoigne d’une forte disparité entre les modes de vie citadins et ruraux. Selon une enquête de 2020 réalisée par OpinionWay pour l’ADEME, seulement 34 % des Français affirment traiter leurs restes alimentaires par le compostage. [12]

Les obstacles au compostage en milieu urbain

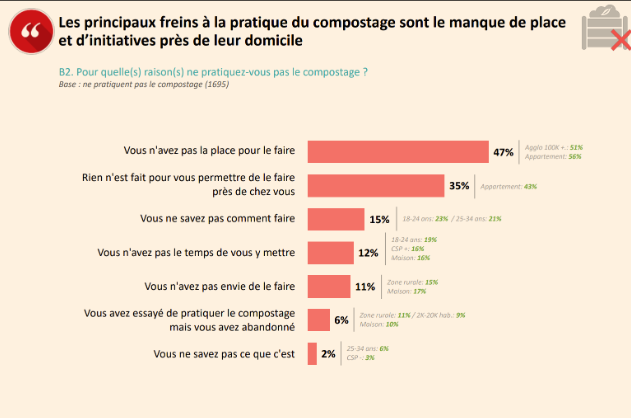

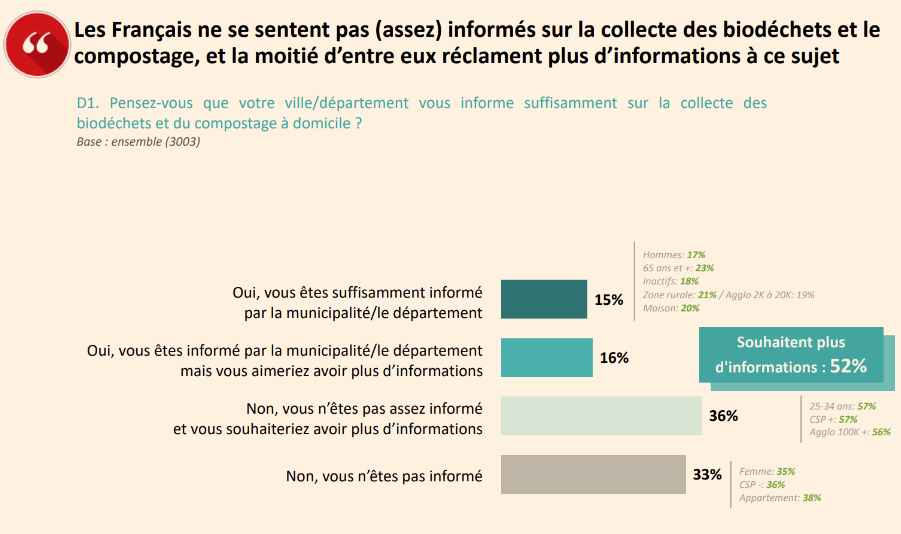

Plusieurs raisons expliquent la faible adoption du compostage chez les citadins. Une série de documents issus d’une étude identifie ces obstacles. NB : Réalisée en 2020, cette étude [11] pourrait voir ses chiffres évoluer avec la législation actuelle. Figure 2 : Étude sur les raisons du non-compostage chez les citoyens

Figure 2 : Étude sur les raisons du non-compostage chez les citoyens

Le document souligne que les principaux obstacles au compostage sont le manque d’espace et d’initiatives locales. Cependant, ces chiffres, datant de 2020, sont à nuancer en 2024, où les initiatives publiques se sont largement renforcées. Figure 3 : Étude sur l’information donné aux français

Figure 3 : Étude sur l’information donné aux français

Le dernier document fait écho aux informations recueillies lors d’une interview avec un employé de la métropole de Brest. Ce dernier souligne que les citoyens utilisent souvent mal les composteurs collectifs en jetant des déchets non compostables comme la viande, ce qui pose plusieurs problèmes tels que l’apparition de nuisibles comme les rats. Cette mauvaise utilisation rend selon lui, nécessaire une maintenance accrue des composteurs.

B. Économique

La transition vers une économie circulaire et la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux incitent de plus en plus de consommateurs et d’entreprises à explorer des solutions de compostage. Cette tendance offre un potentiel considérable pour transformer les déchets organiques en ressources précieuses, tout en soutenant des pratiques durables.

Tendance vers l’économie circulaire

L’économie circulaire est un modèle économique qui vise à réduire le gaspillage et à optimiser l’utilisation des ressources. Le compostage s’inscrit parfaitement dans cette dynamique en valorisant les biodéchets pour enrichir le sol et réduire l’impact environnemental. [13]

Retour sur investissement (ROI)

- Argument marketing : L’eau souillée produite lors de la fermentation du compost peut devenir un atout marketing.

Émergence de startups

Plusieurs startups se lancent dans ce secteur de niche, développant des solutions comme des broyeurs pour réduire la taille du compost et des systèmes de collecte d’eaux souillées. Certaines entreprises intègrent des designs esthétiques pour rendre les solutions de compostage plus attrayantes, favorisant ainsi leur adoption. Par exemple, la startup Ceercle propose des composteurs fabriqués en terre cuite [14]. Cette dernière utilise la technique du lombricompostage pour décomposer les aliments domestiques. Nous avons identifié une autre entreprise nommée Greenzy qui propose à la vente des composteurs design et haut de gamme. [15]

- Innovations sur le marché : Plusieurs startups se lancent dans ce secteur de niche, développant des solutions comme des broyeurs pour réduire la taille du compost et des systèmes de collecte d’eaux souillées.

- Esthétique et fonctionnalité : Certaines entreprises intègrent des designs esthétiques pour rendre les solutions de compostage plus attrayantes, favorisant ainsi leur adoption. [16]

Coûts des composteurs

Le coût des composteurs reste relativement élevé, en raison des matériaux coûteux et du faible volume de ventes. Ce coût initial peut représenter un obstacle, en particulier pour les ménages à revenu modeste, limitant ainsi l’adoption généralisée.

Les prix des composteurs sont très variables en fonction des techniques employées pour décomposer les aliments et du niveau de finition du produit. Pour avoir un ordre d’idée du prix, l’entrée de gamme de Ceercle est proposée au tarif de 159€ tandis que les produits de Greenzy sont affichés à près de 1000€.

Technologies avancées

- Capteurs et coûts supplémentaires : L’intégration de capteurs pour mesurer en temps réel l’état du compost augmente les coûts. Bien que ces technologies puissent améliorer l’efficacité, elles complexifient la viabilité économique des solutions.

Opportunités de marché

- Création de nouveaux modèles économiques : Le développement de plateformes en ligne pour partager et revendre du compost pourrait stimuler la demande.

- Soutien gouvernemental : Des subventions et des incitations fiscales pour l’achat de composteurs pourraient encourager davantage de citoyens à adopter le compostage.

- Marché du compost de qualité : Avec l’essor de l’agriculture durable, le compost de qualité pourrait devenir une ressource précieuse, justifiant des prix plus élevés.

- Éducation et sensibilisation : Investir dans des campagnes de sensibilisation pourrait accroître l’adoption du compostage et élargir le marché.

- Innovation technologique : L’intégration de composteurs intelligents offrant des données en temps réel pourrait améliorer l’efficacité et l’attrait du compostage.

En conclusion, l’économie circulaire et les pratiques de compostage représentent non seulement une réponse aux enjeux environnementaux actuels, mais également une opportunité économique à ne pas négliger. En développant des solutions innovantes et en surmontant les obstacles existants, le marché du compost peut se transformer en un secteur dynamique et lucratif, bénéficiant à la fois aux particuliers et à la planète.

E. Environnemental

La prise de conscience écologique mondiale continue d’alimenter une demande croissante pour des solutions durables, dont le compostage fait partie intégrante. Cette tendance est largement motivée par les préoccupations relatives à la gestion des déchets, la réduction de l’empreinte carbone et la lutte contre le changement climatique.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Les décharges, en décomposant les déchets organiques, produisent du méthane, qui est 25 fois plus nocif que le CO2 pour le réchauffement climatique. L’augmentation du compostage, notamment au niveau domestique ou municipal, représente une solution immédiate pour limiter ces émissions. Par exemple, des villes comme San Francisco et Paris ont adopté des politiques de compostage obligatoires pour les déchets alimentaires, contribuant à réduire considérablement les déchets mis en décharge. [17]

Amélioration de la qualité des sols

Le compost est un amendement organique qui améliore la qualité des sols en augmentant leur capacité à retenir l’eau, réduisant ainsi l’érosion et l’épuisement des nutriments. En France, l’usage du compost est de plus en plus encouragé dans l’agriculture biologique, où il constitue une solution naturelle et durable face à la dégradation des sols liée à l’utilisation intensive d’engrais chimiques et à la monoculture. L’apport de matière organique par le compost favorise également la biodiversité microbienne dans les sols, ce qui est crucial pour maintenir des écosystèmes agricoles sains.

Réponse aux changements climatiques

Le compostage a un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en capturant et stockant du carbone dans le sol. Ce processus, appelé séquestration du carbone, aide à absorber le CO2 de l’atmosphère [18]. De plus, en favorisant des pratiques de compostage à grande échelle, nous pouvons réduire la demande pour des intrants énergivores comme les engrais synthétiques, qui nécessitent des processus de fabrication à forte intensité énergétique et contribuent à la déforestation et à l’appauvrissement des sols.

Problèmes environnementaux liés au compostage

Cependant, le compostage à grande échelle présente également des défis environnementaux, notamment la gestion des lixiviats, qui peuvent polluer les eaux souterraines s’ils ne sont pas correctement contrôlés. Les installations de compostage doivent être bien gérées pour éviter les nuisances telles que les mauvaises odeurs ou la prolifération de nuisibles, comme les rongeurs et les insectes. Des technologies plus avancées, comme les composteurs intelligents ou les systèmes de contrôle des émissions, commencent à être adoptées pour surmonter ces obstacles.

Potentiel de régénération des zones urbaines

Dans un contexte urbain, le compostage peut également jouer un rôle central dans la revitalisation des espaces verts. Plusieurs villes, à travers des projets de compostage collectif, encouragent la réutilisation des déchets alimentaires pour enrichir les sols urbains et soutenir des initiatives de jardinage communautaire. Cela contribue non seulement à réduire la pression sur les systèmes d’élimination des déchets, mais aussi à promouvoir une meilleure résilience environnementale dans les villes.

En somme, le compostage permet de détourner une quantité significative de déchets organiques des décharges, où leur décomposition génère des émissions de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. En transformant ces déchets en matière organique réutilisable pour l’agriculture et le jardinage, le compostage offre une alternative écologique en réduisant les besoins en engrais chimiques et en contribuant à l’amélioration de la santé des sols.

F. Légal

Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est devenu obligatoire pour tous les particuliers et professionnels en France, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 [19]. Cette loi impose à chaque ménage de disposer d’une solution de collecte des restes alimentaires afin de valoriser les biodéchets. Les appartements, tout comme les maisons, sont concernés par cette obligation de tri à la source, rendant cette mesure applicable à l’ensemble de la population. [20].

Les collectivités locales ont la responsabilité de mettre à disposition des citoyens les moyens nécessaires pour le tri à la source des biodéchets [19]. Cela inclut la mise en place de systèmes de collecte séparée des biodéchets, qui peuvent être compostés sur place ou via une filière de valorisation externe. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives et financières [20].

En cas de non-respect des consignes pour le tri des déchets organiques, une amende forfaitaire de 35 euros peut être appliquée, majorée à 75 euros en cas de récidive [20]. Les copropriétés doivent également se conformer à ces réglementations, en mettant en place un système de collecte et en désignant un référent « compostage » [21].

L’arrivée de nouvelles réglementations concernant la gestion des déchets alimentaires joue donc un rôle déterminant dans l’évolution du marché. Cette approche pourrait, d’une part, encourager les particuliers à participer activement à la valorisation des déchets en compostant chez eux, ou d’autre part, inciter à une gestion centralisée par la municipalité pour optimiser la production d’énergie renouvelable à partir de la méthanisation des déchets.

Les entreprises du secteur doivent également prendre en compte ces évolutions législatives, car elles pourront être amenées à mettre en place des dispositifs de compostage au sein de leurs locaux, renforçant ainsi leur responsabilité sociétale. Les normes de qualité pour le compost, définies par des règlements tels que la norme NF U 44-051, garantissent que le compost produit respecte des critères de sécurité et de qualité, ce qui est essentiel pour sa valorisation en agriculture. [22]

III. Impact de l’étude sur notre problème initial

Au cours de notre étude, nous avons rencontré un dilemme concernant le choix des personas à privilégier. Nous avons identifié trois groupes clés :

- Les restaurateurs

- Les collectivités et les gestionnaires de logistique

- Les citadins, qui manifestent un véritable intérêt pour le compostage

Après une analyse approfondie, notre choix s’est porté sur les citadins. Nous avons constaté que les problématiques rencontrées par les collectivités et les gestionnaires de logistique étaient déjà bien établies et mieux rodées, tandis que les défis auxquels font face les restaurateurs nous ont paru trop complexes à traiter dans le cadre de notre étude. En effet, le nombre de repas servis en restauration et ceux préparés à domicile étant équivalents, il est difficile d’imposer des dispositifs de compostage sans une volonté claire de la part des restaurateurs et des gestionnaires.

De plus, nos entretiens avec des restaurateurs ont révélé qu’ils n’avaient pas d’incitation à mettre en œuvre des pratiques de compostage, sauf si cela était accompagné d’une incitation commerciale tangible. Cette incitation pourrait prendre la forme d’une valorisation réelle du compost, mais cette option semble limitée et nécessiterait un travail considérable pour établir un modèle économique viable, surtout en milieu urbain. Nous pensons qu’il serait plus approprié que l’État intervienne, par exemple, en proposant des réductions de charges pour les établissements qui compostent, si l’État estime que cela représente une solution viable. Cependant, il convient de noter qu’un flou juridique plane encore sur ce sujet.

En conclusion, nous avons décidé de nous concentrer sur les ménages. Ce choix est renforcé par le fait que ce marché est déjà établi et présente un potentiel non exploité, ainsi que des opportunités d’innovation. Nous nous sommes également interrogés sur les raisons pour lesquelles le compost de qualité est souvent perçu comme cher, ce qui pourrait être une piste d’exploration pour nos recherches futures.

IV. Bibliographie

[1] Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, « Les déchets alimentaires en France et dans l’Union européenne en 2021 », [En ligne]. Disponible : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-dechets-alimentaires-en-france-et-dans-lunion-europeenne-en-2021?rubrique=&dossier=1028250. [Accédé : 06-oct-2024].

[2] Légifrance, « Loi n° 2021-1484 du 15 octobre 2021 portant lutte contre le gaspillage et économie circulaire », [En ligne]. Disponible : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/ . [Accédé : 06-oct-2024].

[3] Place du Pro, « Tri des biodéchets : exigences et solutions », [En ligne]. Disponible : https://www.placedupro.com/articles/2310/tri-des-biodechets-exigences-et-solutions-. [Accédé : 06-oct-2024].

[4] Zero Waste France, « Évaluation de la loi AGEC : quel bilan pour la réduction des déchets ? », [En ligne]. Disponible : https://www.zerowastefrance.org/publication/evaluation-de-la-loi-agec-quel-bilan-pour-la-reduction-des-dechets/. [Accédé : 06-oct-2024].

[5] Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, « Interdiction du plastique à usage unique », [En ligne]. Disponible : https://www.economie.gouv.fr/cedef/interdiction-plastique-usage-unique. [Accédé : 06-oct-2024].

[6] Ville de Brest, « Demander un composteur », [En ligne]. Disponible : https://brest.fr/gerer-mon-quotidien/dechets/demander-un-composteur#:~:text=Le%20compostage%20individuel%20permet%20de,composteurs%20adapt%C3%A9s%20%C3%A0%20vos%20besoins. [Accédé : 06-oct-2024].

[7] Ouest-France, « 400 abris-bacs pour le tri des biodéchets vont être installés dans la métropole brestoise d’ici 2025 », [En ligne]. Disponible : https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/400-abris-bacs-pour-le-tri-des-biodechets-vont-etre-installes-dans-la-metropole-brestoise-dici-2025-9c581e1a-89e0-11ee-a92a-0b4bc05f91ae. [Accédé : 06-oct-2024].

[8] Ville de Brest, « Déchets alimentaires : un atout au menu », [En ligne]. Disponible : https://brest.fr/dechets-alimentaires-un-atout-au-menu. [Accédé : 06-oct-2024].

[9] CEER, « Composteur de cuisine », [En ligne]. Disponible : https://ceercle.eu/boutique/composteur-de-cuisine/?_gl=1*3c7ttu*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQj. [Accédé : 06-oct-2024].

[10] Greenzy, « Le produit », [En ligne]. Disponible : https://greenzy.eu/le-produit/. [Accédé : 06-oct-2024].

[11] SPHERE, « Étude compostage : Rapport National 2020 », [En ligne]. Disponible : https://www.sphere.eu/wp-content/uploads/2020/09/SPHERE-OpinionWay-Etude_compostage-Rapport-National-2020.pdf. [Accédé : 06-oct-2024].

[12] Annonces Landaises, « Biodechets : place au tri à la source », [En ligne]. Disponible : https://www.annonces-landaises.com/actualites/biodechets-place-au-tri-a-la-source/. [Accédé : 06-oct-2024].

[13] Circulab, « Composting: a key to circular economy », [En ligne]. Disponible : https://circulab.com/fr/composting-a-key-to-circular-economy-2/#:~:text=Focus%20sur%20le%20compostage,%26%20d%C3%A9cryptage%20des%20solutions. [Accédé : 06-oct-2024].

[14] Ceercle, « Composteur design d’intérieur comme extérieur », [En ligne]. Disponible : https://ceercle.eu/ [Accédé : 24-oct-2024]

[15] Greenzy, « Composteurs design d’intérieur comme extérieur – Ceercle », [En ligne]. Disponible : https://greenzy.eu/?lang=fr%2F [Accédé : 24-oct-2024]

[16] Place du Pro, « Des innovations pour traiter les biodéchets », [En ligne]. Disponible : https://www.placedupro.com/articles/2402/des-innovations-pour-traiter-les-biodechets#:~:text=D%C3%A9couvrez%20comment%20exposer%20vos%20produits%20sur%20notre. [Accédé : 06-oct-2024].

[17] MerciSF, « San Francisco : la pionnière du compostage urbain exporte ses méthodes en France », [En ligne]. Disponible : https://mercisf.com/fr/2024/01/18/san-francisco-la-pionniere-du-compostage-urbain-exporte-ses-methodes-en-france/#:~:text=San%20Francisco%20a%20adopt%C3%A9%20une,de%20recyclage%20et%20de%20compostage.&text=outils%20pour%20les%20b%C3%A2timents%20commerciaux. [Accédé : 06-oct-2024].

[18] Zero Waste France, « Compost : améliorer la séquestration du carbone dans les sols non cultivés », [En ligne]. Disponible : https://www.zerowastefrance.org/compost-ameliorer-sequestration-carbone-sols-non-cultives/. [Accédé : 06-oct-2024].

[19] Composteur Citizen, « Compostage obligatoire », [En ligne]. Disponible : https://composteurcitizen.fr/compostage-obligatoire/#:~:text=Depuis%20le%201er%20janvier,pouvoir%20trier%20leurs%20d%C3%A9chets. [Accédé : 06-oct-2024].

[20] Syndic One, « Le compostage en copropriété : obligatoire », [En ligne]. Disponible : https://www.syndic-one.com/blog/lois-et-reglementation/le-compostage-en-copropriete-obligatoire/#:~:text=La%20loi%20ne%20limite,du%20tri%20%C3%A0%20la. [Accédé : 06-oct-2024].

[21] Cotoit, « Compostage obligatoire en copropriété », [En ligne]. Disponible : https://www.cotoit.fr/blog/compostage-obligatoire-copropriete/#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de,anti%2Dgaspillage%20pour%20une%20%C3%A9conomie. [Accédé : 06-oct-2024].

[22] Inovalys, « Compost et amendements organiques selon la norme NF U44-051 », [En ligne]. Disponible : https://www.inovalys.fr/analyses/environnement/matieres-fertilisantes-et-support-de-cultures-mfsc/composts-amendements-organiques-selon-la-norme-nf-u44-051-statut-produit. [Accédé : 06-oct-2024].

[23] EconomieGouv, « Tri à la source des biodéchets : une nouvelle obligation, de nombreuses solutions | Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine », [En ligne]. Disponible : https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets [Accédé : 24-oct-2024]

STOPCAR – État de l’art

Etat de l’art du projet : STOPCAR