Puzzle imprimé à la découpeuse laser

Comment faire un puzzle en couleur à la découpeuse laser ?

Vous pouvez imprimer en couleur sur un vieux calendrier ou une plaque de CP peuplier avec l’imprimante de la presse à chaud.

Pressez ensuite le support à chaud (200°C, 10 secondes pour le calendrier, 20 secondes pour le CP bois) : l’impression sera un peu terne mais il y aura bien un transfert de l’image en couleur.

alternative : faire imprimer par un imprimeur sur du carton, en précisant bien que ça doit être sans chlore !

Générez vos pièces de puzzle sur https://puzzle.telegnom.org/ (par exemple) en ajustant les dimensions voulues et le nombre de pièce en longueur et en largeur.

Récupérez le fichier .svg. Importez le dans Corel Draw puis scinder les courbes (autrement il va déformer les pièces le long d’un bord). Passer les pièces en trait très fin, rouge pur.

Il n’y a plus qu’à placer votre support imprimé dans la découpeuse laser et voir avec la fabmanager pour découper vos pièces de puzzle.

Et voilà !

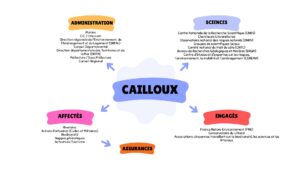

Cailloux – Blog Enquête Terrain

INTRODUCTION

L’érosion du littoral est un phénomène naturel accentué par le réchauffement climatique. Elle modifie les paysages, menace les habitations et oblige les communes à repenser leur aménagement.

Dans ce travail, nous avons cherché à comprendre comment ce phénomène est perçu et géré à différents niveaux. Nous avons mené une enquête de terrain à travers des entretiens avec des chercheurs, des acteurs publics et des habitants directement concernés. Ces échanges nous ont permis de comparer les points de vue, d’observer les écarts entre les discours institutionnels et les réalités locales, et de mieux saisir les limites des solutions actuelles.

La première partie de notre blog présente la synthèse de ces entretiens et les principaux enseignements tirés. La seconde partie traduit ces informations sous la forme de profils types d’habitants (ou personas), qui illustrent différentes manières de vivre et de réagir face à l’érosion du trait de côte.

I. Synthèse de l’enquête terrain

A. Rappel des hypothèses et de la cartographie des acteurs

Hypothèse 1 : L’érosion côtière est vue comme un problème majeur, mais elle reste gérée localement, ce qui rend les actions peu coordonnées entre elles.

Hypothèse 2 : L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion s’explique moins par les solutions techniques elles-mêmes que par un manque de communication et de coordination entre les acteurs concernés.

Hypothèse 3 : La sensibilisation et la participation citoyenne constituent un levier décisif pour une gestion durable et acceptée des zones côtières.

Hypothèse 4 : Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion montre que l’incertitude scientifique complexifie la prise de décision publique.

Face à l’accélération perçue de l’érosion côtière, les politiques d’aménagement actuelles montrent leurs limites. Comment renforcer l’efficacité de la réponse collective à ce phénomène, notamment par une meilleure information, coordination et sensibilisation des acteurs locaux ?

- Liste anonymisée des personnes rencontrées

| Pseudo | Poste | Caractéristique | Verbatims |

| Mme SOUD-UNE | Chercheuse à l’IUEM | Rigoureuse et amicale | “On parle toujours de recul du littoral, mais c’est la vision humaine qui recule, pas la mer qui avance.” |

| Mme GRANITE |

Cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM* Finistère |

Dynamique, volontaire et engagée sur le sujet | “Rien ne sera fait tant que l’érosion du trait de côte ne sera pas perçue comme un risque” |

| M. GALECTRICIEN | Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané | En retrait et fataliste | “Il n’existe aucune solution, il faut seulement laisser faire.” |

| Gérard, Aline et Thierry | Habitants de Treffiagat | Sentiment commun d’injustice et d’impuissances, ils se sentent livrés à eux-mêmes. | “déchirement” ; “Tout a été essayé, rien ne fonctionne” |

* Direction Départementale des Territoires et de la Mer

C. Synthèse des informations clés récoltées lors des entretiens

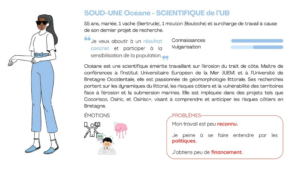

a. Mme SOUD-UNE, chercheuse à l’IUEM

L’entretien avec Mme SOUD-UNE, permet de mieux comprendre les mécanismes naturels et humains à l’origine de l’érosion côtière ainsi que les difficultés liées à sa gestion. Son approche met en évidence la nécessité d’adopter une vision à long terme, souvent incompatible avec les logiques politiques actuelles.

Premièrement, elle nous a défini l’origine et les mécanismes de l’érosion côtière. Celui-ci n’est pas un phénomène récent : le littoral est par nature instable et en constante évolution. Depuis 20 000 ans, le niveau marin a connu une hausse de près de 100 mètres, à des rythmes variables. Cette instabilité résulte de cycles climatiques longs, liés à la position de la Terre et aux alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. L’érosion du trait de côte correspond à un remodelage permanent, plutôt qu’à un simple recul linéaire.

Les matériaux constituant les plages proviennent d’anciens dépôts, désormais épuisés, car les cours d’eau bretons ne sont plus capables d’en fournir de nouveaux. De plus, les activités humaines ont aggravé la pénurie de sédiments disponibles. Un exemple est le prélèvement de sable et de galets pour la construction du Mur de l’Atlantique ou la reconstruction d’après-guerre en France.

La distinction entre la part naturelle et la part humaine dans l’érosion est floue. Les aménagements construits pour protéger certaines zones (digues, enrochements) ont souvent des effets négatifs ailleurs, en déplaçant l’érosion. Les solutions techniques locales ne font donc que déplacer le problème plutôt que de le résoudre.

Les élus, soumis à des mandats courts, privilégient souvent des réponses immédiates au détriment d’une stratégie durable. La loi Climat et Résilience constitue une avancée, car elle oblige désormais à réfléchir à l’horizon 2050, mais les obstacles juridiques, sociaux et politiques rendent la mise en œuvre des politiques de désurbanisation extrêmement longue (environ dix ans entre la décision et l’application effective).

Selon Mme SOUD-UNE, la solution la plus durable consiste à désurbaniser le littoral et à laisser la nature agir. Cependant, cela pose de nombreux défis économiques et sociaux. Certaines expériences en cours explorent des formes d’aménagements flottants (en Chine, à Ningbo, ou encore à Amsterdam), voire des projets d’infrastructures adaptatives comme à Venise.

Des exemples concrets, tels que le port d’Ouessant, montrent l’ampleur des adaptations nécessaires : surélévation des quais, réorganisation des bâtiments pour placer les réseaux et bureaux en hauteur, et utilisation des rez-de-chaussée uniquement pour le passage. Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience progressive, notamment chez les gestionnaires portuaires et militaires, mais encore inégale parmi les usagers et les habitants.

L’entretien avec Mme SOUD-UNE confirme que l’érosion est un enjeu sociétal majeur (hypothèse 1) et qu’elle est influencée par le climat, même si la part humaine est difficile à isoler (hypothèse 2). Les politiques d’aménagement peuvent limiter localement les effets, mais elles déplacent souvent le problème (hypothèse 3) et restent globalement insuffisantes face au remodelage naturel du littoral (hypothèse 4).

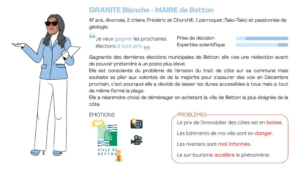

b. Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM (Direction Départementale des Territoire et de la Mer) Finistère

L’entretien avec Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM, met en évidence plusieurs aspects essentiels de la problématique de l’érosion du trait de côte. Elle rappelle d’abord l’ampleur d’un phénomène qui est prononcé dans plusieurs zones comme le Finistère notamment à Treffiagat et Kerlouan mais qui ne se limite pas qu’à ce seul cadre local. A Treffiagat particulièrement, de multiples solutions testées ont échoué, au point que les autorités ont finalement abandonné la recherche de solution. Cette impuissance souligne la difficulté de mettre fin à ce phénomène qui reste naturel et qui, juridiquement, n’est pas reconnu comme un risque mais seulement comme un aléa. « L’érosion du trait de côte n’est pas légalement perçue comme un risque, mais plutôt comme un aléa », précise-t-elle, ce qui entretient une certaine confusion dans l’action publique. Cependant d’énormes moyens financiers ont été utilisés par l’Etat pour protéger les populations tout en étant le plus juste possible. En effet, nos interlocuteurs affirment que trois millions d’euros ont déjà été dépensés pour racheter 3 maisons menacées dans le sud-ouest du Finistère afin de les détruire et quatre autres doivent suivre cette procédure.

Face à cette situation, des initiatives innovantes émergent, comme l’application mobile CoastApp, permettant aux citoyens de documenter l’évolution du littoral par des photos et de partager ces informations.

Les informations recueillies lors de l’interview imposent plusieurs constats : l’érosion concerne une large partie du territoire et mobilise des dépenses publiques considérables. Aussi, les stratégies actuelles ne peuvent stopper le phénomène, elles peuvent juste en atténuer et endiguer les effets. Ainsi, une collaboration renforcée entre les différents acteurs et engagés doit être privilégiée.

Cet entretien confirme certaines de nos hypothèses, notamment sur l’ampleur du phénomène et l’efficacité des solutions mises en place. Cependant, il nous apporte un nouvel éclairage : la priorité n’est pas seulement technique ou financière, elle est aussi pédagogique et participative. Et ce volet, qui n’est pas très mis en avant, peut être très efficace.

c. M. GALECTRICIEN, Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané

Lors de cet entretien, M. GALECTRICIEN nous a renseigné sur les problématiques d’érosion rencontrées sur la commune de Locmaria-Plouzané. Deux principaux projets ont été menés : un premier projet portant sur l’érosion des dunes et un second sur l’enrochement d’une zone supportant une route.

La lutte contre l’érosion d’une dune est à l’initiative d’un citoyen, ancien chercheur, qui a signalé le problème et proposé une solution. Elle a été mise en place après l’accord de la DDTM et semble fonctionner. La solution choisie est le renforcement d’un cordon dunaire, avec une protection de la zone afin d’éviter le piétinement, ainsi que la végétalisation de la dune.

Le second projet a été mis en place car une route côtière était sur le point de s’effondrer à cause de l’érosion. Un enrochement a été choisi dans cette situation car une installation résistante à l’érosion et à la charge était indispensable. L’enrochement, mis en place il y a 3 ans, a permis de combler le trou creusé par la mer, et aucune conséquence liée à cette infrastructure n’est à déplorer. Elle est donc adaptée au lieu et à la situation.

- GALECTRICIEN a appuyé sur le fait que ces solutions n’étaient que temporaires, puisqu’il n’existe aucune solution viable pour lutter contre l’érosion, il faut seulement laisser la nature faire. Ces installations permettent uniquement de gagner du temps et de ralentir l’érosion, mais à terme, les zones côtières disparaîtront.

Cet entretien met en lumière l’impossibilité de lutter contre ce phénomène, et ce, malgré l’adoption de politiques d’aménagement et de gestion durable. De plus, il identifie les riverains comme des acteurs à part entière, qui peuvent, eux aussi, être à l’initiative de projets et d’actions sur l’érosion côtière.

d. Passants Treffiagat

Pour compléter notre enquête, nous avons échangé avec plusieurs habitants de Tréffiagat, commune du Finistère particulièrement exposée à l’érosion du trait de côte. Depuis le début de l’année, sept maisons sont en cours de rachat par la communauté de communes en vue de leur destruction. Ces terrains sont classés comme sujets à la submersion et non à l’érosion, distinction importante : selon les habitants, d’autres maisons du quartier, menacées par l’érosion, ne seront pas concernées par les rachats. Certains propriétaires risquent donc de devoir quitter leur logement sans indemnisation.

L’objectif de ces entretiens était de recueillir les observations et ressentis des habitants face aux changements visibles du littoral et aux risques pour leur cadre de vie. Ces témoignages offrent un éclairage concret sur la perception locale de l’érosion et complètent les données techniques par des récits de terrain.

Carte Google Maps – Tréffiagat

Gérard

Gérard est né à Tréffiagat et y est revenu dans les années 1980 pour sa retraite. Il se souvient qu’à sa naissance, la mer se trouvait à cent mètres plus loin qu’aujourd’hui. Depuis, même la dune et le lac ont reculé. Selon lui, les différents dispositifs de protection mis en place, comme les brise-lames en bois, n’ont eu aucun effet. “Tout a été essayé, rien ne fonctionne”, résume-t-il.

Il évoque également la relation entre les habitants et la mairie, qu’il juge prudente, voire un peu passive : “Ils font le dos rond.” La municipalité avait annoncé la future démolition de certaines maisons il y a déjà une dizaine d’années, et même si la question reste une préoccupation locale importante, peu de progrès concrets lui semblent avoir été réalisés.

Il souligne que le sujet de l’érosion n’est réellement discuté que depuis une vingtaine d’années, alors que les habitations aujourd’hui menacées sont relativement récentes. Concernant les permis de destruction, il parle d’un “déchirement” pour les propriétaires, un moment chargé d’émotion et difficile à accepter. Son discours reste marqué par une forme de fatalisme : selon lui, aucune solution, pas même naturelle, ne semble capable d’enrayer le phénomène.

Permis de démolir – Tréffiagat

Aline

Aline a acheté sa maison à Treffiagat en 1987. Celle-ci avait été construite à l’origine vers 1870 par des pêcheurs. Elle se souvient qu’à son arrivée, il n’y avait pas encore de dune devant les habitations. Pour autant, les aménagements étaient plus nombreux : un chemin permettait d’accéder au lac.

Elle évoque certaines inégalités dans la gestion des permis de construire : selon elle, des habitants situés plus à l’arrière ont construit alors qu’elle-même n’y a pas été autorisée, estimant que certaines constructions récentes se sont faites “dans l’illégalité”.

D’après Aline, l’urbanisation s’est faite “un peu n’importe comment”. Elle remarque toutefois que les maisons du XIXe siècle, construites sur la roche, semblent mieux protégées face à l’érosion, ce qu’elle trouve surprenant.

Deux habitations, des résidences secondaires, ont déjà été détruites, et deux autres doivent l’être prochainement, cette fois des résidences principales appartenant à des personnes âgées de 85 et 92 ans, ce qui rend la situation particulièrement difficile. En complément, Aline évoque le cas des deux maisons déjà détruites. Les propriétaires ayant acheté des maisons autour de 400 000 €, on pu les revendre à la communauté de communes aux alentours de 350 000 €, preuve selon elle d’une perte de valeur et d’un marché instable.

Enrochement plage – Tréffiagat

Thierry

Thierry a acheté sa maison à Treffiagat il y a trois ans. Sa propriété est directement concernée par l’érosion du trait de côte, et la partie basse de son terrain est inondable. Il explique qu’il n’avait pas été informé de la situation au moment de l’achat : le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) est sorti en juillet, alors qu’il avait signé l’acte en mai, auprès d’un notaire qui ne l’avait pas averti des risques liés à l’érosion.

Grâce à lui, nous apprenons que la mairie ne joue qu’un rôle limité dans la gestion du problème, désormais prise en charge par la communauté de communes. Il participe à des réunions de “collectifs” d’habitants, initialement réservées aux quinze maisons directement menacées, mais auxquelles participent désormais aussi des riverains plus éloignés, inquiets de la progression du phénomène. Il juge cependant ces réunions peu claires : les échanges sont très techniques et manquent de pédagogie. Les habitants, dit-il, ont surtout eu l’impression d’être mis devant le fait accompli, les premières décisions ayant été prises “en douce”. Il reconnaît toutefois qu’aujourd’hui, la communication est un peu plus transparente.

Thierry décrit les différents aménagements réalisés le long du littoral : à l’ouest, un enrochement en granit datant d’une trentaine d’années, mis en place progressivement jusqu’à la limite du sable ; à l’est, un enrochement “provisoire” posé directement sur le sable, qui n’a tenu que trois mois. La communauté de communes refuse désormais de poursuivre les enrochements, préférant “laisser faire la mer” et envisage même de retirer certaines protections existantes.

Un projet de digue est prévu à l’est et à l’ouest, pour un coût estimé à 55 millions d’euros, mais il ne protégera pas les quinze maisons les plus exposées. Les autorités prévoient d’acheter les sept maisons vouées à la destruction pour un montant global de trois millions d’euros, celles-ci étant assurées pour le risque de submersion. Thierry, dont la maison n’entre pas dans ce cadre, ne bénéficiera d’aucune indemnisation. Il se dit inquiet, désarmé et abandonné face à la situation.

Conclusion

Ces témoignages montrent à quel point les habitants de Tréffiagat vivent différemment la question de l’érosion, mais partagent le même sentiment d’injustice et d’impuissance. Entre décisions administratives floues, manque d’information et solutions limitées, beaucoup se sentent livrés à eux-mêmes face à l’avancée de la mer. Le phénomène, longtemps abstrait, touche désormais leur quotidien et remet en cause la stabilité même de leur lieu de vie.

D. Conclusion partielle

Les entretiens menés avec les acteurs institutionnels et locaux confirment que l’érosion côtière dépasse largement la simple question physique du recul du trait de côte. Elle s’impose comme un enjeu sociétal global, reconnu par tous, mais traité de manière encore fragmentée.

Hypothèse 1

L’érosion est perçue comme un phénomène mondial, mais sa gestion reste locale.

Mme GRANITE (DDTM) souligne que le phénomène excède le cadre communal, tandis que les témoignages des riverains de Treffiagat rappellent qu’il touche directement la vie quotidienne des habitants. Ce constat valide l’hypothèse 1 : l’érosion est bien considérée comme un enjeu global, mais les réponses demeurent dispersées, dépendantes des moyens et priorités de chaque territoire. Ce décalage d’échelle fragilise la cohérence d’ensemble des politiques mises en œuvre.

Les solutions techniques observées (enrochements, renforcement des dunes, protection des routes menacées) illustrent les efforts déployés pour limiter les effets de l’érosion.

Hypothèse 2

L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion tient moins à la nature des solutions techniques qu’à un manque d’information et de coordination entre acteurs.

- GALECTRICIEN rappelle que ces mesures ne font que « gagner du temps ». Les habitants partagent ce constat d’inefficacité, souvent associé à un manque d’explication sur les choix réalisés. Les communes agissent fréquemment isolément, sans vision commune, et les habitants se sentent rarement pleinement associés aux décisions. Ainsi, cette hypothèse est confirmée : le problème est moins technique que organisationnel. La communication, la transparence et la gouvernance partagée apparaissent comme des conditions essentielles d’une réponse durable.

Concernant le rôle du changement climatique, les entretiens ont mis en évidence des perceptions divergentes.

Hypothèse 4

Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion complexifie la prise de décision publique.

Si plusieurs interlocuteurs évoquent une aggravation visible du phénomène, aucun ne s’aventure à en attribuer la cause directe au réchauffement climatique. Les travaux de Duperret (2022) rappellent d’ailleurs qu’il n’existe pas encore de consensus scientifique sur ce lien. Cette incertitude alimente une tension : la population perçoit une urgence alors que les institutions, faute de certitudes, restent prudentes. La prise de décision publique se trouve ainsi fragilisée, faute de socle scientifique unanimement reconnu.

Au fil des échanges, un constat revient : la sensibilisation et la participation citoyenne sont perçues comme des leviers incontournables.

Hypothèse 3

L’implication des habitants et des acteurs locaux constitue un levier décisif pour une gestion durable et acceptée du littoral.

Les initiatives comme CoastApp illustrent ce potentiel. Elles montrent que lorsque les citoyens participent à l’observation et à la collecte de données, ils s’approprient davantage les enjeux et soutiennent les politiques locales. Pourtant, ces démarches restent marginales et sous-valorisées, faute d’un accompagnement institutionnel fort. L’hypothèse 3 est donc pleinement confirmée : la réussite de la gestion côtière passe par la construction d’une culture commune du risque et une implication active des populations.

Ces constats conduisent à redéfinir la question initiale. Ce travail n’a pas seulement révélé la gravité du phénomène d’érosion, mais surtout les limites des réponses actuelles et la nécessité de repenser notre rapport au littoral. La question centrale devient alors : comment informer, coordonner et mobiliser les parties prenantes autour d’une gestion durable du trait de côte ?

La désurbanisation progressive des zones les plus vulnérables, souvent évoquée comme la seule solution réellement efficace, ne pourra être envisagée qu’à travers une acceptation sociale construite collectivement.

En définitive, l’ensemble des hypothèses converge vers une même idée : la lutte contre l’érosion n’est pas qu’une affaire de géologie ou d’ingénierie, mais avant tout de gouvernance collective et de transformation culturelle. Le littoral ne se protège pas contre la mer, il apprend à vivre avec elle, par la connaissance, la coopération et la responsabilité partagée.

II. Persona

Nous avons cherché à répondre à cette problématique en élaborant trois profils types d’habitants. Cette démarche vise à traduire et synthétiser les données recueillies lors de la préparation de l’état de l’art, mais surtout au cours du travail de terrain. Ces profils d’utilisateurs, ou personas, permettent de représenter de manière concrète les différentes situations, perceptions et attitudes face à l’érosion du trait de côte. Nous présentons ainsi : Blanche GRANITE, Pierre RIVEROCH et Océane SOUD-UNE.

https://www.canva.com/design/DAG0jR8hWyk/09HQzMbzIX6PZUyarER9WQ/edit

MAKER LENS – Synthèse de l’enquête terrain et personas

Auteurs : Bérénice CARDOSO-FAUCHER, Pol TYMEN, Lucas REIS OLIVER, Divine BANON, Alex PEIRANO et Marc DUBOC — Contact : berenice.cardoso-faucher@imt-atlantique.net

PARTIE 1 : Synthèse de l’enquête terrain

1. Problématique et hypothèses

Problématique

Comment accompagner les médiateurs du low-tech dans leur mission de sensibilisation à l’approche frugale ?

Après notre premier article consacré à l’état de l’art, nous avions d’abord orienté notre réflexion vers les freins d’image et de diffusion du low-tech auprès du grand public.

Mais au fil de nos entretiens et de nos recherches, une autre réalité est apparue : ce ne sont pas seulement les utilisateurs finaux qu’il faut comprendre, mais surtout celles et ceux qui leur transmettent la démarche. Ce constat nous a conduits à reformuler notre problématique autour des médiateurs du low-tech (fab managers, enseignants, associations) dont le rôle s’avère essentiel pour rendre l’approche frugale accessible, concrète et désirable.

Hypothèses de travail

Nos deux hypothèses initiales :

- H1. L’image de la low-tech freine l’adhésion (associée à un univers militant / “retour en arrière”).

- H2. Les ressources existent mais manquent d’attractivité, de clarté et de contextualisation pour des publics variés.

Hypothèses formulées après un certain nombre d’entretien :

- H3. Les médiateurs peinent à adapter ateliers et supports à l’hétérogénéité des publics (âges, prérequis, équipements).

- H4. L’apprentissage low-tech prend du temps et nécessite une pratique guidée (paliers, retours d’expérience, essais-erreurs).

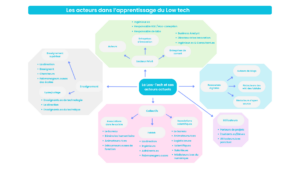

2. Cartographie des parties prenantes

Nos entretiens confirment la richesse de l’écosystème low-tech et la complémentarité des acteurs. Cette cartographie distingue clairement les médiateurs, cœur de notre recherche, des publics sensibilisés et des structures de soutien.

| Type de partie prenante | Rôle | Besoins identifiés | Exemples rencontrés |

| Médiateurs (cible directe) | Transmettre, animer, adapter la démarche low-tech | Ressources simples et visuelles, gain de temps, niveaux de difficulté, sécurité | Fab Managers (Claire Morvan), enseignants (Pierre Lemoal), associations (Petits Débrouillards) |

| Publics sensibilisés (impact indirect) | Apprendre, réparer, fabriquer | Tutoriels accessibles, projets courts, estimation honnête (temps/coût/outils) | Étudiants, cadres, débutants et “initiés”

Non rencontrés : des employés, ouvriers, des familles, des personnes agées etc |

| Structures d’appui | Héberger, financer, coordonner, valoriser | Mesure d’impact, mutualisation, passerelles pédagogiques | IMT, UBO, incubateurs, collectivités |

| Communautés & wikis | Documenter, partager, fiabiliser | Interfaces intuitives, données comparables, contributions guidées | Low-Tech Lab Brest, UBO Open Factory, wikis (comme lowtechlab.org) |

3. Méthodologie

Entre le 13/09 et le 15/10/2025, nous avons conduit 10 entretiens (présentiel / visio / téléphone), dont deux lors de portes ouvertes, avec des profils variés (fablab, enseignement, association, incubation, recherche). Afin de respecter les positions des personnes interrogées, la liste est anonymisée. Les verbatims sont eux retranscrits le plus fidèlement possible (sans reformulation).

Les acteurs surlignés en bleu sont ceux dont les entretiens ont été les plus significatifs, leur verbatims sont donc détaillés dans la partie suivante.

Tableau récapitulatif des interviews

| Les acteurs | Leurs métier |

| Claire Morvan | Responsable FabLab et médiation scientifique à l’IMT |

| Luc Morel | Permanent des petits débrouillards |

| Hélène Garin | Directrice des « Petits Débrouillards » |

| Pierre Lemoal | Enseignant de Technologie et Philosophie au Collège François Collobert (près de Châteaulin) |

| Sabine Corlay | Chargée enseignements Innovation & Entrepreneuriat |

| Julie Aubry | Coopération territorial, Low Tech et nouveaux imaginaires (Low Tech Lab) |

| Emmanuel Dubreuil | Responsable Incubateur & développement de projets (Fondation Explore), ancien président du Low-Tech Lab |

| Thomas Rivière | Membre du Low Tech Lab de Brest |

| Antoine Séveno | Fondateur Electrobox |

| Tom Le Bihan et Gwen Martin | Docteurs à l’UBO Open Factory |

4. Entretiens détaillés (profils clés)

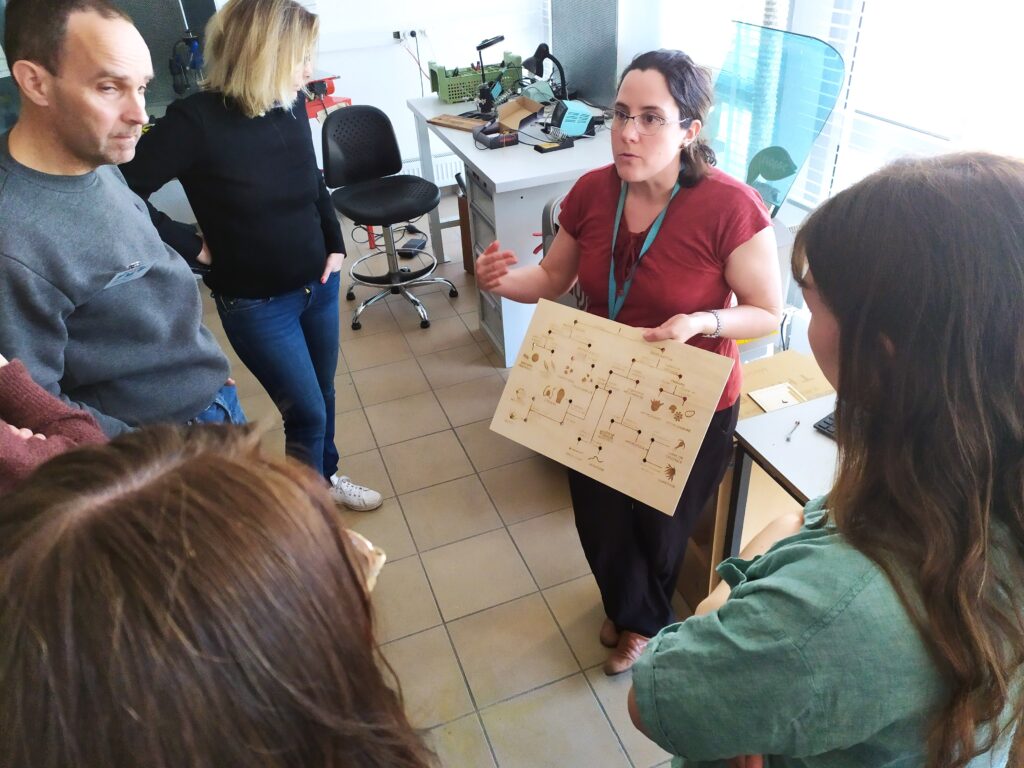

a. Claire Morvan (Responsable FabLab et médiation scientifique à l’IMT)

Contexte

Responsable du FabLab de l’IMT Atlantique, Claire Morvan anime des activités de médiation scientifique autour des sciences participatives et notamment du low-tech. Son approche croise expérimentation technique et pédagogie : ateliers, inter semestres, projets étudiants, ceux-ci étant parfois en partenariat avec le Low-Tech Lab.

1. Sa vision du low-tech

Pour elle, le low-tech se rapproche davantage du right-tech :

“développer une technologie pour répondre à un besoin réel, en open source, mutualisée, documentée en ligne, avec du matériel local et assemblable dans n’importe quel fablab”

Cette définition insiste sur la sobriété raisonnée : la justesse technique plutôt que la simplicité absolue.

2. Activités menées

Les ateliers proposés reflètent cette philosophie :

- Fabrication de marmite norvégienne

- Conception de séchoir solaire

- Travaux intersemestre (avec le Low-Tech Lab) : test de la fiabilité et du rendement de différents isolants, comparaison de performances

Ces formats combinent manipulation et évaluation : expérimenter, mesurer, puis documenter.

3. Freins identifiés

Plusieurs limites concrètes ressortent :

- Les participants doivent financer les consommables, freinant la participation

- L’image de la low-tech reste marquée par un côté « bricolo du dimanche » ou « bobo écolo », qui nuit à sa crédibilité scientifique

- La documentation manque de rigueur. Beaucoup expérimentent avec les moyens dont ils disposent et partagent ensuite en ligne, sans que l’on sache réellement comment l’objet vieillit ni quelles sont ses performances. En somme, il existe peu de protocoles permettant de comparer les matériaux ou la durabilité des objets fabriqués.

4. Pistes d’amélioration

Claire Morvan propose la création d’une grille low-tech standardisée : une fiche d’évaluation pour chaque objet low-tech, reposant sur des paramètres mesurables (durabilité, efficacité, réparabilité…).

Cette approche rapprocherait la pratique artisanale du low-tech d’une documentation scientifique et professionnelle, tout en maintenant ses valeurs : utilité, accessibilité, durabilité.

5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses

| Hypothèse | Observation | Validation |

| H1 : l’image de la low-tech est un frein | L’aspect “bricolo du dimanche / bobo écolo” altère la crédibilité auprès d’un public non initié. | Validée |

| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Manque de documentation précise, comparée, mesurable → absence de protocole commun. | Validée et précisée |

| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les ateliers doivent concilier ingénieurs, novices, étudiants → adaptation constante. | Validée |

| H4 : apprentissage long / progressif | La montée en compétence nécessite du temps et de la pratique mais moins que la high-tech. | Partiellement validée |

b. Pierre Lemoel (Enseignant de Technologie et Philosophie dans un collège du finistère)

Contexte

Pierre Lemoel enseigne la technologie dans un collège du Finistère, non loin de Châteaulin, avec un profil atypique : il est à la fois professeur de philosophie et de technologie. Son approche combine ainsi réflexion critique sur le progrès technologique et expérimentation concrète autour de la réparabilité et du recyclage.

1. La place du low-tech dans l’enseignement

La low-tech ou démarche sobre / frugale n’occupe qu’une petite partie du programme officiel, principalement dans les séquences sur l’obsolescence programmée et les cycles de vie des produits. A son échelle, ses cours visent à interroger les besoins réels et à amener les élèves à distinguer innovation utile et complexité superflue. “A-t-on vraiment besoin de maisons automatisées ?”. Ce type de réflexion permet également de développer l’esprit critique des élèves.

2. Pédagogie et activités mises en place

Faute de temps et de cadre programmatique dédié, Pierre Lemoel s’appuie sur des outils concrets pour rendre la démarche tangible. Il utilise notamment des robots pédagogiques pour enseigner la réparabilité et stimuler la curiosité technique des élèves.

Les “convaincus” poursuivent souvent déjà ce type de projets chez eux, tandis que les “non-convaincus” se prennent au jeu lorsqu’un résultat concret émerge.

In fine, ces ateliers “à résultat visible” permettent d’accrocher un public plus large, au-delà des élèves déjà sensibles à l’électronique ou aux problématiques environnementales.

3. Freins observés

Selon Pierre, les freins sont principalement culturels/contextuels et générationnels.

- Les élèves, “nés avec la high-tech”, baignent dans le tout-numérique et peinent à percevoir l’intérêt de la sobriété technologique.

- Il observe aussi une différence sociale : les jeunes hyper-connectés semblent moins réceptifs à la démarche low-tech, tandis que ceux issus de milieux moins technophiles y voient un espace d’expérimentation concret.

En somme, la low-tech reste marginale au collège, faute d’un temps suffisant dans les programmes et d’une visibilité institutionnelle.

4. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses

| Hypothèse | Observation | Validation |

| H1 : l’image de la low-tech est un frein | Frein lié au contexte socio-technique : les jeunes hyper-connectés associent le progrès à la high-tech. | Validée (reformulée en frein social ET générationnel) |

| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Sujet peu traité dans les programmes ; faible diffusion scolaire. | Partiellement validée |

| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les activités concrètes (robots, objets réparables) attirent les élèves non convaincus. | Validée / précisée |

| H4 : apprentissage long | Non abordée. | NA |

Conclusion

L’entretien avec Pierre Lemoel montre que la pédagogie low-tech peut s’intégrer à l’enseignement secondaire à condition d’être ancrée dans le concret. Les élèves ne rejettent pas l’idée de sobriété, mais ils ont besoin de voir un résultat immédiat pour s’y intéresser. Dans un système éducatif encore centré sur la performance numérique (et technique ?), rendre visible l’utilité du simple devient un véritable levier de médiation.

c. Emmanuel Dubreuil

Contexte

Responsable incubateur et développement de projet au sein de la Fondation Explore[1], Emmanuel Dubreuil. œuvre à la croisée de l’innovation, de la pédagogie et de la réindustrialisation locale. Ancien président du Low-Tech Lab, il a contribué à l’élaboration d’une bibliothèque numérique recensant les enquêtes du Lab, consultable sur le site officiel (Low-Tech Lab – Les actualités sur les Low-tech ou basses technologies)[2]. Il a également participé au lancement du programme Communauté du Low-Tech Lab[3], dont l’objectif est de mutualiser les ressources, compétences et initiatives du réseau.

1. Le low-tech : une philosophie avant d’être une technique

Pour Emmanuel, la technique n’est qu’une composante d’une réflexion bien plus large. La low-tech, explique-t-il, s’attache aujourd’hui autant à la sociologie et au design de la démarche qu’à l’aspect purement mécanique ou matériel. Il cite la publication Low-Tech Principles d’Audrey Tanguy et Valérie Laforest comme référence : une approche qui met en avant les dimensions humaines, sociales et culturelles du mouvement.[4] La low-tech ne se limite pas à “faire simple”, mais à “faire juste”, à replacer la technique au service du vivant et de la société.

2. Actions et leviers de démocratisation

Pour vulgariser les connaissances techniques et rendre la démarche accessible, le Low-Tech Lab agit à travers plusieurs leviers :

- Ateliers de réparation (ex. : mobylettes, vélos, cuisine) permettant de pratiquer et d’apprendre en groupe. Parfois, un changement de sémantique pour adapter le discours aux différents publics est nécessaire.

- Tiers-lieux comme les fablabs, espaces de formation et d’expérimentation ;

- Matériel open-source hardware, garantissant la transparence et la reproductibilité ;

- Forum low-tech, pour relier initiatives, projets et retours d’expérience.

(Cette approche mêle pratique et transmission : elle abaisse les barrières techniques tout en favorisant une culture commune de la sobriété.)

3. Problématiques et enjeux actuels

Deux grands défis ressortent de son témoignage :

- Réindustrialisation et formation : la France manque de techniciens qualifiés. Il faut remettre la technique au cœur de l’éducation, valoriser les savoir-faire manuels comme la soudure, la maintenance ou la réparation.

- Diffusion et standardisation de la connaissance : la documentation low-tech est encore trop éparse. Emmanuel insiste sur la nécessité de créer des standards de documentation pour faciliter la recherche et la transmission d’informations fiables.

4. Freins identifiés

Deux obstacles majeurs ressortent :

- Les politiques publiques, souvent déconnectées des réalités de terrain, notamment dans la réforme des filières techniques et professionnelles.

- La méconnaissance du corps enseignant technique sur la question de la réindustrialisation et des besoins concrets en compétences manuelles.

5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses

| Hypothèse | Observation | Validation |

| H1 : l’image de la low-tech est un frein | La perception “retour en arrière” persiste, freinée par les logiques institutionnelles et politiques. | Validée |

| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Documentation éparse, besoin de standards pour rendre la connaissance accessible et fiable. | Validée / précisée |

| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Nécessité de changer de vocabulaire selon les audiences et de créer des lieux d’expérimentation. | Validée |

| H4 : apprentissage long / progressif | La montée en compétence nécessite des lieux de pratique et de partage (tiers-lieux, ateliers). | Validée |

Conclusion

L’entretien avec Emmanuel Dubreuil. replace la low-tech dans une dynamique à la fois philosophique et industrielle. Au-delà de la fabrication d’objets, il s’agit de refaire société autour de la technique : redonner sens au geste, structurer la transmission, et créer des outils de documentation communs. Sa vision montre que l’avenir du low-tech ne repose pas seulement sur l’invention, mais sur la formation, la mesure et la mutualisation.

d. Thomas Rivière

Contexte

La rencontre avec Thomas Rivière, membre actif du Low-Tech Lab Brest, s’est déroulée lors de la journée portes ouvertes du 27 septembre 2025. L’objectif était de découvrir les activités de l’association, ses projets et sa démarche autour des technologies sobres et accessibles, ainsi que d’identifier des pistes pour un futur projet étudiant intégrant une dimension low-tech et connectée.

1. Présentation du Low-Tech Lab

L’association rassemble une communauté de profils variés : principalement des passionnés de bricolage et des personnes intéressées par la démarche low-tech. Elle fonctionne essentiellement grâce à des bénévoles, qui assurent les permanences et animent les ateliers. Chaque année, les membres définissent collectivement les projets à réaliser. Le Lab met également à disposition des machines et propose des ateliers d’initiation pour apprendre à les utiliser.

2. Réalisations observées

Les prototypes présentés lors de la visite illustrent la diversité et la concrétisation du low-tech :

- Séchoir solaire : permet de sécher les aliments grâce à l’énergie solaire ;

- Éoliennes : une petite, capable de recharger un téléphone et une plus grande, alimentant des batteries ;

- Fours solaires : plusieurs modèles atteignant des températures élevées ;

- Marmite norvégienne : dispositif de cuisson lente, économe en énergie ;

- Douche économe : réduit la consommation d’eau.

Ces objets incarnent la philosophie du Lab : des solutions réalisables à la maison, sobres, reproductibles et ouvertes.

3. Vers des projets low-tech connectés

L’équipe du Lab a également partagé plusieurs idées de projets pouvant intégrer une dimension numérique. Deux projets phares ont été présentés :

- Hébergement solaire du site web : le site serait hébergé sur une carte électronique photovoltaïque, alimentée par batterie. Il ne serait accessible que lorsque la charge énergétique le permet, incarnant ainsi la dépendance directe à l’environnement.

- Capteurs pour la documentation collaborative : conception d’objets connectés intégrables aux prototypes (low-tech) afin de mesurer leurs performances (température, rendement, efficacité énergétique). Les données seraient alors publiées sur un site commun et chaque contributeur disposerait d’un accès pour ajouter ses résultats, permettant ainsi de comparer plusieurs versions d’un même objet (marmite norvégienne, four solaire, douche économe, etc.). Cette logique vise à professionnaliser et fiabiliser la documentation des réalisations low-tech.

4. Ressources et accompagnement

Le Lab met à disposition un wiki très complet [5], recensant les projets documentés.

Les particuliers ou étudiants peuvent :

- Reproduire des objets au sein du fablab avec l’aide des bénévoles ;

- Contacter l’association (bonjour@lowtechlabbrest.org) pour être intégrés au serveur Discord et échanger directement avec la communauté.

5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses

| Hypothèse | Observation | Validation |

| H1 : l’image de la low-tech est un frein | L’association attire surtout des passionnés ; la démarche peut paraître “niche” ou réservée aux initiés. | Validée / nuancée |

| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Documentation riche mais exigeante, le wiki suppose déjà des compétences de base. | Validée |

| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les ateliers nécessitent un accompagnement selon le niveau des participants | Validée |

| H4 : apprentissage long / progressif | Les participants apprennent par essais-erreurs → la montée en compétence requiert du temps et de la pratique. | Validée |

Conclusion

Cette immersion au Low-Tech Lab Brest révèle la vitalité d’une communauté expérimentale, où la sobriété technologique s’enrichit d’une culture du partage. Entre bricolage collaboratif et documentation numérique, le Lab démontre que la low-tech n’est pas un retour en arrière, mais un espace d’innovation ouverte. Son principal défi : rendre ces savoirs accessibles à des publics plus variés, sans perdre la rigueur et l’esprit collectif qui font sa force.

e. Tom Le Bihan et Gwen Martin

Contexte

Tom Le Bihan (docteur en biophysique) et Gwen Martin (docteur en hyperfréquence) sont aujourd’hui fab managers et chercheurs au sein de l’UBO Open Factory, laboratoire d’innovation et fablab universitaire de Brest. Ils ont tous deux fait leur thèse à l’UBO. Leur structure accueille des publics très divers : étudiants, enseignants-chercheurs, entrepreneurs et particuliers. L’Open Factory constitue ainsi un espace-pont entre innovation technique, intelligence collective et formation à la créativité. Elle soutient des projets extrêmement variés : de la découpe laser pour les prototypes à la gestion de projets internationaux d’innovation. Pour cela, leur FabLab pratique et forme à la méthode du “double diamant”, qui permet d’apprendre à reformuler un besoin avant de concevoir la solution.

2. Leur vision de la low-tech

Même si l’Open Factory n’est pas, à proprement parler, un fablab low-tech, Tom et Gwen partagent une sensibilité forte pour la sobriété de conception. Gwen cite Antoine de Saint-Exupéry : « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. »[6]

Pour eux, la low-tech consiste à simplifier intelligemment, à revenir à l’essentiel des fonctions, et à favoriser une vision systémique :

« Dans la high-tech, chaque partie d’un projet est développée par des spécialistes différents ; la low-tech permet à une seule personne de concevoir l’objet de A à Z. »

Cette autonomie technique rend la démarche à la fois plus concrète et plus formatrice.

3. Atouts et freins, et leviers de démocratisation

- Atouts : visibilité immédiate du produit fini, compréhension globale du processus de fabrication, sentiment d’autonomie.

- Freins : résistance au changement et vision de “retour en arrière” avec la low-tech, doublées d’une inertie structurelle dans une économie tournée vers le high-tech.

Pour démocratiser la démarche low-tech, les deux chercheurs considèrent les fablabs comme des leviers essentiels :

- formation à la gestion de projet avec un fort accent sur la créativité et l’idéation (méthode du double diamant),

- modules de formation low-tech (en cours de développement) ouverts à tout public : étudiants, entrepreneurs ou citoyens,

- accompagnement des porteurs de projets sobres, qu’ils soient scientifiques ou professionnels.

4. Applications et projets évoqués

Leur champ d’action dépasse la sphère académique. Gwen travaille par exemple avec des éleveurs laitiers sur des dispositifs de traite low-tech :

- simplification du matériel sous contrainte de normes,

- adaptation des équipements pour permettre la réparation et la maintenance locale,

- réflexion sur les modes de production : passage à une monotraite, réduction du soja importé, baisse des coûts et du temps de travail.

Ces projets témoignent d’une application directe de la frugalité technique dans des secteurs professionnels contraints. Gwen souligne un enjeu clé : la conformité aux normes industrielles. Les objets low-tech restent soumis aux mêmes réglementations que leurs équivalents conventionnels, mais leur simplicité permet paradoxalement de réduire le nombre de normes applicables. Par exemple, si un dispositif traditionnel intègre de l’électricité et doit respecter les normes électriques, sa version low-tech simplifiée, conçue sans électricité, échappera naturellement à ces contraintes normatives. Cette simplification facilite également la maintenance locale : chaque chef d’entreprise peut assumer la responsabilité des réparations effectuées sur son matériel, la low-tech impliquant ici un retour à la maîtrise de l’outil.

5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses

| Hypothèse | Observation | Validation |

| H1 : l’image de la low-tech est un frein | La low-tech est souvent perçue comme un “retour en arrière” : la résistance culturelle demeure forte. | Validée |

| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Peu abordée ; non pertinente ici (focus sur perception et formation). | NA |

| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Nuancée : création de modules de formation ouverts à tous ; adaptation déjà en cours. | Précisée |

| H4 : apprentissage long ? | Validée : l’apprentissage est certes long, mais se concrétise rapidement en réalisations tangibles. | Précisée / Validée |

Conclusion

L’entretien avec Tom Le Bihan et Gwen Martin illustre une vision ouverte et systémique de la low-tech. En redonnant à chaque individu la capacité de concevoir et de réparer, ces fab managers montrent que la simplicité peut devenir un levier d’innovation. Leur démarche, à la croisée de la formation et de la recherche, souligne une conviction : la low-tech n’est pas un retour en arrière, mais un retour au sens.

5. Conclusion partielle – Enseignements de l’enquête terrain

L’ensemble des entretiens menés permet de confirmer que la diffusion du low-tech n’est pas freinée par un manque total d’intérêt, mais par un intérêt fragile et inégalement réparti, qui se heurte à des freins structurels et culturels, qu’ils soient économiques, sociaux ou techniques. Ce constat rejoint celui établi dans notre état de l’art : la démarche low-tech attire, mais reste encore difficile à s’approprier.

Les médiateurs interrogés, enseignants, fab managers, chercheurs, convergent vers un même constat : la démarche low-tech reste perçue comme exigeante tant sur le plan du temps que des compétences. Elle souffre d’une documentation morcelée, dont la qualité et la profondeur varient d’un projet à l’autre ; les tutoriels disponibles sont parfois trop sommaires, parfois trop techniques, et rarement pensés pour être réutilisés ou comparés. Cette hétérogénéité limite sa diffusion auprès d’un public non initié.

Sur le plan analytique :

- H1 est validée : l’image de la low-tech, associée au “bricolage du dimanche”, freine son appropriation.

- H2 est confirmée : la documentation existe, mais elle est trop éparse et parfois trop technique pour les novices, ou au contraire trop simplifiée pour les plus expérimentés. Elle reste donc mal adaptée à la diversité des profils.

- H3 est partiellement validée : l’adaptation aux publics reste difficile, même si des lieux comme l’UBO Open Factory, le Low-Tech Lab de Brest ou certains enseignants parviennent à la rendre plus accessible.

- H4 est nuancée : l’apprentissage prend du temps, mais la pratique directe et la réalisation complète d’un objet peuvent compenser cette lenteur par une compréhension plus solide. De plus, la pratique directe et la répétition font gagner en aisance, la simplicité venant avec l’habitude.

En somme, le problème ne réside pas dans le manque de ressources, mais dans la manière de les présenter et de les contextualiser. Les médiateurs ont besoin d’outils simples et souples, capables de trier, d’adapter et de mettre en valeur les savoirs existants.)

Ces constats nous ont conduits à faire évoluer notre solution initiale. Plutôt qu’une application de reconnaissance d’objets, notre projet se réoriente vers un site web collaboratif et modulaire, développé avec un client réel, permettant la génération automatique de tutoriels contextualisés.

Cette évolution répond directement aux besoins exprimés par les acteurs rencontrés : une documentation plus rigoureuse (Claire Morvan), des standards de partage (Emmanuel Dubreuil), une documentation collaborative (Thomas Rivière) et des formations ouvertes à tous (Tom Le Bihan & Gwen Martin).

Cette conclusion partielle ouvre la voie à une conception plus centrée sur l’usage, là où la médiation devient la clé. Pour comprendre à qui s’adresse vraiment cette solution, nous avons ainsi cherché à incarner nos utilisateurs à travers trois profils types.

PARTIE 2 : Personas

Introduction

À partir des données recueillies lors de l’enquête terrain, nous avons identifié deux profils types incarnant les utilisateurs cibles de notre projet :

- les médiateurs, comme les Fab Managers, qui diffusent la démarche low-tech et cherchent à la fois à gagner du temps et à rendre leurs ateliers plus accessibles

- les novices curieux, désireux de se lancer dans des projets sobres mais freinés par le manque de confiance et/ou de ressources accessibles (souvent perdus face à une abondance de ressources peu hiérarchisées ou trop spécialisées)

- les enseignants, qui puisent dans la plateforme pour trouver des projets pédagogiques adaptables à leurs contraintes de classe et transmettre une culture technique low-tech à leurs élèves

Ces personas, construits à partir des entretiens et des observations, nous permettent d’incarner les besoins, les attentes et les contraintes de notre solution.

Les Personas

Conclusion finale – Vers une solution collaborative

L’enquête terrain et la construction des personas confirment que la clé de la diffusion du low-tech réside dans la médiation. Pour les fab managers et enseignants comme Aude et Ethan, ainsi que pour les débutants tels que Daniel, il ne s’agit pas seulement d’apprendre à fabriquer, mais de trouver les bons points d’entrée : des ressources fiables, attractives et contextualisées qui répondent aux besoins spécifiques de transmission, d’autonomisation ou d’inspiration pédagogique.

Le projet Maker Lens devient ainsi un site web intuitif et modulaire conçu pour :

- générer des tutoriels personnalisés selon le profil et le besoin des utilisateurs ;

- agréger et valoriser les ressources existantes issues des wikis et des fablabs ;

- favoriser la collaboration entre écoles, associations et communautés ;

- et rendre la documentation plus vivante, mesurable et partagée.

Cette orientation répond aux attentes exprimées sur le terrain : professionnaliser la documentation tout en conservant l’esprit frugal et ouvert du mouvement. Elle ouvre la voie à une phase de conception, en partenariat avec un client réel, afin de tester les parcours utilisateurs et valider la pertinence des fonctionnalités proposées.

En redonnant aux médiateurs les moyens d’agir et aux citoyens les moyens de comprendre, Maker Lens entend contribuer à la démocratisation d’une culture du “faire simple”, une culture à la fois technologique, pédagogique et humaine.

PARTIE 3 : Annexes

Acronymes

UBO : Université Bretagne Ouest

NA : non abordé.e.s

Bibliographie

- [1] Fondation Explore | fonds-explore.org

- [2] Low-Tech Lab, « Actualités / Blog », ? | lowtechlab.org

- [3] Low-Tech Lab, « Archipel des communautés low-tech » | lowtechlab.org

- [4] Audrey Tanguy, Valérie Laforest, Les frontières du Low-tech : principes-clés identifiés dans la littérature. [Rapport de recherche] PRC20.1 – L1.1, Mines Saint-Etienne. 2021, 21p. | hal.cnrs.fr

- [5] Low-Tech Lab, « Wiki » | lowtechlab.org

- [6] Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Editions Gallimard, février 1939.

F.O.C.U.S – Enquête terrain, données recueillies et Persona

ENQUETE TERRAIN, DONNEES RECUEILLIES ET PERSONA DU PROJET : F.O.C.U.S.

par LACOTTE Axel, GILLET Lucie, PETIT Gaëtan, Xiaoyu LIU et Gaspard CHEVALIER.

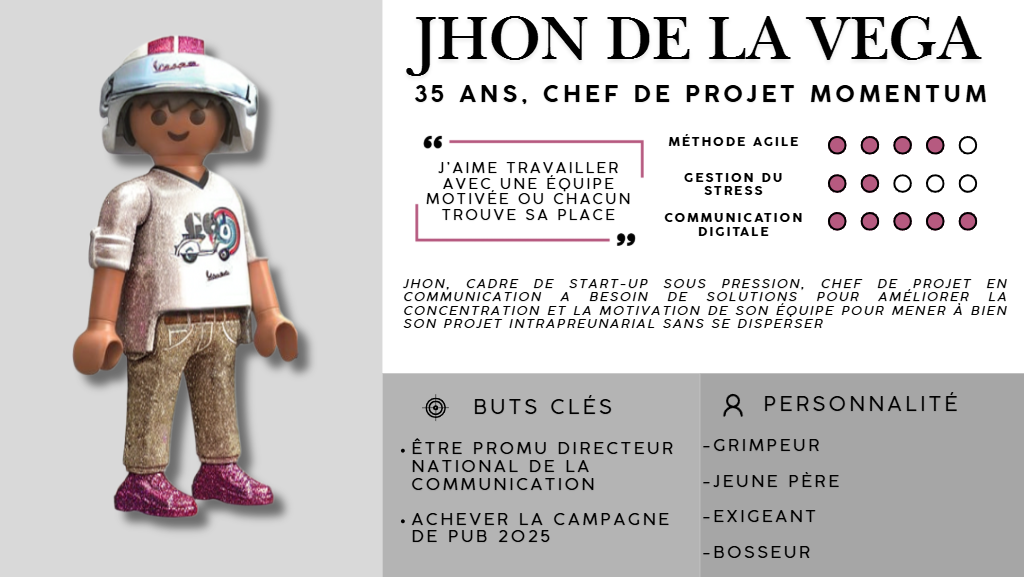

Dans le cadre de notre recherche de problématique, nous nous sommes dirigés vers le milieu professionnel et plus précisément au niveau de la concentration des personne faisant partie d’un groupe ayant un projet en commun

Rappel de la problématique : comment améliorer la motivation des salariés dans le cadre de projets collaboratifs ?

Hypothèses : suite à la redirection de notre projet, nos hypothèses ont évolué dans le même sens que notre nouvelle problématique suite à l’état de l’art. S’en est suivi des entretiens pour les vérifier.

Hypothèse 1 : L’environnement de travail est le facteur le plus important sur les performances du salarié;

Hypothèse 2 : Des salariés motivés par ce qu’ils font travaillent mieux

Hypothèse 3 : Afficher la progression augmente la motivation

Hypothèse 4: Le travail en équipe dans un espace de travail dédié permet d’être plus concentrée que le télétravail.

RECHERCHE DE TERRAIN :

Afin d’approfondir nos recherches, nous avons contacté diverses personnes, qui seront anonymisées dans cet article, afin d’orienter et de développer plus précisément nos pistes vers une problématique présente dans le milieu professionnel et de la concentration.

Dans un premier temps, nous avons rencontré en visioconférence : Christine, 60 ans, qui est manager dans une grande entreprise gérée par l’Etat.

Lors de l’interview de Christine, elle nous a parlé du passage durant le COVID-19 de multiples sociétés comme la sienne en télétravail. Ce qui est resté comme tel même après la pandémie, pour des questions de logistiques et de pratique.

Elle nous a fait remonté en particulier le côté “génération-dépendant”, en mettant en valeur le fait que l’implication au télétravail des employés dépend de la manière dont ils ont été habitués à travailler et s’ils sont facilement déconcentrés à la maison.

Grâce à cet entretien nous avons compris qu’après la pandémie, la manière de travailler des gens avait drastiquement changé. Menant à dans certains cas une baisse de motivation et d’implication de salariés, en particulier durant les travaux de groupe au vu de la baisse de gens travaillant présentiel. Ce qui nous a fait avancer à propos de notre problématique de l’impact d’un manque d’implication au sein d’un groupe de travail.

Dans un deuxième temps, nous avons rencontré : Poline, 22 ans, qui est formatrice au sein d’une petite association

Lors de l’interview de Poline, elle nous a parlé des formations qu’elle effectuait dans le cadre de son poste au sein d’une association. Nous lui avons demandé dans quelles situations les gens qui participaient à ses formations étaient plus ou moins concentrés.

Ce qui en ait ressorti principalement est que ce qui va principalement joué pour garder attentif un groupe de personne lors de grosses formations qui requiert d’être concentré est le fait qu’il ait choisi d’être présent ou non (formation obligatoire ≠ pas obligatoire), donc de la volonté des personnes.

Également est principalement remonté, la manière dont est construite la formation, si c’est actif ou passif. Les personnes ont tendance à vite lâcher lorsqu’ils ne sont pas stimulés par une formation active.

Grâce à cet entretien, nous avons compris que la manière d’amener les gens à être concentrés est d’abord de les stimuler et de les motiver en présentant une formation de manière ludique et entraînante. Ce qui nous a fait avancer à propos de notre problématique de l’importance d’une bonne adhérence à un projet lors d’un travail de groupe.

Dans un troisième temps, nous avons rencontré Alban, 40 ans, qui est enseignant-chercheur dans les risques psychosociaux au travail.

Lors de l’interview de d’Alban nous avons évoqué notre avancement sur notre recherche documentaire et notre parti pris pour améliorer la concentration en augmentant la motivation des équipes.

Alban nous apporte son aide car il a de l’expérience sur les sujets de motivation au travail et a une vision plus large de la culture d’entreprise et nous a permis de voir comment s’intègre notre projet dans la culture d’une entreprise.

Ce qui est ressorti principalement c’est qu’avec notre projet nous pouvons agir sur deux formes de motivations.

D’une part la motivation intrinsèque, en jouant sur l’idée de progression sur des tâches en temps réel on crée une forme de stimulation liée à la tâche (exemple du time-timer).

D’autre part on peut jouer sur la motivation extrinsèque :

- L’accomplissement de tâches permet de dépasser des jalons associés à des primes, des avantages des récompenses.

- La valorisation aux yeux des autres membres de l’équipe, le travail étant collaboratif, l’accomplissement des tâches bénéficie à tout le groupe. La visualisation de son impact au profit du groupe améliore l’intégration des employés.

Nous avons également discuté des limites de ce projet:

- La motivation est pluri-factorielle, notre outil ne peut pas agir sur les leviers principaux de motivation: le sens du projet global de l’équipe et la rémunération fixe.

- Notre outil va être intégré dans une entreprise ayant déjà sa culture propre. Bien que nous ayons pensé notre projet avec des récompenses et un système de valorisation des collaborateurs, il peut être détourné comme un outil de contraintes et de mise sous pression des collaborateurs.

Dans un quatrième temps, nous avons rencontré Michelle, 50 ans, qui est cheffe de projet dans l’aérospatial français. Pendant l’entretien, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de ses équipes et à ses méthodes de gestion de projet.

Elle nous a révélé que dû à des contraintes des investisseurs (publics), de sécurité et d’échelle des projets, les projets sont gérés par cycles en V (réflexion totale en amont et validation des étapes).

Il existe une dynamique d’équipe au sein des différents services (ici : robotique et électronique) même si elle reconnaît que certains ingénieurs ont des difficultés à travailler en équipe efficacement. Elle pense que ces ingénieurs sont déjà motivés par ce qu’ils font mais que dans son cas, notre solution lui servirait plutôt à intégrer les travailleurs isolés dans l’équipe. Elle reste donc enthousiaste vis-à-vis de notre solution.

Dans un dernier temps, nous avons rencontré Orianne, 24 ans, qui est responsable d’un magasin drive d’une grande chaîne de magasins. Nous avons abordé sa relation avec ses équipes, leurs motivations et ce qu’elle pensait du travail d’équipe dans son entrepôt.

Ce qui est ressorti de cet entretien, c’est que dans son métier, ses équipes ne sont pas motivées par les tâches à faire. Ces tâches sont principalement de la manutention où un appareil au poignet indique à tout moment ce qu’il faut faire (transporter des articles d’un point A à un point B principalement). Pour elle, la seule motivation de ses équipes, c’est le salaire.

Nous pouvons aussi ajouter que les salariés sont supposés travailler en équipe, mais que c’est uniquement la machine au poignet qui crée du lien entre eux. Ce ne sont pas des individus qui travaillent en équipe par eux-mêmes et donc notre solution semble d’autant moins adaptée à cet environnement.

Ce que l’on peut retenir d’important dans ces différents entretiens menés:

L’arrivée du télétravail change la relation avec le reste de l’équipe et avec l’espace de travail. Le travail doit de plus en plus être effectué en autonomie. L’espace commun de travail ne disparaît pas mais on doit composer avec l’absence physique d’un certain nombre de collaborateurs. L’esprit d’équipe, le sens du collectif est plus difficile à créer dans ce contexte où il y a moins de présence physique.

Notre projet doit prendre en compte ces réalités, il doit permettre de mieux rendre compte de l’aspect collectif du travail, c’est également un repère stable dans l’espace de travail grâce à sa dimension matérielle.

Nous avons compris qu’il fallait laisser la possibilité de s’intéresser au sujet quand les personnes le désirent, selon leur propre chef et ne pas leur infliger une certaine pression lors d’un suivi de leur travail de trop près ou de les mettre en compétition.

PERSONAS

Nous avons décidé de créer 2 fiches personas, un employé et un chef de projet.

Concernant l’employé, nous avons conçu un personnage en quête d’excellence, responsable et sociable. Il aime le travail d’équipe et aspire à être reconnu pour son travail. Cependant, il a des difficultés à maintenir sa concentration dans l’open space. Carlos ne manque pas de motivation intrinsèque ; c’est plutôt l’environnement ou les outils de management qui ne parviennent pas à canaliser son énergie et à lui montrer l’impact de son travail.

Concernant le chef de projet, nous avons décidé de créer un personnage motivé, ambitieux et compassionnel. Dans le cadre de sa recherche de solution pour motiver son équipe autour d’un projet qui lui tient énormément à cœur : le projet d’une vie. Il sait que son équipe est compétente et enjouée concernant ce dernier, seulement, elle n’est pas très motivée et à du mal à trouver une bonne dynamique.

Breizh4line – Retour enquête terrain

I) De la salinisation à la consommation dans les foyers : déroulement de la recherche terrain et de notre pivot

- La salinisation, notre sujet de base

Notre réflexion s’est initialement portée sur la salinisation des eaux douces, un phénomène qui menace la qualité et la disponibilité de la ressource. Ce problème, directement lié aux activités humaines (pompages excessifs, urbanisation, pratiques agricoles) et accentué par le changement climatique (sécheresses, montée du niveau de la mer), représente un risque silencieux mais préoccupant pour l’approvisionnement en eau potable. Nous avons effectué une enquête terrain auprès de chercheurs, d’associations et d’entreprises. La plupart de nos contacts proviennent du réseau de l’école ou bien de connaissances. Nous avons également contacté via mails et téléphone les différents acteurs afin de convenir d’un rendez-vous, en présentiel ou en visioconférence.

Très vite, nos recherches et nos échanges avec différents acteurs nous ont amenés à élargir notre approche au-delà de la salinisation. C’est la question de la quantité et de la qualité des eaux douces dans leur ensemble (acidification, pollutions diffuses, contamination chimique ou organique) qui doivent être interrogées.

Notre problématique était : Comment limiter les effets de la salinisation des eaux douces en Bretagne ?

Nos hypothèses :

- Hypothèse 1 : Les activités humaines (pompages excessifs, urbanisation, agriculture intensive) accélèrent la salinisation des nappes côtières et la dégradation de la qualité de l’eau douce

- Hypothèse 2 : La Bretagne, du fait de sa dépendance à l’eau de surface (80 %), est plus vulnérable que d’autres régions françaises.

- Hypothèse 3 : Il n’existe pas tant de solutions techniques pour contrer la salinisation mais plutôt des solutions de monitoring afin de tracker

Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:

Cartographie des acteurs salinisation

Image 1 : Cartographie des acteurs de la salinisation

Liste anonymisée des acteurs interviewés :

| Nom | Catégorie d’acteur | Profil |

| Mr Rivière | Chercheur – Association | Professeur (mathématiques et électronique), membre d’une association sur les rivières, chercheur au pôle Observation Signal et Environnement |

| Mr Robot | Chercheur | Professeur et chercheur en robotique marine, se concentre sur les karst |

| Mr Opotable | Entreprise | Directeur de l’innovation et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale |

| Mme Trèsmart | Startup – Chercheur | Hydrogéologue et ingénieure mécanique |

a) Mr Rivière

Profil : professeur à l’IMT Atlantique dans le Département Mathematical and Electrical Engineering. Il fait parti de l’association La Maison de la Rivière et de la Biodiversité, permettant de découvrir « en immersion » les écosystèmes aquatiques du Finistère. Il fait également parti du pôle Observations Signal & Environnement au Lab-sticc dans la télédétection océanique (images satellitaires), le monitoring de l’environnement marin (images aériennes, données GNSS, ARGOS, AIS, etc.) et sous-marin (acoustique passive, images vidéo sous-marines).

Verbatim : “Le problème n’est pas seulement technique. Tant qu’on pompera trop, le problème sera toujours le même. Ce qu’il faut, c’est un réel changement au niveau des modèles agricoles et politiques.”

Résumé de l’échange : Mr Rivière possède une double casquette (scientifique et associative) qui lui donne une vision globale de la qualité des eaux, de la rivière jusqu’à la mer.

Il décrit les problèmes multiples qui affectent les eaux douces en Bretagne : acidification liée à l’agriculture intensive et à l’industrie chimique, pollution par les nitrates et phosphates, prolifération d’algues vertes. Les données de l’IUEM (rapport envoyé) confirment une persistance de ces polluants dans le temps. L’eau du robinet provient principalement de l’Élorn et de l’Aulne, mais environ 20 % des ressources viennent des nappes phréatiques, déjà fragilisées par les intrants agricoles.

Côté solutions, il existe déjà des solutions, cependant il pense que c’est via un changement de modèle agricole, davantage tourné vers le bio, la réduction de la taille des exploitations et une régulation de l’usage des sols que de vrais changements apparaîtront.

Mr Rivière travaille dans une association, notamment sur la prévention pour reconnecter les enfants de la ville à la nature. En effet, des espèces de poissons sont directement impactées par la qualité des eaux (ex : saumon, truite de mer, anguilles…). Et les poissons plus adaptés à des eaux chaudes vont prendre le dessus.

Concernant son travail au Lab-Sticc, il se concentre sur les environnements marins, notamment sur la diminution de la circulation dans l’océan atlantique (Gulf Stream). Il rappelle qu’avec la fonte des glaces c’est la superficie de la Bretagne qui disparaît tous les 5 ans.

Enseignements :

- Des solutions techniques existent déjà, le problème est bien plus politique. Ce sont les systèmes et modèles politiques et agricoles qu’il faut revoir afin de diminuer l’impact environnemental.

- Il y a un grand travail de prévention de la population, de la jeunesse sur les sujets de l’eau. Il y a aussi beaucoup de méconnaissances sur la salinisation des eaux mais également sur toutes les questions autour du cycle de l’eau.

b) Mr Robot

Profil : professeur et chercheur au Lab-sticc, il est spécialisé en robotique marine et karstique, il a notamment travaillé sur la mise en œuvre de systèmes de communication à l’aide de capteurs (sonars) pour un robot mobile sous-marin. Son but est d’explorer et mesurer les réseaux souterrains (karsts, grottes, nappes).

Verbatim : “Ce n’est pas qu’un problème du Sud : ça existe aussi en Bretagne. Et une fois que l’eau salée s’installe dans une nappe, elle ne repart plus.”

Résumé de l’échange : Mr Robot travaille sur des robots autonomes destinés à explorer les réseaux karstiques, des réservoirs d’eau douce souterraine. Ces zones sont souvent invisibles, inaccessibles et pourtant cruciales car elles alimentent des ressources en eau douce destinées à la population mondiale.

Il explique que ces systèmes sont vulnérables aux phénomènes de pompage excessif, notamment dans les zones côtières. Lorsqu’on extrait trop d’eau, la pression diminue, et l’eau salée s’infiltre dans les nappes (le biseau salé). Il cite le cas des sources du Lez (près de Montpellier), où la surexploitation provoque régulièrement des remontées d’eau de mer dans les forages.

Les zones karstiques sont très poreuses et laissent aussi remonter d’autres types de polluants : microplastiques, pesticides anciens, métabolites (résidus chimiques transformés par l’environnement), voire molécules médicamenteuses (paracétamol). Ces traces se retrouvent jusqu’au fond des grottes, parfois à des profondeurs censées être “protégées”.

Mr Robot insiste que la solution s’appuie sur des outils de mesure et de modélisation précis. Cela passe par le développement de capteurs CTD (température, conductivité, densité) pour repérer les intrusions salines, une mesure du pH, un prélèvement de sédiments et d’eau pour évaluer la pollution. De leur côté, ils travaillent également sur la détection d’ADN environnemental permettant de suivre l’évolution des milieux et même d’identifier les espèces présentes historiquement.

Au-delà de l’aspect scientifique, il pointe les enjeux politiques et économiques. En effet, les désalinisateurs existent, mais ils sont coûteux et énergivores. La Bretagne est, de plus, très calcaire et possède beaucoup de granite. Elle n’a donc pas la capacité de stockage suffisante pour multiplier les pompages. Mr Robot insiste donc pour une meilleure planification hydrologique afin d’organiser les captages de manière durable. Les robots et capteurs ne sont que des outils : le cœur du problème reste la gestion collective et la sobriété hydrique.

Enseignements :

- Nous ne connaissions absolument pas l’existence des karst, qui est pourtant une source d’eau douce souterraine non-négligeable. Cependant nous confirmons l’hypothèse 3 concernant les solutions de monitoring pour l’analyse des données.

- Des solutions techniques existent déjà, notamment des désalinisateurs très coûteux et énergivores. Cela pourrait être intéressant, si ce n’est compliqué, de les rendre low-tech.

- L’accent est porté, encore une fois, sur le changement de modèle politique et économique afin de réellement faire bouger les choses, plutôt que des solutions techniques qui sont déjà sur le marché.

c) Mr Opotable

Profil : directeur de l’innovation et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale dans l’entreprise Eau du Ponant. Il s’occupe du “petit cycle de l’eau”, c’est à dire : la gestion publique de l’eau potable, la collecte et le transfert des eaux usées et enfin la gestion des eaux pluviales et incendie.

Verbatim : “Beaucoup d’industriels ne sont pas conscients que les stations d’épuration traitent très bien les eaux usées domestiques mais ne sont pas conçues pour éliminer les particules industrielles.”

Résumé de l’échange : Eau du Ponant assure le traitement et la distribution de l’eau potable, la collecte des eaux usées, leur épuration et leur retour dans le grand cycle de l’eau. L’entreprise est engagée sur les sujets d’innovation, de durabilité et d’expérimentation, notamment en matière de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et de solutions écologiques (myco-restauration, capteurs de suivi, etc.).

L’échange avec Mr Opotable a permis de dresser un panorama sur 2 enjeux : la quantité et la qualité.

- Enjeux de quantité

Le Finistère fait face à des épisodes récurrents de sécheresse. La région, principalement granitique, dispose de très peu de nappes phréatiques, ce qui rend la ressource vulnérable : l’ensemble des acteurs (agriculteurs, industriels, collectivités) puisent dans les mêmes réserves. Il y a une baisse constante des volumes disponibles et cela soulève la question cruciale du partage et de l’économie de la ressource.

Mr Opotable insiste sur la nécessité de mieux mesurer la consommation, notamment dans le secteur agricole où les forages ne sont pas systématiquement équipés de compteurs. Le manque de données fiables empêche une gouvernance efficace de la ressource et complique la modélisation hydrologique du territoire.

- Enjeux de qualité

Des progrès notables ont été réalisés grâce au travail conjoint avec le monde agricole : certaines rivières comme l’Orne affichent aujourd’hui une concentration en nitrates de 23 mg/L, contre 50 mg/L auparavant. Cependant, les pesticides, métabolites et micropolluants issus des activités agricoles et industrielles demeurent présents dans l’eau, avec des effets à long terme encore mal connus.

Les stations d’épuration actuelles traitent principalement la pollution organique par voie biologique, sans éliminer les micropolluants (résidus médicamenteux, hormones, polluants éternels tels que les PFAS). D’où la volonté d’Eau du Ponant de traiter les pollutions à la source, en identifiant et responsabilisant les producteurs de rejets.

Enseignements :

- La gestion de l’eau est avant tout une question de gouvernance, principalement dans le monde agricole, il y a un réel sujet qui empêche une vision correcte de la ressource.

- Les nappes karstiques sont des milieux très vulnérables, elles sont polluées en profondeur. Les impacts sont lents, invisibles et quasi irréversibles.

d) Mme Trèsmart

Profil : hydrogéologue, ingénieure mécanique de formation et entrepreneuse. Elle possède une startup avec un concept de bateau qui récolte la houle des vagues pour créer de l’énergie renouvelable et ainsi alimenter les centrales pas loin du bord de la mer. Elle a étudié la qualité et la variabilité des eaux selon son origine (souterraine, de surface, de pluie…)

Verbatim : “On parle de techniques de désalinisation, mais l’eau douce, ce n’est pas juste de l’eau sans sel. C’est un équilibre chimique fragile.”

Résumé de l’échange : Mme Trèsmart aborde cet entretien sous un angle plus écologique et social que purement technique. Ce fut l’entretien de transition entre notre premier sujet et notre sujet actuel.

L’eau potable n’est pour rappel pas simplement de l’eau douce, elle contient des minéraux et doit être équilibrée chimiquement. “Dessaler” ne suffit donc pas : il faut reminéraliser et stabiliser l’eau pour la rendre buvable et compatible avec les réseaux.

Elle souligne les différences régionales : certaines zones disposent de nappes souterraines importantes (notamment calcaires), d’autres, comme la Bretagne, reposent surtout sur des eaux de surface et de pluie, donc plus vulnérables aux pollutions agricoles (nitrates, phosphates, pesticides).

Elle insiste sur la politisation de l’eau : la gestion des zones humides, les bassines de stockage, l’irrigation agricole ou encore les conflits d’usage entre agriculteurs, collectivités et citoyens. Selon elle, les solutions techniques existent (filtration, mycorestauration, réutilisation des eaux usées, désalinisation solaire) mais elles ne suffisent pas : le vrai changement doit venir d’une meilleure gouvernance, d’une culture du partage et de la sobriété.

Finalement, elle évoque la perception citoyenne. En effet, la méfiance envers l’eau du robinet peut être forte, pourtant, elle rappelle que l’eau du robinet est beaucoup plus contrôlée que celle en bouteille. L’éducation à ces enjeux est donc essentielle pour éviter une perte de confiance dans le service public.

Enseignements :

- Le traitement chimique pour obtenir une eau potable est extrêmement compliqué à atteindre, ce n’est pas qu’une question de sel.

- Il y a un problème de connaissance et de confiance, en effet le rapport à l’eau (eau en bouteille vs du robinet) peut traduire un besoin de changer les habitudes et les consciences.

- Il y a des solutions techniques (désalinisation, filtration, mycorestauration) mais le frein est plutôt lié à la volonté collective et l’Etat. C’est un problème de société, pas seulement environnemental.

Au fil de nos recherches et de nos enquêtes terrain, il est devenu évident que le verrou principal n’est pas uniquement la salinisation ou les intrusions d’eau de mer, mais la manière dont les usagers consomment l’eau. En effet, nous avons relevé un consensus entre les interview : une solution purement technique, n’est pas viable mais elle réside dans un changement des modèles économiques, agricoles et des habitudes de consommation. Nous nous sommes d’abord interrogés sur la pertinence de cibler les agriculteurs ou les usagers. Pour les agriculteurs, des solutions techniques existent déjà, notamment grâce à des capteurs afin d’optimiser la qualité de l’eau ainsi que sa consommation. Cependant, c’est surtout le modèle agricole lui-même qui doit évoluer, ce qui rend le champ d’action limité dans ce secteur car très politisé. C’est pourquoi nous avons choisi de réorienter notre réflexion vers les usagers. La gestion individuelle de la consommation domestique d’eau représente un réel problème, à la fois économique et énergétique. En d’autres termes, sensibiliser à la quantité et au bon usage de l’eau domestique s’avère être un levier fondamental pour atténuer la pression sur les ressources et changer le récit du “manque d’eau”.

2) Pivot du projet, en route vers la consommation de l’eau potable chez les usagers

Notre prise de recul nous a permis de pivoter vers un problème plus connu mais pourtant toujours aussi présent : la consommation d’eau dans les foyers.

Notre problématique : Comment réduire la consommation excessive d’eau dans les foyers ?

Nos hypothèses qui ont été le fil conducteur de nos interview :

- Hypothèse 1 : Les foyers n’ont pas conscience (ou une méconnaissance) de leur consommation détaillée d’eau utilisée lors de leurs gestes quotidiens

- Hypothèse 2 : Les utilisateurs seraient plus motivés à réduire leur consommation s’ils pouvaient visualiser en temps réel l’impact financier de leur usage

- Hypothèse 3 : Les propriétaires de plusieurs logements (bailleurs, résidences, colocations…) souhaitent suivre et comparer les consommations d’eau afin de détecter un quelconque problème ou surconsommation.

- Hypothèse 4 : L’adoption d’un capteur dépend de sa facilité d’installation et d’usage.

Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:

Cartographie des acteurs eau potable

Image 2 : Cartographie des acteurs concernant l’eau potable

Liste anonymisée des acteurs interviewés :

| Nom | Catégorie d’acteur | Profil |