INTRODUCTION

L’érosion du littoral est un phénomène naturel accentué par le réchauffement climatique. Elle modifie les paysages, menace les habitations et oblige les communes à repenser leur aménagement.

Dans ce travail, nous avons cherché à comprendre comment ce phénomène est perçu et géré à différents niveaux. Nous avons mené une enquête de terrain à travers des entretiens avec des chercheurs, des acteurs publics et des habitants directement concernés. Ces échanges nous ont permis de comparer les points de vue, d’observer les écarts entre les discours institutionnels et les réalités locales, et de mieux saisir les limites des solutions actuelles.

La première partie de notre blog présente la synthèse de ces entretiens et les principaux enseignements tirés. La seconde partie traduit ces informations sous la forme de profils types d’habitants (ou personas), qui illustrent différentes manières de vivre et de réagir face à l’érosion du trait de côte.

I. Synthèse de l’enquête terrain

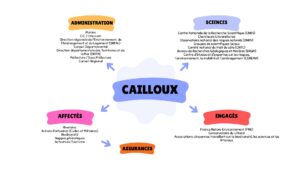

A. Rappel des hypothèses et de la cartographie des acteurs

Hypothèse 1 : L’érosion côtière est vue comme un problème majeur, mais elle reste gérée localement, ce qui rend les actions peu coordonnées entre elles.

Hypothèse 2 : L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion s’explique moins par les solutions techniques elles-mêmes que par un manque de communication et de coordination entre les acteurs concernés.

Hypothèse 3 : La sensibilisation et la participation citoyenne constituent un levier décisif pour une gestion durable et acceptée des zones côtières.

Hypothèse 4 : Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion montre que l’incertitude scientifique complexifie la prise de décision publique.

Face à l’accélération perçue de l’érosion côtière, les politiques d’aménagement actuelles montrent leurs limites. Comment renforcer l’efficacité de la réponse collective à ce phénomène, notamment par une meilleure information, coordination et sensibilisation des acteurs locaux ?

- Liste anonymisée des personnes rencontrées

| Pseudo | Poste | Caractéristique | Verbatims |

| Mme SOUD-UNE | Chercheuse à l’IUEM | Rigoureuse et amicale | “On parle toujours de recul du littoral, mais c’est la vision humaine qui recule, pas la mer qui avance.” |

| Mme GRANITE |

Cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM* Finistère |

Dynamique, volontaire et engagée sur le sujet | “Rien ne sera fait tant que l’érosion du trait de côte ne sera pas perçue comme un risque” |

| M. GALECTRICIEN | Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané | En retrait et fataliste | “Il n’existe aucune solution, il faut seulement laisser faire.” |

| Gérard, Aline et Thierry | Habitants de Treffiagat | Sentiment commun d’injustice et d’impuissances, ils se sentent livrés à eux-mêmes. | “déchirement” ; “Tout a été essayé, rien ne fonctionne” |

* Direction Départementale des Territoires et de la Mer

C. Synthèse des informations clés récoltées lors des entretiens

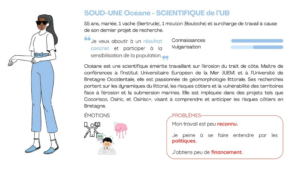

a. Mme SOUD-UNE, chercheuse à l’IUEM

L’entretien avec Mme SOUD-UNE, permet de mieux comprendre les mécanismes naturels et humains à l’origine de l’érosion côtière ainsi que les difficultés liées à sa gestion. Son approche met en évidence la nécessité d’adopter une vision à long terme, souvent incompatible avec les logiques politiques actuelles.

Premièrement, elle nous a défini l’origine et les mécanismes de l’érosion côtière. Celui-ci n’est pas un phénomène récent : le littoral est par nature instable et en constante évolution. Depuis 20 000 ans, le niveau marin a connu une hausse de près de 100 mètres, à des rythmes variables. Cette instabilité résulte de cycles climatiques longs, liés à la position de la Terre et aux alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. L’érosion du trait de côte correspond à un remodelage permanent, plutôt qu’à un simple recul linéaire.

Les matériaux constituant les plages proviennent d’anciens dépôts, désormais épuisés, car les cours d’eau bretons ne sont plus capables d’en fournir de nouveaux. De plus, les activités humaines ont aggravé la pénurie de sédiments disponibles. Un exemple est le prélèvement de sable et de galets pour la construction du Mur de l’Atlantique ou la reconstruction d’après-guerre en France.

La distinction entre la part naturelle et la part humaine dans l’érosion est floue. Les aménagements construits pour protéger certaines zones (digues, enrochements) ont souvent des effets négatifs ailleurs, en déplaçant l’érosion. Les solutions techniques locales ne font donc que déplacer le problème plutôt que de le résoudre.

Les élus, soumis à des mandats courts, privilégient souvent des réponses immédiates au détriment d’une stratégie durable. La loi Climat et Résilience constitue une avancée, car elle oblige désormais à réfléchir à l’horizon 2050, mais les obstacles juridiques, sociaux et politiques rendent la mise en œuvre des politiques de désurbanisation extrêmement longue (environ dix ans entre la décision et l’application effective).

Selon Mme SOUD-UNE, la solution la plus durable consiste à désurbaniser le littoral et à laisser la nature agir. Cependant, cela pose de nombreux défis économiques et sociaux. Certaines expériences en cours explorent des formes d’aménagements flottants (en Chine, à Ningbo, ou encore à Amsterdam), voire des projets d’infrastructures adaptatives comme à Venise.

Des exemples concrets, tels que le port d’Ouessant, montrent l’ampleur des adaptations nécessaires : surélévation des quais, réorganisation des bâtiments pour placer les réseaux et bureaux en hauteur, et utilisation des rez-de-chaussée uniquement pour le passage. Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience progressive, notamment chez les gestionnaires portuaires et militaires, mais encore inégale parmi les usagers et les habitants.

L’entretien avec Mme SOUD-UNE confirme que l’érosion est un enjeu sociétal majeur (hypothèse 1) et qu’elle est influencée par le climat, même si la part humaine est difficile à isoler (hypothèse 2). Les politiques d’aménagement peuvent limiter localement les effets, mais elles déplacent souvent le problème (hypothèse 3) et restent globalement insuffisantes face au remodelage naturel du littoral (hypothèse 4).

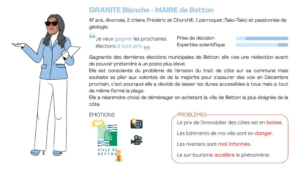

b. Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM (Direction Départementale des Territoire et de la Mer) Finistère

L’entretien avec Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM, met en évidence plusieurs aspects essentiels de la problématique de l’érosion du trait de côte. Elle rappelle d’abord l’ampleur d’un phénomène qui est prononcé dans plusieurs zones comme le Finistère notamment à Treffiagat et Kerlouan mais qui ne se limite pas qu’à ce seul cadre local. A Treffiagat particulièrement, de multiples solutions testées ont échoué, au point que les autorités ont finalement abandonné la recherche de solution. Cette impuissance souligne la difficulté de mettre fin à ce phénomène qui reste naturel et qui, juridiquement, n’est pas reconnu comme un risque mais seulement comme un aléa. « L’érosion du trait de côte n’est pas légalement perçue comme un risque, mais plutôt comme un aléa », précise-t-elle, ce qui entretient une certaine confusion dans l’action publique. Cependant d’énormes moyens financiers ont été utilisés par l’Etat pour protéger les populations tout en étant le plus juste possible. En effet, nos interlocuteurs affirment que trois millions d’euros ont déjà été dépensés pour racheter 3 maisons menacées dans le sud-ouest du Finistère afin de les détruire et quatre autres doivent suivre cette procédure.

Face à cette situation, des initiatives innovantes émergent, comme l’application mobile CoastApp, permettant aux citoyens de documenter l’évolution du littoral par des photos et de partager ces informations.

Les informations recueillies lors de l’interview imposent plusieurs constats : l’érosion concerne une large partie du territoire et mobilise des dépenses publiques considérables. Aussi, les stratégies actuelles ne peuvent stopper le phénomène, elles peuvent juste en atténuer et endiguer les effets. Ainsi, une collaboration renforcée entre les différents acteurs et engagés doit être privilégiée.

Cet entretien confirme certaines de nos hypothèses, notamment sur l’ampleur du phénomène et l’efficacité des solutions mises en place. Cependant, il nous apporte un nouvel éclairage : la priorité n’est pas seulement technique ou financière, elle est aussi pédagogique et participative. Et ce volet, qui n’est pas très mis en avant, peut être très efficace.

c. M. GALECTRICIEN, Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané

Lors de cet entretien, M. GALECTRICIEN nous a renseigné sur les problématiques d’érosion rencontrées sur la commune de Locmaria-Plouzané. Deux principaux projets ont été menés : un premier projet portant sur l’érosion des dunes et un second sur l’enrochement d’une zone supportant une route.

La lutte contre l’érosion d’une dune est à l’initiative d’un citoyen, ancien chercheur, qui a signalé le problème et proposé une solution. Elle a été mise en place après l’accord de la DDTM et semble fonctionner. La solution choisie est le renforcement d’un cordon dunaire, avec une protection de la zone afin d’éviter le piétinement, ainsi que la végétalisation de la dune.

Le second projet a été mis en place car une route côtière était sur le point de s’effondrer à cause de l’érosion. Un enrochement a été choisi dans cette situation car une installation résistante à l’érosion et à la charge était indispensable. L’enrochement, mis en place il y a 3 ans, a permis de combler le trou creusé par la mer, et aucune conséquence liée à cette infrastructure n’est à déplorer. Elle est donc adaptée au lieu et à la situation.

- GALECTRICIEN a appuyé sur le fait que ces solutions n’étaient que temporaires, puisqu’il n’existe aucune solution viable pour lutter contre l’érosion, il faut seulement laisser la nature faire. Ces installations permettent uniquement de gagner du temps et de ralentir l’érosion, mais à terme, les zones côtières disparaîtront.

Cet entretien met en lumière l’impossibilité de lutter contre ce phénomène, et ce, malgré l’adoption de politiques d’aménagement et de gestion durable. De plus, il identifie les riverains comme des acteurs à part entière, qui peuvent, eux aussi, être à l’initiative de projets et d’actions sur l’érosion côtière.

d. Passants Treffiagat

Pour compléter notre enquête, nous avons échangé avec plusieurs habitants de Tréffiagat, commune du Finistère particulièrement exposée à l’érosion du trait de côte. Depuis le début de l’année, sept maisons sont en cours de rachat par la communauté de communes en vue de leur destruction. Ces terrains sont classés comme sujets à la submersion et non à l’érosion, distinction importante : selon les habitants, d’autres maisons du quartier, menacées par l’érosion, ne seront pas concernées par les rachats. Certains propriétaires risquent donc de devoir quitter leur logement sans indemnisation.

L’objectif de ces entretiens était de recueillir les observations et ressentis des habitants face aux changements visibles du littoral et aux risques pour leur cadre de vie. Ces témoignages offrent un éclairage concret sur la perception locale de l’érosion et complètent les données techniques par des récits de terrain.

Carte Google Maps – Tréffiagat

Gérard

Gérard est né à Tréffiagat et y est revenu dans les années 1980 pour sa retraite. Il se souvient qu’à sa naissance, la mer se trouvait à cent mètres plus loin qu’aujourd’hui. Depuis, même la dune et le lac ont reculé. Selon lui, les différents dispositifs de protection mis en place, comme les brise-lames en bois, n’ont eu aucun effet. “Tout a été essayé, rien ne fonctionne”, résume-t-il.

Il évoque également la relation entre les habitants et la mairie, qu’il juge prudente, voire un peu passive : “Ils font le dos rond.” La municipalité avait annoncé la future démolition de certaines maisons il y a déjà une dizaine d’années, et même si la question reste une préoccupation locale importante, peu de progrès concrets lui semblent avoir été réalisés.

Il souligne que le sujet de l’érosion n’est réellement discuté que depuis une vingtaine d’années, alors que les habitations aujourd’hui menacées sont relativement récentes. Concernant les permis de destruction, il parle d’un “déchirement” pour les propriétaires, un moment chargé d’émotion et difficile à accepter. Son discours reste marqué par une forme de fatalisme : selon lui, aucune solution, pas même naturelle, ne semble capable d’enrayer le phénomène.

Permis de démolir – Tréffiagat

Aline

Aline a acheté sa maison à Treffiagat en 1987. Celle-ci avait été construite à l’origine vers 1870 par des pêcheurs. Elle se souvient qu’à son arrivée, il n’y avait pas encore de dune devant les habitations. Pour autant, les aménagements étaient plus nombreux : un chemin permettait d’accéder au lac.

Elle évoque certaines inégalités dans la gestion des permis de construire : selon elle, des habitants situés plus à l’arrière ont construit alors qu’elle-même n’y a pas été autorisée, estimant que certaines constructions récentes se sont faites “dans l’illégalité”.

D’après Aline, l’urbanisation s’est faite “un peu n’importe comment”. Elle remarque toutefois que les maisons du XIXe siècle, construites sur la roche, semblent mieux protégées face à l’érosion, ce qu’elle trouve surprenant.

Deux habitations, des résidences secondaires, ont déjà été détruites, et deux autres doivent l’être prochainement, cette fois des résidences principales appartenant à des personnes âgées de 85 et 92 ans, ce qui rend la situation particulièrement difficile. En complément, Aline évoque le cas des deux maisons déjà détruites. Les propriétaires ayant acheté des maisons autour de 400 000 €, on pu les revendre à la communauté de communes aux alentours de 350 000 €, preuve selon elle d’une perte de valeur et d’un marché instable.

Enrochement plage – Tréffiagat

Thierry

Thierry a acheté sa maison à Treffiagat il y a trois ans. Sa propriété est directement concernée par l’érosion du trait de côte, et la partie basse de son terrain est inondable. Il explique qu’il n’avait pas été informé de la situation au moment de l’achat : le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) est sorti en juillet, alors qu’il avait signé l’acte en mai, auprès d’un notaire qui ne l’avait pas averti des risques liés à l’érosion.

Grâce à lui, nous apprenons que la mairie ne joue qu’un rôle limité dans la gestion du problème, désormais prise en charge par la communauté de communes. Il participe à des réunions de “collectifs” d’habitants, initialement réservées aux quinze maisons directement menacées, mais auxquelles participent désormais aussi des riverains plus éloignés, inquiets de la progression du phénomène. Il juge cependant ces réunions peu claires : les échanges sont très techniques et manquent de pédagogie. Les habitants, dit-il, ont surtout eu l’impression d’être mis devant le fait accompli, les premières décisions ayant été prises “en douce”. Il reconnaît toutefois qu’aujourd’hui, la communication est un peu plus transparente.

Thierry décrit les différents aménagements réalisés le long du littoral : à l’ouest, un enrochement en granit datant d’une trentaine d’années, mis en place progressivement jusqu’à la limite du sable ; à l’est, un enrochement “provisoire” posé directement sur le sable, qui n’a tenu que trois mois. La communauté de communes refuse désormais de poursuivre les enrochements, préférant “laisser faire la mer” et envisage même de retirer certaines protections existantes.

Un projet de digue est prévu à l’est et à l’ouest, pour un coût estimé à 55 millions d’euros, mais il ne protégera pas les quinze maisons les plus exposées. Les autorités prévoient d’acheter les sept maisons vouées à la destruction pour un montant global de trois millions d’euros, celles-ci étant assurées pour le risque de submersion. Thierry, dont la maison n’entre pas dans ce cadre, ne bénéficiera d’aucune indemnisation. Il se dit inquiet, désarmé et abandonné face à la situation.

Conclusion

Ces témoignages montrent à quel point les habitants de Tréffiagat vivent différemment la question de l’érosion, mais partagent le même sentiment d’injustice et d’impuissance. Entre décisions administratives floues, manque d’information et solutions limitées, beaucoup se sentent livrés à eux-mêmes face à l’avancée de la mer. Le phénomène, longtemps abstrait, touche désormais leur quotidien et remet en cause la stabilité même de leur lieu de vie.

D. Conclusion partielle

Les entretiens menés avec les acteurs institutionnels et locaux confirment que l’érosion côtière dépasse largement la simple question physique du recul du trait de côte. Elle s’impose comme un enjeu sociétal global, reconnu par tous, mais traité de manière encore fragmentée.

Hypothèse 1

L’érosion est perçue comme un phénomène mondial, mais sa gestion reste locale.

Mme GRANITE (DDTM) souligne que le phénomène excède le cadre communal, tandis que les témoignages des riverains de Treffiagat rappellent qu’il touche directement la vie quotidienne des habitants. Ce constat valide l’hypothèse 1 : l’érosion est bien considérée comme un enjeu global, mais les réponses demeurent dispersées, dépendantes des moyens et priorités de chaque territoire. Ce décalage d’échelle fragilise la cohérence d’ensemble des politiques mises en œuvre.

Les solutions techniques observées (enrochements, renforcement des dunes, protection des routes menacées) illustrent les efforts déployés pour limiter les effets de l’érosion.

Hypothèse 2

L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion tient moins à la nature des solutions techniques qu’à un manque d’information et de coordination entre acteurs.

- GALECTRICIEN rappelle que ces mesures ne font que « gagner du temps ». Les habitants partagent ce constat d’inefficacité, souvent associé à un manque d’explication sur les choix réalisés. Les communes agissent fréquemment isolément, sans vision commune, et les habitants se sentent rarement pleinement associés aux décisions. Ainsi, cette hypothèse est confirmée : le problème est moins technique que organisationnel. La communication, la transparence et la gouvernance partagée apparaissent comme des conditions essentielles d’une réponse durable.

Concernant le rôle du changement climatique, les entretiens ont mis en évidence des perceptions divergentes.

Hypothèse 4

Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion complexifie la prise de décision publique.

Si plusieurs interlocuteurs évoquent une aggravation visible du phénomène, aucun ne s’aventure à en attribuer la cause directe au réchauffement climatique. Les travaux de Duperret (2022) rappellent d’ailleurs qu’il n’existe pas encore de consensus scientifique sur ce lien. Cette incertitude alimente une tension : la population perçoit une urgence alors que les institutions, faute de certitudes, restent prudentes. La prise de décision publique se trouve ainsi fragilisée, faute de socle scientifique unanimement reconnu.

Au fil des échanges, un constat revient : la sensibilisation et la participation citoyenne sont perçues comme des leviers incontournables.

Hypothèse 3

L’implication des habitants et des acteurs locaux constitue un levier décisif pour une gestion durable et acceptée du littoral.

Les initiatives comme CoastApp illustrent ce potentiel. Elles montrent que lorsque les citoyens participent à l’observation et à la collecte de données, ils s’approprient davantage les enjeux et soutiennent les politiques locales. Pourtant, ces démarches restent marginales et sous-valorisées, faute d’un accompagnement institutionnel fort. L’hypothèse 3 est donc pleinement confirmée : la réussite de la gestion côtière passe par la construction d’une culture commune du risque et une implication active des populations.

Ces constats conduisent à redéfinir la question initiale. Ce travail n’a pas seulement révélé la gravité du phénomène d’érosion, mais surtout les limites des réponses actuelles et la nécessité de repenser notre rapport au littoral. La question centrale devient alors : comment informer, coordonner et mobiliser les parties prenantes autour d’une gestion durable du trait de côte ?

La désurbanisation progressive des zones les plus vulnérables, souvent évoquée comme la seule solution réellement efficace, ne pourra être envisagée qu’à travers une acceptation sociale construite collectivement.

En définitive, l’ensemble des hypothèses converge vers une même idée : la lutte contre l’érosion n’est pas qu’une affaire de géologie ou d’ingénierie, mais avant tout de gouvernance collective et de transformation culturelle. Le littoral ne se protège pas contre la mer, il apprend à vivre avec elle, par la connaissance, la coopération et la responsabilité partagée.

II. Persona

Nous avons cherché à répondre à cette problématique en élaborant trois profils types d’habitants. Cette démarche vise à traduire et synthétiser les données recueillies lors de la préparation de l’état de l’art, mais surtout au cours du travail de terrain. Ces profils d’utilisateurs, ou personas, permettent de représenter de manière concrète les différentes situations, perceptions et attitudes face à l’érosion du trait de côte. Nous présentons ainsi : Blanche GRANITE, Pierre RIVEROCH et Océane SOUD-UNE.

https://www.canva.com/design/DAG0jR8hWyk/09HQzMbzIX6PZUyarER9WQ/edit