- F.O.C.U.S : Etat De L’Art

- F.O.C.U.S – Enquête terrain, données recueillies et Persona

- F.O.C.U.S : Solution technique

ETAT DE L’ART DU PROJET : F.O.C.U.S.

par LACOTTE Axel, GILLET Lucie, PETIT Gaëtan, Xiaoyu LIU et Gaspard CHEVALIER.

PROBLÈME INITIAL

La concentration est l’action de faire porter toute son attention sur un même objet. Nous pensons que la concentration est la clé d’un travail de groupe efficace et productif. Ainsi notre groupe va se pencher ce semestre sur la problématique suivante : Comment améliorer la concentration des travailleurs dans un espace de travail collaboratif ? Cette problématique s’inscrit dans plusieurs environnements possibles :

- Des classes d’élèves où le professeur fait son cours

- Des équipes de sportifs entraînées par un coach

- Des bureaux ouverts où les salariés travaillent ensembles, dirigés par un manager

Plusieurs facteurs hypothétiques pourraient expliquer un manque de concentration, et ils se distinguent en plusieurs catégories :

- LES FACTEURS EXTERNES

-

- Le bruit nous semble être la cause principale de la perte de concentration

- La lumière / luminosité de l’espace de travail

- Les collègues/camarades nous interrompent

- La qualité de l’air

- Ergonomie de l’espace de travail

- LES FACTEURS INTERNES

-

- L’état de fatigue, alimentation, la santé physique

- La motivation à faire réaliser tâche, le niveau de stress, la santé mentale

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La concentration (ou capacité d’attention soutenue) est un facteur clé de la performance cognitive (1) . Lorsqu’elle fait défaut, le résultat est une perte de productivité significative le cerveau subit des “ switch costs” (coûts de changement de tâche). Chaque fois qu’on abandonne un travail pour en commencer un autre, même brièvement, il faut un temps non négligeable pour se recentrer.

Cette dynamique est confirmée dans une étude (2) menée auprès de développeurs logiciels, qui montre que les interruptions répétées, y compris celles provoquées par nous-mêmes, réduisent la performance, car le cerveau doit constamment rediriger ses ressources cognitives vers la nouvelle tâche.

De plus, les recherches sur le “media multitasking” (3) (utiliser plusieurs médias en même temps) révèlent qu’il nuit à la mémoire de travail, à la compréhension de texte et à la capacité de rappel, ce qui finit par impacter négativement la qualité et la rapidité d’exécution des tâches académiques.

Enfin, des études (4) montrent que dans les environnements ouverts (du type open-space), où les distractions externes sont nombreuses, les salariés dont les tâches exigent une forte concentration sont ceux qui voient le plus leur performance diminuer et leur niveau de stress monter.

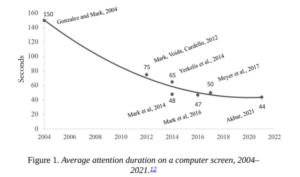

Aujourd’hui, nous constatons que la capacité de concentration est en baisse et que c’est un problème de société qui tend à s’amplifier à l’avenir, comme le montre cette étude réalisée en 2023.(5)

Comme nous le pensions, différents facteurs jouent sur la concentration :

FACTEURS EXTERNES :

- Le bruit

Le bruit constitue l’un des facteurs environnementaux les plus influents sur la concentration (6). Dans un milieu professionnel, scolaire ou même domestique, une exposition prolongée à des sons parasites — conversations, notifications, circulation, machines — perturbe la capacité du cerveau à maintenir une attention soutenue. Les études en ergonomie et en psychologie cognitive (7) montrent que le bruit augmente la charge mentale, ralentit le traitement de l’information et favorise la fatigue attentionnelle, en particulier dans les espaces ouverts où le contrôle de l’environnement sonore est limité .

Pour y remédier, plusieurs solutions existent : l’aménagement acoustique des locaux (panneaux absorbants, cloisons, revêtements anti-bruit), la création de zones calmes ou de “bubbles” de concentration, l’utilisation de casques antibruit ou de sons neutres comme le bruit blanc, ainsi que la mise en place de politiques de travail hybrides favorisant des temps de travail au calme. Ces dispositifs permettent de restaurer un environnement propice à la concentration et à la performance cognitive.

- La luminosité

La luminosité joue un rôle essentiel dans la concentration et la performance cognitive. Une lumière insuffisante ou inadaptée fatigue les yeux, altère la vigilance et réduit la capacité d’attention, tandis qu’un éclairage trop intense ou mal orienté peut provoquer de l’inconfort visuel et des maux de tête. Dans les environnements professionnels et scolaires, la qualité de la lumière influence directement la productivité, l’humeur et le niveau d’engagement. Les recherches en ergonomie et en neuropsychologie (8) ont montré que la lumière naturelle améliore la régulation du rythme circadien, favorisant ainsi l’éveil et la concentration, tandis qu’un éclairage artificiel mal calibré (notamment à lumière froide ou clignotante) peut induire une baisse de performance.

Pour optimiser ces effets, plusieurs solutions existent : maximiser l’accès à la lumière naturelle, utiliser des luminaires à intensité et température de couleur réglables, adapter la disposition des postes de travail pour éviter les reflets, et intégrer des pauses visuelles régulières pour limiter la fatigue oculaire. Ces aménagements contribuent à créer un environnement visuel équilibré, propice à la concentration et au bien-être.

- La présence humaine

La présence humaine dans un environnement de travail ou d’étude influence fortement la concentration, tant de manière positive que négative. Travailler entouré d’autres personnes peut stimuler la motivation, favoriser la coopération et renforcer le sentiment d’appartenance, mais cela peut aussi générer des distractions sociales, du bruit conversationnel et une surveillance implicite qui réduisent l’attention soutenue. Les recherches en psychologie du travail et en neurosciences sociales (7) montrent que la simple présence d’autrui active certaines zones cérébrales liées à la vigilance et à l’autorégulation, ce qui peut détourner une partie des ressources cognitives nécessaires à la tâche en cours. Dans les open spaces, cette co-présence constante augmente la charge mentale et le risque d’interruptions involontaires.

Pour limiter ces effets, plusieurs solutions existent : instaurer des zones de travail individuelles ou silencieuses, favoriser le télétravail partiel, définir des moments collectifs distincts des périodes de concentration, ou encore aménager des espaces modulables selon les besoins (travail collaboratif contre travail focalisé). Ces approches permettent de concilier la dimension sociale du travail avec la préservation d’un environnement propice à la concentration.

- La qualité de l’air

La qualité de l’air influence directement les capacités de concentration, la vigilance et les performances cognitives. Un air vicié, mal ventilé ou chargé en dioxyde de carbone (CO₂) réduit l’oxygénation du cerveau, provoquant fatigue, somnolence et baisse de l’attention. Des études en ergonomie et en santé environnementale (8) ont montré qu’un taux de CO₂ supérieur à 1000 ppm entraîne une diminution mesurable des fonctions exécutives, telles que la prise de décision et la mémoire de travail. Dans les bureaux et les salles de classe mal ventilés, ces effets s’accumulent au fil de la journée, altérant la productivité et la capacité de travail

Pour améliorer la qualité de l’air, plusieurs solutions existent : assurer une ventilation naturelle ou mécanique efficace, installer des capteurs de CO₂ pour surveiller les niveaux en temps réel, introduire des plantes dépolluantes, limiter les sources de polluants intérieurs (produits chimiques, mobilier non certifié), et prévoir des pauses régulières à l’extérieur. En maintenant un air sain et bien renouvelé, on favorise un environnement plus énergisant, propice à la concentration et au bien-être mental.

- Ergonomie de l’espace de travail

L’ergonomie de l’espace de travail joue un rôle déterminant dans la capacité de concentration et la performance cognitive. Un poste mal adapté — siège inconfortable, bureau trop haut ou trop bas, position de l’écran inappropriée — peut provoquer des tensions musculaires, des douleurs chroniques et de la fatigue physique, qui détournent l’attention de la tâche principale. De plus, un environnement encombré ou mal organisé augmente les distractions visuelles et réduit l’efficacité dans la gestion des documents et outils nécessaires au travail. Les recherches en ergonomie et psychologie du travail (9) montrent que des postes bien conçus, adaptés à la morphologie de l’utilisateur et favorisant une posture confortable, améliorent la vigilance, diminuent le stress physique et mental, et permettent de maintenir l’attention sur des périodes plus longues.

Pour optimiser l’ergonomie, plusieurs solutions existent : utiliser un mobilier réglable en hauteur, positionner les écrans à la bonne distance et hauteur, organiser l’espace de manière fonctionnelle, favoriser la lumière naturelle et limiter les sources de distraction visuelle, et encourager les pauses actives pour réduire la fatigue corporelle. Ces mesures contribuent à créer un environnement de travail propice à la concentration et au bien-être global des salariés.

FACTEURS INTERNES :

- La santé physique

- L’état de fatigue

L’état de fatigue constitue un facteur majeur affectant la concentration et les performances cognitives. Une fatigue physique ou mentale réduit la vigilance, ralentit le traitement de l’information et accroît les erreurs, rendant plus difficile le maintien d’une attention soutenue sur des tâches prolongées. Les recherches en neuropsychologie et en chronobiologie (10) montrent que le manque de sommeil, les horaires de travail décalés ou l’accumulation de tâches stressantes altèrent la mémoire de travail, la prise de décision et la capacité à se focaliser sur l’essentiel.

Pour limiter ces effets, plusieurs solutions existent : adopter des rythmes de sommeil réguliers et suffisants, inclure des pauses courtes et régulières au cours de la journée de travail, pratiquer des micro-siestes si possible, et gérer la charge de travail pour éviter la surcharge cognitive. Maintenir un état de vigilance optimal favorise ainsi une concentration plus stable, une meilleure productivité et un bien-être général amélioré.

- L’état d’alimentation

L’état d’alimentation a un impact direct sur la concentration et les performances cognitives. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucres rapides ou insuffisante en nutriments essentiels, peut provoquer des variations de la glycémie, entraînant fatigue, irritabilité et baisse d’attention. Les études en nutrition et neuroscience (11) montrent que le cerveau dépend d’un apport énergétique stable et de nutriments spécifiques (oméga‑3, vitamines, minéraux) pour maintenir la mémoire de travail, la vigilance et la capacité de résolution de problèmes.

Pour favoriser une concentration optimale, plusieurs solutions existent : prendre des repas équilibrés et réguliers, privilégier les aliments à index glycémique modéré, s’hydrater correctement tout au long de la journée, et éviter les excès de caféine ou de sucre qui peuvent provoquer des pics suivis de baisses d’énergie. Une alimentation adaptée permet ainsi de soutenir l’énergie mentale, la concentration et la productivité sur la durée.

- La santé mentale

- Le niveau de stress

Le niveau de stress constitue un facteur majeur pouvant altérer la concentration et les performances cognitives. Un stress modéré peut parfois stimuler la vigilance, mais un stress élevé ou chronique surcharge les ressources cognitives, réduit la mémoire de travail, augmente les distractions et favorise les erreurs. Les recherches en psychologie et neurosciences (12) montrent que le cortisol, hormone du stress, affecte le fonctionnement du cortex préfrontal, siège de la planification et de l’attention soutenue.

Pour limiter ces effets et préserver la concentration, plusieurs solutions existent : pratiquer des techniques de gestion du stress (respiration, méditation, mindfulness), organiser le travail en priorisant les tâches et en évitant la surcharge, aménager des pauses régulières pour se détendre, et maintenir un environnement de travail soutenant (clarté des objectifs, communication bienveillante). Une gestion efficace du stress permet ainsi de maintenir un niveau d’attention optimal et de préserver la performance cognitive sur la durée.

- Le niveau de motivation

Le niveau de motivation joue un rôle central dans la capacité à se concentrer et à maintenir l’attention sur une tâche. Une motivation élevée favorise l’engagement cognitif, la persévérance et la vigilance, tandis qu’une motivation faible entraîne procrastination, distraction et baisse de performance. Les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences motivationnelles (13) montrent que la dopamine, neurotransmetteur lié à la récompense, module la focalisation et la capacité à gérer des tâches exigeantes sur le plan cognitif.

Pour optimiser la concentration via la motivation, plusieurs solutions existent : fixer des objectifs clairs et atteignables, segmenter les tâches en étapes concrètes et valorisantes, offrir des feedbacks réguliers et positifs, et associer les tâches à des intérêts personnels ou professionnels. Maintenir un niveau de motivation suffisant permet ainsi d’améliorer la persistance attentionnelle et l’efficacité globale dans le travail ou l’apprentissage.

Nous nous appuyons aussi sur la théorie des deux facteurs de Herzberg (14) , qui distingue pour la motivation les facteurs extrinsèques (conditions de travail, salaire, sécurité, relations avec les collègues) et les facteurs intrinsèques (reconnaissance, responsabilités, accomplissement, autonomie).

L’idée est que si les facteurs extrinsèques agissent sur l’insatisfaction, les facteurs intrinsèques stimulent l’engagement et la concentration. Ainsi, en améliorant les conditions de travail tout en favorisant la reconnaissance, la responsabilité et l’autonomie, nous cherchons à créer un environnement propice à une concentration soutenue et à une performance optimale.

REFORMULATION DU PROBLÈME

Après avoir analysé les différents facteurs externes et internes influençant la concentration, nous avons choisi de nous focaliser sur l’aspect de la motivation, des facteurs intrinsèques. La motivation représente un levier clé pour améliorer durablement l’attention et l’engagement des individus dans leurs tâches. De plus, la majorité des résultats de nos recherches concernaient les environnements professionnels (bureaux partagés, open spaces, …) et c’est pourquoi nous refermons le cadre de notre étude à ce milieu. Ainsi, la problématique initiale à propos de la concentration devient : comment améliorer la motivation des salariés dans le cadre de projets collaboratifs ?

ANALYSE DES ENJEUX DU PROBLÈME

- Enjeu Politique

Nous assistons à la création de politiques publiques récentes (15) encourageant la médiation sociale et la prévention des risques psychosociaux, des leviers importants pour préserver la motivation en projets collaboratifs (réduction des conflits, meilleure écoute).

- Enjeu Économique

Des études (16) montrent que la rémunération reste un levier, mais les travaux sur la motivation indiquent que l’immense majorité des gains durables en motivation collaborative passent par l’autonomie, le sens et la reconnaissance, pas seulement par le salaire direct.

- Enjeu Social

Le sens du travail et de l’équilibre vie personnelle/professionnelle sont de plus en plus centraux en France. Les projets collaboratifs motivent davantage si le lien entre les tâches et l’objectif final est explicite et si le groupe a des bonnes bases de communications. (17)

- Enjeu Technologique

Les outils numériques (plateformes collaboratives, gestion de projet, espaces de co-création) peuvent accroître l’engagement si bien choisis, mais un usage inadapté (trop d’outils, mauvaise ergonomie) fragilise la motivation. De plus, le télétravail a modifié le rapport au groupe : bénéfices d’autonomie mais risques d’isolement et de perte d’interactions informelles. (18)

- Enjeu Écologique

Pour beaucoup de Français, l’alignement éthique/environnemental d’un projet favorise la motivation prosociale (envie de contribuer à quelque chose d’utile). Intégrer des objectifs RSE dans les projets peut donc renforcer la motivation.(19)

- Enjeu Légal

Les modalités de travail (télétravail, temps de réunion hors heures, temps de formation) doivent respecter le cadre légal. En effet, les manquements peuvent démotiver fortement les salariés (ressentiment, charge perçue). (20)

Notre problématique s’inscrit donc bien dans un environnement riche touchant plusieurs enjeux de société importants

BIBLIOGRAPHIE

- Bialowolski P, McNeely E, VanderWeele TJ, Weziak-Bialowolska D. Ill health and distraction at work: Costs and drivers for productivity loss. PLoS ONE. 31 mars 2020;15(3):e0230562.

- Abad ZSH, Karras O, Schneider K, Barker K, Bauer M. arXiv.org. 2018 [cité 12 oct 2025]. Task Interruption in Software Development Projects: What Makes some Interruptions More Disruptive than Others? Disponible sur: https://arxiv.org/abs/1805.05508v1

- May KE, Elder AD. Efficient, helpful, or distracting? A literature review of media multitasking in relation to academic performance. Int J Educ Technol High Educ. 27 févr 2018;15(1):13.

- Seddigh A, Berntson E, Bodin Danielson C, Westerlund H. Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance. J Environ Psychol. 1 juin 2014;38:167‑74.

- Have Attention Spans Been Declining? — LessWrong [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://www.lesswrong.com/posts/Pweg9xpKknkNwN8Fx/have-attention-spans-been-declining

- Fernández-Quezada D, Martínez-Fernández DE, Fuentes I, García-Estrada J, Luquin S. The Influence of Noise Exposure on Cognitive Function in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. NeuroSci. 4 mars 2025;6(1):22.

- Social-Facilitation-and-Impairment Effects: From Motivation to Cognition and the Social Brain – Clément Belletier, Alice Normand, Pascal Huguet, 2019 [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963721419829699

- Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance – PubMed [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23008272/

- Mottaghi Z, Halvani G, Jambarsang S, Mehrparvar AH. Effect of Ergonomic Intervention on Cognitive Function of Office Workers. Indian J Occup Environ Med. 2024;28(4):267‑71.

- Santisteban JA, Brown TG, Ouimet MC, Gruber R. Cumulative mild partial sleep deprivation negatively impacts working memory capacity but not sustained attention, response inhibition, or decision making: a randomized controlled trial. Sleep Health. févr 2019;5(1):101‑8.

- Cansino S, Torres-Trejo F, Estrada-Manilla C, Flores-Mendoza A, Ramírez-Pérez G, Ruiz-Velasco S. Nutrient effects on working memory across the adult lifespan. Nutr Neurosci. mai 2023;26(5):456‑69.

- Oei NYL, Everaerd WTAM, Elzinga BM, van Well S, Bermond B. Psychosocial stress impairs working memory at high loads: An association with cortisol levels and memory retrieval. Stress. 1 janv 2006;9(3):133‑41.

- Roffman JL, Tanner AS, Eryilmaz H, Rodriguez-Thompson A, Silverstein NJ, Ho NF, et al. Dopamine D1 signaling organizes network dynamics underlying working memory. Sci Adv. 3 juin 2016;2(6):e1501672.

- Angel V, Déprez GRM. XVIII. Frederick Herzberg. La théorie des deux facteurs, motivationnels et d’hygiène. In: Les grands auteurs en psychologie et le management [Internet]. EMS Éditions; 2024 [cité 12 oct 2025]. p. 291‑307. Disponible sur: https://shs.cairn.info/les-grands-auteurs-en-psychologie-et-le-management–9782376879954-page-291

- La médiation sociale se développe en entreprise : « on peut traiter plus vite les situations conflictuelles, avant qu’elles ne dégénèrent ». 7 mars 2025 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2025/03/07/la-mediation-sociale-se-developpe-en-entreprise-on-peut-traiter-plus-vite-les-situations-conflictuelles-avant-qu-elles-ne-degenerent_6576911_1698637.html

- (PDF) The impact of organizational culture on work performance: the mediating role of intrinsic motivation. ResearchGate [Internet]. 8 juin 2025 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/348781758_The_impact_of_organizational_culture_on_work_performance_the_mediating_role_of_intrinsic_motivation

- les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-enquete.pdf [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-enquete.pdf

- Le télétravail limite-t-il la créativité collective ? 12 nov 2024 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/11/12/le-teletravail-limite-t-il-la-creativite-collective_6389158_1698637.html

- Criscuolo C, Gal P, Leidecker T, Losma F, Nicoletti G. Aspirations et (dés-)engagements : les évolutions contemporaines du rapport au travail.pdf. Econ Stat Econ Stat. 26 juill 2023;(539):51‑72.

- Expression des salariés : un droit peu exploré mais propice à l’amélioration des conditions de travail. 20 mars 2024 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/03/20/expression-des-salaries-quarante-ans-apres-les-lois-auroux-un-sujet-inexplore-mais-toujours-d-actualite_6223014_1698637.html