- MAKER LENS – Etat de l’art

- MAKER LENS – Synthèse de l’enquête terrain et personas

- Maker Lens – Centraliser les Tutoriels Low-Tech

Maker Lens — État de l’art

Auteurs : Bérénice CARDOSO-FAUCHER, Pol TYMEN, Lucas REIS OLIVER, Divine BANON, Alex PEIRANO et Marc DUBOC — Contact : berenice.cardoso-faucher@imt-atlantique.net

1. Introduction

Près de neuf Français sur dix estiment que l’obsolescence programmée est une réalité, mais seuls 38 % déclarent faire réparer régulièrement leurs appareils électriques et électroniques lorsqu’ils tombent en panne [1]. Cette contradiction traduit un paradoxe central de notre société : d’un côté, une conscience grandissante des dérives de la consommation high-tech ; de l’autre, des pratiques quotidiennes encore ancrées dans le remplacement systématique.

Ce modèle a des conséquences lourdes : sur le plan environnemental, il génère une accumulation de déchets dangereux et un gaspillage de ressources rares ; sur le plan économique, il encourage une consommation à court terme ; et sur le plan social, il entraîne une perte progressive des savoir-faire liés à la réparation.

Face à ce constat, la démarche low-tech apparaît comme une alternative. Elle propose de concevoir des technologies utiles, accessibles et durables, centrées sur les besoins réels des utilisateurs, et non sur une logique d’innovation permanente. Encore peu connue du grand public, elle connaît néanmoins une structuration croissante : selon le Low-Tech Lab, plus de 800 projets low-tech étaient déjà recensés en 2024, allant d’outils simples pour la cuisson (marmite norvégienne, four solaire) à des dispositifs plus élaborés de gestion énergétique ou de mobilité [2].

Glossaire (acronymes)

- ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

- AREP : Architecture Recherche Engagement Post-carbone.

- RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

- CSRD : Corporate Sustainability Reporting Directive (directive européenne sur le reporting de durabilité).

- AGEC : Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (France, 2020).

- DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

2. Contexte

Origine et émergence du concept

Le concept de low-tech s’est véritablement formalisé dans les années 2010, en grande partie grâce aux travaux du Low-Tech Lab, association française fondée par Corentin de Châtelperron [3][4].

Celui-ci a largement contribué à populariser la démarche à travers son projet Nomade des Mers, un voilier transformé en laboratoire flottant parcourant le monde pour expérimenter et documenter des solutions low-tech adaptées aux besoins essentiels : cuisine, énergie, habitat, mobilité [5]. Son initiative a permis de rendre visible et concrète une philosophie qui, jusque-là, restait souvent cantonnée à des cercles d’ingénieurs, de bricoleurs ou de militants écologistes.

Cependant, les racines intellectuelles de la low-tech sont plus anciennes et remontent aux réflexions critiques sur la technologie des années 1970. Des penseurs comme Jacques Ellul, Ivan Illich ou encore André Gorz avaient déjà mis en garde contre une dépendance croissante aux technologies complexes, coûteuses et difficiles à maîtriser par l’utilisateur final [6][7][8]. Ellul parlait de “système technicien” auto-entretenu, Illich appelait à des “outils conviviaux” permettant l’autonomie des individus, tandis que Gorz insistait sur la nécessité de relier choix techniques et choix de société. Ces critiques ont ouvert la voie à une pensée technologique alternative, où la sobriété et l’appropriation par l’usager deviennent des critères fondamentaux.

Le terme low-tech, en tant que tel, apparaît dans la littérature scientifique et technique à partir des années 2000, principalement pour désigner des technologies simples, robustes, peu consommatrices en ressources et adaptées à des contextes contraints [9]. Son usage s’est progressivement consolidé en opposition explicite à high-tech, marquant ainsi une prise de distance avec l’idéologie dominante du progrès technologique illimité [9][10]. Pourtant, de nombreux acteurs, de la low-tech notamment (mais pas que), défendent une approche de complémentarité : la low-tech ne doit pas être opposée à la high-tech, mais envisagée comme une alliée possible dans la recherche d’un modèle technologique durable et équilibré [9][11].

Aujourd’hui, la démarche low-tech n’est plus portée uniquement par des individus isolés : elle s’appuie sur un réseau structuré de chercheurs, associations, fablabs et collectivités territoriales, qui cherchent à lui donner une véritable légitimité académique, politique et sociale [12]. Ce processus d’institutionnalisation témoigne de la montée en puissance du sujet dans le débat public, même si son intégration dans les politiques industrielles et économiques demeure encore limitée.

Démarche versus objets

Il convient de distinguer deux niveaux :

- la démarche low-tech, qui consiste à penser la conception sous l’angle de la sobriété, de la réparabilité, de l’appropriation par l’utilisateur et de la robustesse ;

- les objets low-tech, qui matérialisent cette démarche sous forme de solutions concrètes, reproductibles et adaptées à des besoins réels [13].

Cette distinction est essentielle car elle permet de comprendre que le low-tech ne se limite pas à des « bricolages », mais constitue un véritable paradigme de conception.

Le concept d’innovation frugale

La low-tech se rapproche de ce que l’on appelle l’innovation frugale, un concept notamment développé par l’ingénieur indien R. A. Mashelkar et popularisé par Navi Radjou [14]. Cette approche valorise la création de solutions simples, économiques et adaptées à des contextes de rareté des ressources. Si l’innovation frugale est souvent pensée pour des économies émergentes, la low-tech transpose ces principes aux pays industrialisés, en insistant sur la nécessité de sobriété volontaire et de réappropriation des technologies.

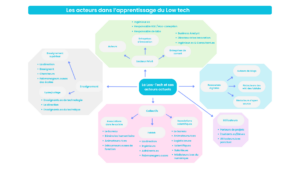

3. Parties prenantes

Les acteurs et médiateurs de la low-tech

La low-tech repose sur un écosystème d’acteurs variés dont les interactions favorisent la diffusion et la mise en œuvre concrète de la sobriété technologique. Ces acteurs, issus de milieux complémentaires, contribuent à la conception, à la transmission, à la démocratisation et à l’adoption des pratiques low-tech.

- Enseignement : enseignants, chercheurs et étudiants jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la culture low-tech. En intégrant des projets de conception durable, des ateliers de prototypage et des réflexions sur l’impact environnemental dans leurs cursus, ils préparent les futurs ingénieurs et citoyens à concevoir autrement. Les fablabs éducatifs et les écoles d’ingénieurs expérimentent également des projets concrets, reliant savoirs théoriques et pratiques responsables.

- Secteur privé : entreprises engagées dans la transition écologique — bureaux d’études, startups de réparation ou de réemploi — explorent de nouveaux modèles économiques basés sur la durabilité, la maintenance et la réparabilité. Les ingénieurs, consultants et responsables RSE adaptent les méthodes de production pour réduire les impacts environnementaux tout en répondant aux attentes sociétales et réglementaires.

- Collectifs et associations : structures citoyennes (fablabs, ateliers partagés, associations écologiques) qui rendent la low-tech concrète et accessible. Animateurs, médiateurs et bénévoles favorisent la transmission de savoir-faire, la réparation participative et la réappropriation des techniques par le grand public.

- Médiateurs et plateformes de diffusion : plateformes collaboratives, wikis, blogs, chaînes vidéo et communautés open source assurent la documentation et la diffusion des connaissances. Les rédacteurs et créateurs de contenu partagent tutoriels, plans, retours d’expérience et réflexions, permettant à chacun d’expérimenter et d’adapter les solutions low-tech localement.

- Utilisateurs : citoyens, artisans, bricoleurs, acteurs humanitaires ou collectifs de terrain incarnent la finalité du mouvement low-tech. En expérimentant, adaptant ou réemployant les solutions conçues, ils démontrent la viabilité des technologies sobres et renforcent leur ancrage dans la vie quotidienne. Leur retour d’expérience nourrit la communauté et guide l’évolution des projets.

Interactions entre les acteurs

Ces acteurs n’évoluent pas séparément : leurs interactions forment un véritable réseau. L’enseignement initie et forme, les collectifs et associations expérimentent et diffusent, les entreprises cherchent à traduire certains principes dans l’économie classique, les ressources digitales permettent la diffusion, et les utilisateurs réinventent. Toutefois, cette dynamique reste aujourd’hui asymétrique : les collectifs militants et les communautés citoyennes portent la majorité des initiatives, tandis que les entreprises et institutions éducatives ne s’impliquent encore que de façon marginale. Cette asymétrie explique en partie pourquoi l’image du low-tech demeure associée à des cercles spécialisés, ce qui alimente directement notre problématique centrale : comment élargir la démarche low-tech à des profils plus variés[12].

4. Écosystème

A) Analyse PESTEL

Politique

La question de la low-tech ne peut pas être envisagée sans prendre en compte sa dimension politique. Il s’agit à la fois d’un mot, d’une communauté et d’une démarche, tous porteurs d’une charge symbolique et normative qui dépasse le simple cadre technique.

- Une démarche et un mot intrinsèquement politiques

Le terme “low-tech” est en lui-même politisé : il renvoie à une volonté de rupture avec les logiques dominantes de croissance et d’innovation illimitée. Parler de low-tech, ce n’est pas seulement désigner un objet plus simple, c’est remettre en cause un imaginaire collectif centré sur le progrès technique et la complexité. De nombreux auteurs insistent sur le fait que la low-tech est d’abord une démarche politique avant d’être un catalogue d’objets [15]. La communauté qui s’en réclame est, par ailleurs, souvent militante, composée d’acteurs déjà sensibilisés aux enjeux écologiques et investis personnellement dans la promotion de la sobriété.

- Politiques publiques et cadres institutionnels

La Ville Low-Tech de l’AREP [16] montre comment ces démarches s’articulent avec l’économie sociale et solidaire, la relocalisation d’activités et la structuration de coopératives. De même, le Labo ESS [17] a publié un guide incitant les pouvoirs publics à soutenir l’autoconstruction, la réparation et la sobriété. Toutefois, ces initiatives restent marginales et contrastent avec les priorités nationales ou européennes, qui continuent de valoriser une “transition verte” largement techno-solutionniste et high-tech.

- Freins institutionnels et politiques

Malgré ces signaux positifs, le poids du low-tech dans les agendas politiques demeure limité. L’étude Recherche & Low-Tech de l’ADEME [12] note que la recherche dans ce domaine reste peu financée et peine à attirer des acteurs hors du milieu académique.

Economique

Les enjeux économiques de la low-tech doivent être analysés à plusieurs échelles (micro, macro, mondiale, individuelle), car les logiques de coût, de rentabilité et de structuration diffèrent fortement selon le niveau considéré.

- Échelle micro-économique : promesses et paradoxes

Les objets low-tech consomment généralement moins de ressources – matériaux, énergie, composants complexes – ce qui laisse supposer des coûts moindres en matière première et en fonctionnement. Cette sobriété, en réduisant les dépendances externes, constitue une promesse évidente. Un rapport de l’Armée de Terre (Épuisement des ressources : vers une armée de Terre low-tech) rappelle d’ailleurs que la dépendance à des équipements trop complexes ou énergivores fragilise la résilience opérationnelle [18]. Mais ce gain en robustesse se heurte à une limite importante : dès qu’il s’agit de passer à une fabrication industrialisée, les coûts unitaires deviennent rapidement élevés, car la production repose sur des processus locaux, des volumes réduits et une main-d’œuvre qualifiée. On retrouve ici un paradoxe constitutif du low-tech : une sobriété matérielle réelle, mais des coûts d’entrée parfois supérieurs à ceux des produits industrialisés en grande série [9].

- Échelle macro-économique : ESS et circularité

À l’échelle nationale et européenne, le low-tech s’inscrit dans des dynamiques collectives plus larges, comme l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’économie circulaire. Ces modèles favorisent la réparation, la relocalisation des activités, le réemploi des matériaux et une logique de durabilité. Des initiatives comme le Fairphone incarnent cette orientation : conçu pour être modulaire et réparable, il illustre la possibilité de développer un produit commercial compatible avec la philosophie low-tech [19][20]. Pourtant, ce type de produit reste une niche, plus coûteuse que les alternatives classiques, ce qui met en évidence la difficulté de faire entrer le low-tech dans un marché dominé par des logiques de prix bas et de volumes élevés [21]. Le rapport La Ville Low-Tech [16] insiste néanmoins sur la pertinence d’articuler la démarche avec l’ESS, qui fournit un cadre organisationnel adapté et peut compenser les faiblesses de rentabilité par des logiques coopératives et solidaires.

- Échelle mondiale : concurrence et trajectoires divergentes

À l’échelle globale, les projets low-tech se heurtent à une concurrence frontale avec le low-cost. Les produits industriels fabriqués massivement à bas prix dominent les marchés, et rendent difficile la percée de solutions sobres produites localement. Le rapport Démarches Low-Tech (ADEME) souligne ainsi que le retour sur investissement des initiatives low-tech est souvent trop long ou difficile à monétiser pour séduire les investisseurs classiques [9]. Les trajectoires divergent donc : alors que l’Europe tente d’intégrer l’éco-conception et la réparabilité dans ses réglementations, d’autres régions du monde privilégient au contraire une intensification high-tech de leur développement. Corentin de Châtelperron (Low-Tech Lab) rappelle toutefois que de nombreux pays plus pauvres pratiquent une forme de low-tech par contrainte, en valorisant réparation et débrouille au quotidien, même sans employer ce terme. Mais cette différence entre sobriété subie et sobriété choisie souligne bien l’ambiguïté du low-tech : est-il une contrainte des marges ou un choix stratégique des sociétés industrialisées [22] ?

- Échelle individuelle : apports économiques et limites

À l’échelle individuelle, les bénéfices économiques du low-tech sont réels : réduction des dépenses liées à l’énergie (chauffage, électricité), diminution des achats d’équipements neufs grâce à la réparation et au réemploi, possibilité d’accéder gratuitement à des tutoriels ou de fabriquer ses propres dispositifs. Ces logiques soutiennent également des micro-filières locales, comme les artisans réparateurs, les ateliers de bricolage partagé ou encore les services de location et de mutualisation. Pourtant, ces apports se heurtent à des contraintes pratiques : le temps nécessaire à la réparation ou à l’autoconstruction, l’effort d’apprentissage, l’accès parfois limité à des pièces détachées ou à des matériaux de qualité. Ainsi, malgré ses bénéfices à long terme, le low-tech est encore perçu comme un investissement initial coûteux ou chronophage, ce qui freine son adoption de masse.

Social

La dimension sociale de la low-tech est centrale : elle touche à la réappropriation des technologies, à leur désirabilité et à l’élargissement des communautés d’usagers.

- Réappropriation et accessibilité

Le manifeste du Low-Tech Lab définit une low-tech comme “utile, accessible et durable” [23]. Cette accessibilité vise à permettre à chacun de comprendre, réparer et reproduire un objet. C’est pourquoi la plupart des objets low-tech sont référencés en open-source, notamment dans les Fablabs. Pourtant, comme le montre l’article The user experience of low-techs, les usagers rencontrent des difficultés d’appropriation et d’adaptation, ce qui suppose un apprentissage et une médiation adaptés [24].

- Désirabilité sociale et freins culturels

Le rapport Démarches Low-Tech[9] souligne que la société valorise encore le high-tech, associé à la performance et au progrès. Dès lors, “faire simple” ou “faire moins” peut être perçu comme un recul. Le document Low-Tech, Just-Tech, Right-Tech (Bouygues Construction) [25] insiste sur le poids des mots : “low” évoque une connotation négative qui peut limiter l’adhésion.

- Communautés et inclusion

Les fablabs, ateliers de réparation et tiers-lieux jouent un rôle essentiel : ils constituent des espaces collectifs de transmission de savoir-faire, d’entraide et d’apprentissage. Toutefois, l’étude Recherche & Low-Tech [12] souligne que la communauté reste encore trop spécialisée et militante. Attirer des acteurs non académiques, des publics populaires ou éloignés de la “fabrique technologique” est crucial pour élargir la diffusion.

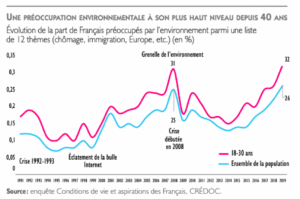

- Adhésion des jeunes générations

Les jeunes générations constituent un levier essentiel pour la diffusion de la démarche low-tech. Selon le CRÉDOC, leur préoccupation écologique atteint un niveau historiquement élevé : l’environnement s’impose depuis quelques années parmi les premières préoccupations des 18–30 ans, comme le montre la Figure 1 [26]. Toutefois, ces aspirations coexistent avec d’autres enjeux jugés plus urgents, comme l’emploi, le logement ou le coût de la vie. Cette compétition entre priorités contribue à expliquer le décalage entre sensibilité et passage à l’action, déjà observé dans leurs pratiques de consommation ou de mobilité. Dans cette dynamique, rendre les solutions sobres plus concrètes et attractives apparaît comme un enjeu clé : les jeunes ne rejettent pas la sobriété, mais ils peinent encore à la percevoir comme désirable et accessible.

Dans cette dynamique de médiation, la chaîne YouTube Hourrail promeut le train comme une alternative sobre à la voiture. Dans l’épisode consacré au “train low-tech”, Philippe Bihouix — directeur général d’AREP (filiale d’ingénierie du groupe SNCF, spécialisée dans la conception et la rénovation d’infrastructures comme les gares) et auteur de L’Âge low-tech — explique comment des solutions ferroviaires plus simples mais robustes, à fort maillage territorial, peuvent répondre efficacement aux besoins du quotidien tout en réduisant l’empreinte matérielle et énergétique ; et ce à moindre coût pour la SNCF et les régions. Selon lui, des trains low-tech, dotés de technologies éprouvées plutôt que de systèmes électroniques complexes, pourraient être remis en service plus rapidement sur les petites lignes régionales aujourd’hui délaissées [27].

- Accès universel et résilience en contexte de crise

La low-tech se distingue par sa capacité à rester utilisable dans des contextes de crise : guerres, catastrophes climatiques ou situations de grande pauvreté. Parce qu’elles nécessitent peu de ressources externes, ces solutions technologiques simples peuvent offrir une continuité d’usage essentielle (chauffage, mobilité, communication). Elles deviennent alors un outil de justice sociale et de survie, permettant l’accès aux technologies de base pour des populations souvent exclues des innovations high-tech.

Technologique

La technologie dans la démarche low tech occupe une place centrale, puisqu’elle conditionne à la fois l’accessibilité, la reproductibilité et la durabilité des solutions proposées.

- Recherche appliquée et expérimentation

L’ADEME rappelle dans son rapport Recherche & Low-Tech (2024) que la low-tech est avant tout une démarche de conception : concevoir des technologies utiles, sobres et appropriables suppose de tester en conditions réelles, d’impliquer les utilisateurs et de s’autoriser l’essai-erreur [12]. Le rapport Démarches Low-Tech (ADEME, 2022) souligne l’importance de “laboratoires vivants” dans lesquels écoles, entreprises et collectivités expérimentent des dispositifs simples, réparables et mutualisables, avant leur diffusion à plus grande échelle [9].

- Communautés open-source et diffusion des savoirs

Selon le Low Tech Lab, la réussite des low-tech dépend autant de la technologie que de sa documentation partagée : tutoriels, wikis et retours d’expérience permettent la reproduction libre de plus de cinquante solutions dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la mobilité ou de l’habitat [2][24]. Des plateformes telles qu’Instructables ou Open Source Ecology contribuent à cette diffusion en open-source, réduisant la dépendance industrielle et favorisant la co-conception locale [28][30]. La Fabrique Ecologique rappelle d’ailleurs que le partage des connaissances est une condition de légitimité : une technologie ne peut être dite “sobre” que si elle est compréhensible et réparable par le plus grand nombre [20].

- Innovation frugale et hybridations

La low-tech ne rejette pas les outils modernes : elle prône un usage modéré et pertinent du numérique. Comme l’indique le rapport de Bouygues Constructions (Low-Tech, Just-Tech, Right-Tech), certaines entreprises expérimentent des dispositifs mêlant matériaux simples et capteurs à faible consommation pour un suivi énergétique sobre et accessible [26]. Cette hybridation entre technologies avancées et frugalité matérielle esquisse le concept de « juste technologie » ou « right tech », centrée sur la robustesse et l’adaptation au besoin.

- Applications concrètes : énergie, mobilité et habitat

Les applications les plus prometteuses concernent la mobilité sobre : lignes ferrées régionales simplifiés, vélos ou véhicules modulaires réparables, solutions de recharge locales. L’ADEME et le Low Tech Lab mettent également en avant des innovations dans l’habitat : fours solaires, marmites norvégiennes, systèmes de ventilation naturelle ou filtres à eau low-tech [13][5]. Ces technologies montrent qu’il est possible de conjuguer efficacité et sobriété sans dépendre de systèmes complexes.

Environnemental

La dimension écologique influence fortement la conception et la mise en œuvre des innovations low-tech.

- Réduction des consommations

La première étape du cycle de vie low-tech consiste à réduire les flux de matière et d’énergie dès la conception. L’ADEME recommande de privilégier les matériaux biosourcés, locaux et faiblement transformés, et de limiter la multiplicité des composants [9]. Cette approche de sobriété “à la source” diminue la pression sur les ressources naturelles et anticipe la fin de vie du produit.

- Réutilisation des matières et objets

Le second pilier, la réutilisation, repose sur la remise en usage d’objets ou de composants existants. Des ateliers de réparation et ressourceries encouragés par l’ADEME et les collectivités locales prolongent la durée de vie des produits et stimulent l’économie de proximité [9]. Le Low-Tech Lab y voit un moyen de redonner du pouvoir d’agir à l’usager : la créativité remplace la consommation [24].

- Recyclage et circularité

En dernier recours, le recyclage transforme les déchets en ressources. Le projet Precious Plastic illustre cette logique circulaire : des machines open-source permettent de broyer, fondre et remodeler le plastique localement, réduisant les flux d’exportation [29]. L’ADEME rappelle toutefois que le recyclage n’a de sens que s’il s’inscrit dans une hiérarchie des priorités : réduire d’abord, réutiliser ensuite, recycler enfin [9].

- Vers une sobriété systémique

Enfin, la démarche low-tech vise une sobriété systémique : moins de dépendance énergétique, plus de résilience territoriale, et une cohérence entre dimensions sociales, économiques et environnementales. Pour la Fabrique Écologique, cette transition suppose de revoir nos critères de progrès : “le mieux-vivre doit primer sur le plus-produire” [20]. En réduisant les flux de matière et en réancrant la production dans les territoires, la low-tech devient un levier concret de transition écologique.

Légal

Les aspects juridiques sont essentiels pour encadrer la création, l’utilisation et la diffusion des solutions low-tech :

- Open source et licences

La plupart des projets low-tech s’appuient sur des modèles open source, permettant le partage des plans, logiciels et tutoriels. Cependant, le choix de la licence détermine les conditions de réutilisation, de modification et de redistribution, et peut limiter ou faciliter la diffusion des innovations.[31]

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Cette directive européenne impose aux entreprises de rendre compte de leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour les projets low-tech intégrés dans des structures industrielles ou associatives, la CSRD peut influencer la conception et la documentation des produits, afin d’assurer transparence et conformité[32].

- Autres évolutions législatives récentes

L’interdiction de l’obsolescence programmée (France, 2015), la loi AGEC et son index de réparabilité, tout comme la directive européenne CSRD sur le reporting extra-financier, créent un environnement plus favorable aux démarches low-tech. Ces évolutions législatives contribuent à institutionnaliser des principes de réparabilité, d’éco-conception et de durabilité [12].

- Responsabilité

La responsabilité juridique est un aspect clé dans le développement et l’usage des solutions low-tech. Selon les parties prenantes — particuliers, structures associatives ou entreprises — la responsabilité peut incomber soit à l’individu (responsabilité civile personnelle), soit à la structure (responsabilité de l’organisation) en cas de dommages liés à l’utilisation ou à la diffusion d’un produit. Il est donc essentiel de respecter les normes de sécurité, d’informer correctement les utilisateurs et, le cas échéant, de souscrire des assurances adaptées pour limiter les risques légaux.

B) De l’état de l’art à nos choix (validation d’hypothèses)

| Hypothèse initiale | Ce que dit l’état de l’art [refs] | Résultat | Décision produit |

|---|---|---|---|

| Nous pouvons viser « tout le monde ». | La diffusion passe par des relais (école, fablabs) et des publics cadrés [12][23]. | Précisée | Cible prioritaire : enseignants & fabmanagers (préparation d’ateliers, séquences). |

| Le manque de ressources est le frein principal. | La ressource existe (wikis, tutos), mais mal agrégée et/ou peu contextualisée [2][28][30]. | Invalidée | Positionnement Maker Lens = agrégateur qualifié + parcours guidés. |

| L’IA d’identification d’objet est nécessaire pour inspirer l’usager. | Les freins sont surtout culturels/usage (désirabilité, médiation) plus que techniques [9][12][25]. | Invalidée | Abandon de la reco visuelle → outil pédagogique centré “matériau” et “besoin”. |

5. Problématique et solution

A) Le constat

À travers notre enquête terrain nous constatons que la démarche frugale et la low-tech restent encore enfermés dans une niche.Il existe une multitude de sites et de tutoriels qui proposent des solutions pratiques, mais ceux-ci s’adressent principalement à un public déjà convaincu : des passionnés de bricolage ou des personnes sensibilisées aux questions écologiques. Cette limitation vient en grande partie de l’image qui colle à la low-tech, souvent réduit à une vision « bobo-écolo ».

Pour les étudiants en ingénierie et en formation technique, l’approche low-tech n’est pas perçue comme un domaine porteur. Leur intérêt se porte prioritairement sur des projets à forte valeur ajoutée technologique et innovante, ce qui relègue les démarches frugales au second plan.

Les Fab managers cherchent à transmettre une démarche fondée sur la frugalité et l’ingéniosité. Toutefois, ils rencontrent des difficultés à mobiliser l’attention des participants et à faire reconnaître la valeur et l’importance de ces savoirs au sein de leurs activités.

Chez les enseignants, le manque de temps et d’outils pédagogiques freine une intégration plus large de l’approche low-tech dans les cursus. Ils se trouvent également confrontés à un public d’élèves profondément ancré dans la culture numérique, pour qui cette approche peut sembler dépassée, voire dénuée de pertinence.

Face à ces constats, une question centrale émerge : Comment attirer des profils plus variés à l’approche frugale ?

B) Notre réponse

Pour répondre à cette problématique, notre projet Maker Lens a évolué pour devenir un outil pédagogique pensé spécifiquement pour les enseignants et les responsables de FabLab, identifiés comme les principaux relais de la culture low-tech. Nous avons abandonné l’idée d’une reconnaissance d’objet par l’image, partant du principe que l’utilisateur sait déjà ce qu’il a sous la main. L’application se recentre sur l’inspiration et la mise en relation, en proposant deux parcours distincts :

1. Le parcours « matériau » : que faire avec ce que j’ai ?

L’utilisateur (un enseignant préparant un atelier, par exemple) renseigne un objet ou un matériau dont il dispose (ex : bouteilles en plastique, chambre à air, palettes de bois). L’application lui propose alors une sélection de projets low-tech réalisables à partir de cette ressource.

2. Le parcours « besoin » : comment fabriquer ce dont j’ai besoin ?

L’utilisateur exprime un besoin ou un objet qu’il souhaite obtenir (ex : un four solaire, un système d’arrosage automatique, une éolienne). L’application lui suggère alors différents tutoriels et approches low-tech pour le construire, en détaillant les matériaux nécessaires.

Dans les deux cas, Maker Lens fonctionne comme un agrégateur de ressources qualifiées. La véritable valeur ajoutée n’est pas de créer de nouveaux tutoriels, mais de centraliser et d’organiser l’existant. Chaque sortie est un lien vers un site web, une documentation ou une vidéo (Low-tech Lab, Instructables, etc.) qui détaille les étapes de fabrication. En fournissant un outil clé en main qui facilite la recherche d’idées et la préparation de cours ou d’ateliers, nous visons à équiper les « transmetteurs » pour qu’ils puissent plus facilement diffuser la démarche frugale auprès d’un public plus large.

C) Projets existants

Si notre projet Maker Lens a fait le choix de ne pas recourir à une identification par intelligence artificielle, privilégiant une approche pédagogique et manuelle, il est pertinent de situer notre démarche par rapport à l’état de l’art technologique. Les projets suivants illustrent comment la vision par ordinateur est aujourd’hui utilisée pour identifier des objets dans une logique de tri ou de recyclage. Ils soulignent, par contraste, la spécificité de notre approche centrée sur l’utilisateur et ses intentions (créer ou recycler) plutôt que sur l’automatisation.

-

- WasteNet (MIT) [33] — Projet de recherche exploitant la vision par ordinateur pour identifier automatiquement différents types de déchets (plastique, métal, verre) et faciliter leur tri, dans une perspective d’optimisation des processus de recyclage à grande échelle.

-

- Recyc’IA (INRIA) [34]— Prototype français utilisant l’intelligence artificielle pour reconnaître des objets du quotidien et guider l’utilisateur vers les filières de recyclage adaptées, contribuant ainsi à renforcer la traçabilité et la sensibilisation environnementale.

-

- ImageNet for Waste [35]— Bases de données d’images annotées dédiées à la classification d’objets et de déchets, utilisées pour entraîner des modèles de détection open source et améliorer la précision des systèmes de reconnaissance automatique.

-

- Google AutoML Vision [36]— Outils de reconnaissance visuelle personnalisables permettant de détecter et de catégoriser des objets selon des besoins spécifiques, y compris des initiatives de réemploi ou de valorisation des matériaux.

-

- Carton Recognition (Alibaba Cloud) [37]— Application de détection automatique des emballages visant à améliorer le tri logistique, la traçabilité et la réutilisation des cartons dans les chaînes d’approvisionnement.

-

- Recycleye (UK) [38]— Startup britannique spécialisée dans la vision artificielle appliquée au tri des déchets, dotée de caméras et d’IA capables d’identifier des matériaux recyclables en temps réel sur les lignes industrielles.

-

- NVIDIA Jetson DIY Projects [39]— Projets communautaires exploitant les modules d’IA embarquée Jetson pour détecter des objets et développer localement des applications de réemploi et de recyclage à faible coût.

6. Références

- [1] Ifop pour le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Les Français et la réparation des appareils électriques et électroniques, 2018. | ecologie.gouv

- [2] Low-Tech Lab, « Les Low-tech dans le monde », 2025. | lowtechlab.org

- [3] Low-Tech Lab, « Historique – Le Low-Tech Lab à ses origines », 2014. | lowtechlab.org

- [4] Gold of Bengal, « 2009>2020 : Site Musée », 2020. | goldofbengal.com

- [5] Low-Tech Lab, Nomade des Mers : 5 ans d’exploration des innovations low-tech – Dossier de presse , Juin 2021. | lowtechlab.org

- [6] Ellul, Jacques, Le Système technicien , Paris : Calmann-Lévy, 1977.

- [7] Illich, Ivan, La Convivialité , Paris : Editions du Seuil, 1973.

- [8] Gorz, André, Ecologie et liberté , Paris : Galilée, 1977.

- [9] ADEME, Démarches « LOW-TECH » : Etat des lieux et perspectives – Rapport final » , Mars 2022. | librairie.ademe.fr

- [10] Europe 1, « Low-tech en opposition à high-tech : des innovations simples qui s’inspirent de la nature », 2024. | europe1.fr

- [11] L’Opinion, « High-tech et low-tech, complémentaires, selon Chanel », 2024. | lopinion.fr

- [12] ADEME, Recherche & low-tech : premiers éléments de réflexion, Juillet 2024. | librairie.ademe.fr

- [13] ADEME, « La démarche Low-Tech : qu’est-ce que c’est ? [exemple du vélo][0.55 à 1.21] », Octobre 2023. | youtube.com

- [14] Navi Radjou, Jaideep Prabhu & Simone Ahuja, L’innovation Jugaad : redevenons ingénieux ! , Editions Diateino, 2013.

- [15] Low-Tech Journal, « La low-tech : une écologie dépolitisée ? », 2024. | lowtechjournal.fr

- [16] Lopez C., Le Bot N., Soulard O., Detavernier P., Heil Selimanovski A., Tedeschi F., Bihouix Ph., Papay A., La Ville Low-Tech, ADEME (Agence de la Transition Écologique) – Institut Paris Région – AREP (Agence de Recherche et d’Expertise Pluridisciplinaire, groupe SNCF), 2021. | institutparisregion.fr

- [17] Labo de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Vers une politique publique low-tech à l’échelle urbaine – Guide pratique, 2022. | ess-europe.eu

- [18] Académie de Défense de l’école militaire (ACADEM) – Réflexions libres, Épuisement des ressources et limites de l’hypertechnologisme : vers une armée de Terre low-tech, 2024. | defense.gouv.fr

- [19] La Fabrique Ecologique, Vers des technologies sobres et résilientes : Pourquoi et comment et développer l’innovation « low-tech » ?, Avril 2019. | lafabriqueecologique.fr

- [20] Carbo,« Low tech : la sobriété technologique au service d’une société durable », 2024. | hellocarbo.com

- [21] Novethic,« Fairphone : le pionnier militant du smartphone durable à grande échelle », 2023. | novethic.fr

- [22] Reporterre, « De la sobriété imposée à la sobriété choisie », 2016.

- [23] Low Tech Lab, « Le manifeste du Low-tech Lab : pour un avenir low-tech ! », Mai 2019. | lowtechlab.org

- [24] Clément Colin, Antoine Martin, The user experience of low-techs: from user problems to design principles. Journal of User Experiences, 2023, 18 (2), pp.68-85. | hal.science

- [25] Bouygues Construction, Low-tech, Just-tech, Right-tech…de nouvelles approches pour les villes et territoires, Juillet 2023. | bouygues-construction.com

- [26] CRÉDOC (Centres de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie) (pour l’ADEME), Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes, Consommation & Modes de Vie n° 308, décembre 2019. | credoc.fr

- [27] Hourrail, «Le train doit-il devenir low tech ? Avec Philippe Bihouix (AREP) », YouTube, Septembre 2025. | youtube.com/@Hourrail

- [28] Open Source Ecology, Global Village Construction Set, 2022.

- [29] Precious Plastic, Machines open source pour recycler localement le plastique, 2023.

- [30] Instructables, DIY Projects Database, instructables.com

- [31] Code Gouv DINUM, Licences libres pour les codes sources publics, code.gouv.fr

- [32] Portail RSE Gouv.fr, CSRD : comprendre la directive européenne et ses enjeux pour la durabilité, 2024.

- [33] Recycleye, WasteNet Dataset and Vision System, 2024. | recycleye.com

- [34] INRIA, Intelligence Artificielle et Environnement – Recyc’IA, 2024. | inria.fr

- [35] TACO Dataset, Trash Annotations in Context, 2023. | tacodataset.org

- [36] Google Cloud, AutoML Vision / Vertex AI – Documentation, 2024. | cloud.google.com

- [37] Alibaba Cloud, AI & Computer Vision Solutions (Carton Recognition), 2024. | alibabacloud.com

- [38] Recycleye, Vision AI for Waste Sorting, 2024. | recycleye.com

- [39] NVIDIA Developer Blog, Detecting Waste Contamination Using Edge Computing (Jetson), 2023. | developer.nvidia.com