- Cailloux – État de l’art – Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral

- Cailloux – Blog Enquête Terrain

- Cailloux – Blog Solution Technique

Etat de l’art du projet : Cailloux

- Présentation du problème

- Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral français

En France, le littoral constitue un patrimoine naturel et économique d’une richesse inestimable. Il abrite une variété d’écosystèmes fragiles, des villes dynamiques et des activités touristiques essentielles. Cependant, plusieurs kilomètres de côtes reculent chaque année sous l’effet conjugué de phénomènes naturels (marées, tempêtes, montée du niveau de la mer), mais en grande partie des activités humaines (aménagements, urbanisation, fréquentation touristique). Effectivement, près de 1 720 km de côtes sont concernés par des problématiques d’érosion, avec un recul parfois supérieur à 0,5 mètre par an (Réseau National des Observatoires du Trait de Côte, 2025). Ce phénomène de recul progressif du trait de côte, entraîne des répercussions directes sur les écosystèmes naturels, les infrastructures humaines et l’économie locale. Compte tenu de l’importance du littoral français, il apparaît aujourd’hui essentiel de développer des solutions innovantes et durables afin de lutter efficacement contre cet aléa (GIP Littoral, 2021-a).

- Une approche collaborative des acteurs de la lutte : tous contre un

L’érosion du littoral est un problème transversal qui touche quasiment tous les acteurs de la société allant des populations jusqu’aux institutions étatiques. En effet, l’érosion côtière ne concerne pas qu’une seule partie prenante, mais un écosystème d’acteurs aux rôles variés et complémentaires. Ces acteurs travaillent main dans la main dans l’élaboration des stratégies locales qui constitue également un moment privilégié d’échange et de partage entre acteurs sur les objectifs de gestion de la bande côtière pour le court, le moyen (2040) et le très long terme (2100) ainsi que de coordination des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Parmi les acteurs concernés, nous avons identifié 5 types d’acteurs différents : les administrations, les affectés, les scientifiques, les engagés et les assurances. Nous définissons ci-dessous ces différentes catégories :

- Les administrations

De nombreuses institutions publiques sont directement concernées par la gestion des risques naturels. Elles interviennent à différents niveaux : local, départemental, régional et national.- A l’échelle locale : les communes :

Les communes, à travers les mairies, sous-préfectures et préfectures, jouent un rôle essentiel avant, pendant et après la survenue d’un risque.En amont, elles informent la population, intègrent les risques dans la planification communale et organisent les dispositifs de secours. En situation de crise, elles coordonnent les opérations d’urgence.

Le maire est informé par le préfet des risques naturels majeurs présents sur son territoire communal par le biais des PAC (Porter à connaissance) et du DDRM (Dossier départemental des risques majeurs) et ce conformément aux articles L.121-2, R.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme (Légifrance, 2025), articles R.125-10 et R.125-10 et R.125-11 du Code de l’environnement (Légifrance, 2023). - A l’échelle départementale : les administrations publiques déconcentrées :

C’est une direction départementale interministérielle (DDI). En tant qu’administration déconcentrée de l’État, elle gère les politiques publiques liées à la mer et au littoral (réglementation maritime, aménagement du littoral, gestion des ports, etc.) à l’échelle d’un département, comme le Finistère. Son rôle est crucial pour l’application des lois et la coordination des actions sur le terrain. Leurs expertises techniques et réglementaires permettent d’avoir une vision réaliste des contraintes et des opportunités. - A l’échelle régionale : Les Conseil Généraux et Régionaux :

Les conseils régionaux et généraux ne possèdent pas de compétences particulières en matière de gestion des risques naturels majeurs. Les conseils généraux participent toutefois au financement des SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours). Il établit les orientations et politiques pour la lutte contre l’érosion par l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (GIP Littoral, 2021-a).

- À l’échelle nationale : le Conservatoire du littoral :

Le Conservatoire du littoral en tant que gestionnaire et/ou propriétaire d’espaces naturels littoraux mènent des actions majeures pour la bonne gestion des espaces naturels. Dans le cadre de ses actions, il intègre les questions relatives à la gestion de la bande côtière dans le respect de politiques et de stratégies de gestion définies nationalement et localement.

- A l’échelle locale : les communes :

- Les affectés : Les citoyens et propriétaires riverains :

Les citoyens et propriétaires installés à proximité du littoral sont les premiers touchés par l’érosion côtière. Le recul du trait de côte met en péril leurs habitations, résidences secondaires ou locaux professionnels, entraînant souvent une forte dévaluation, voire une perte totale des biens. Ces dommages ne sont généralement pas couverts par le régime d’assurance « catastrophe naturelle », ce qui accroît leur vulnérabilité.

Depuis la loi du 16 septembre 1807, article 33 (Légifrance, 1807), la protection contre l’érosion relève de la responsabilité du propriétaire. Cette règle, peu adaptée aux enjeux actuels du changement climatique, fait peser une charge financière importante sur les particuliers et alimente les tensions entre citoyens, collectivités et État.

- Les scientifiques et les chercheurs :

Ces professionnels du domaine travaillant dans les laboratoires de recherche contribuent à la compréhension comme l’érosion du trait de côte, la surveillance du littoral et la mise au point de politiques publiques adaptées. Par leurs recherches, ils apportent leur expertise et disposent de données qu’ils partagent avec les autres institutions en vue de concilier la lutte et d’avoir une vision plus profonde du problème. Leurs données, pertinentes et explicatives, permettent une meilleure visualisation de l’impact du phénomène et participent également au développement de solutions pour lutter contre ce phénomène. Ils travaillent dans les laboratoires et centre comme l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) qui est l’un des pôles majeurs de recherche marine en France et spécialisé dans les sciences de l’environnement marin, aussi le LETG-Brest (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique), équipe de l’UMR LETG (Laboratoire créée en 1996 par le CNRS pour regrouper les recherches menées en géographie sur les trois sites universitaires Nantes, Brest, Rennes) à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) spécialisé dans l’étude les dynamiques géomorphologiques et risques côtiers, l’occupation des sols et la fréquentation des usages (LETG-Géomer – Université de Bretagne Occidentale, s.d.) ainsi que l’Observatoire Osirisc (Observatoire Scientifique Intégré des Risques Côtiers) dédié à la surveillance et à la compréhension des risques côtiers comme l’érosion et la submersion marine. Ils fonctionnent en collaboration avec d’autres structures comme le conseil départemental du Finistère et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) pour une efficacité maximale (Risques Côtiers, s.d.).

- Les engagés

Face à l’intensification du recul du trait de côte, de nombreux acteurs publics, techniques et associatifs se mobilisent. Ils interviennent à des niveaux complémentaires, depuis la production de connaissances scientifiques jusqu’à la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain. Ensemble, ils forment le cœur opérationnel de la stratégie nationale de gestion du littoral : les engagés.- Acteurs publics et techniques

Ces acteurs constituent les principaux leviers de la lutte contre l’érosion. Leur expertise scientifique, technique et réglementaire permet d’éclairer les décisions publiques et d’accompagner les collectivités dans leurs politiques d’adaptation.

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) : c’est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Il fournit une expertise scientifique et technique aux collectivités et à l’État. Son rôle est crucial pour la réalisation de cartes de projection de l’érosion, l’analyse des risques et le développement de solutions d’aménagement durable. Le Cerema est l’une des sources de données les plus fiables sur le sujet (Cerema, s. d.-a).

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : C’est le service géologique national. Le BRGM mène des recherches sur les risques naturels (dont l’érosion côtière), les ressources souterraines et les eaux. Il a un rôle d’observation, de modélisation et d’expertise pour l’État et les collectivités. Il est notamment impliqué dans le suivi de l’évolution du trait de côte et dans la connaissance des dynamiques sédimentaires (BRGM, 2024).

Comité national du trait de côte (CNTC) : créé en 2012, c’est une instance de dialogue et de coordination qui rassemble les acteurs publics (État, collectivités territoriales) et les acteurs de la société civile. Son rôle est de faire avancer la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte (Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024).

Les structures collaboratives (Adapto, Pacco, Sea’ties, Littoral en commun) (Conservatoire du Littoral, s.d.-a) : ce sont des programmes ou des réseaux qui facilitent l’échange d’expériences et la mise en œuvre de projets pilotes. Par exemple, Adapto est un programme du Conservatoire du Littoral qui vise à restaurer des espaces naturels pour qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques, tandis que Sea’ties se concentre sur les villes côtières..

- Associations et défense de l’environnement

Les associations environnementales jouent un rôle complémentaire, en ancrant la lutte contre l’érosion dans une dimension citoyenne et écologique.

Bretagne Vivante et France Nature Environnement (FNE) Bretagne (Bretagne Vivante, 2025) : Ces associations de protection de la nature jouent un rôle de plaidoyer, de sensibilisation et de veille citoyenne. Elles alertent sur les conséquences de l’érosion et de l’aménagement du littoral sur les écosystèmes et la biodiversité. Elles participent également aux instances de dialogue et peuvent apporter une expertise de terrain sur l’état des milieux naturels.

- Acteurs publics et techniques

- Les assurances:

En France, les assurances jouent un rôle central dans la gestion des conséquences de l’érosion du trait de côte, mais ce rôle demeure limité. En effet, contrairement aux inondations ou aux tempêtes, l’érosion progressive n’est pas reconnue comme une catastrophe naturelle, ce qui prive de nombreux propriétaires d’une indemnisation. Cette situation fragilise particulièrement les territoires littoraux, d’autant que les coûts liés aux événements climatiques augmentent fortement avec le changement climatique (Échanges Assurance, 2023).

Pour répondre à ce défi, les pouvoirs publics et les assureurs cherchent à faire évoluer le système. La loi Climat et Résilience de 2021 a renforcé l’anticipation des risques, notamment par la cartographie des zones exposées au recul du trait de côte (GIP Littoral, 2021). Toutefois, la soutenabilité financière du secteur assurantiel reste menacée : la montée du niveau de la mer et l’intensification des tempêtes accélèrent les phénomènes d’érosion, ce qui pourrait mettre en question l’efficacité des mécanismes actuels. (Echanges Assurance, 2023)

Figure 1 : Cartographie et Interactions Acteurs

- Les administrations

- Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral français

- Écosystème visé

- Politique

- Protection du littoral

Deux types de mesures de protection du littoral sont mises en place : des outils réglementaires et des actions concrètes. Des lois comme la Loi Littorale (Ministère de la Transition écologique, 2022) ou la Loi Climat et Résilience (DREAL, Bretagne, 2025) mentionnent les obligations liées à l’aménagement, l’urbanisme et la prévention des risques dans les territoires concernés par le risque d’érosion côtière. Concernant les actions concrètes, plusieurs projets ont été menés sur différentes communes afin d’expérimenter des solutions fondées sur la nature telles que la végétalisation des dunes ou la restauration de marais et des méthodes plus “dures” telles que l’installation de digues ou d’épis (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a).

- Politiques d’adaptation

L’érosion du trait de côte représente un risque socio-économique important, notamment à cause de l’urbanisation des littoraux et de l’attrait des populations pour ces zones. Les bâtiments situés à proximité immédiate de la côte risquent d’être touchés par le recul du trait de côte, ils seront donc évacués et détruits : les estimations réalisées indiquent qu’en 2028, près de 1000 bâtiments, principalement résidentiels et commerciaux seraient concernés par cette problématique, ce qui représente un budget de 240 millions d’euros, et en 2050, ce seraient 5200 logements et 1400 locaux d’activités qui seraient affectés pour une valeur de 1,2 milliard d’euros (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a). Les politiques d’adaptation sont donc indispensables pour gérer au mieux les conséquences de ce phénomène. Elles passent par de la sensibilisation (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a), mais également par la maîtrise de l’urbanisme grâce à la Loi Climat et Résilience (DREAL, Bretagne, 2025).

- Coopération transfrontalière

La coopération transfrontalière est nécessaire pour faire face à l’érosion du trait de côte et à ses conséquences. En Europe, plusieurs programmes contribuent à la mise en commun de ressources techniques, financières et juridiques, tels que le programme Interreg, encourageant la collaboration des territoires européens (Interreg Maritime, s. d.). Ce programme finance notamment le projet PACCo, un projet visant à promouvoir l’adaptation aux changements côtiers en France et Angleterre (Programme Interreg VA France-Manche-Angleterre, s. d.).

La coopération transfrontalière permet de dépasser les limites administratives, mais nécessite la plupart du temps une gouvernance multi-niveaux, associant Union Européenne, États, collectivités locales et autres acteurs (entreprises, scientifiques…), pour assurer la souveraineté territoriale de chaque territoire engagé et la cohésion des espaces transfrontaliers (Philizot, F., Desforges, C., Pommier, A., & Inspection générale de l’administration, 2022).

- Souveraineté politique

Face à l’accélération des phénomènes d’érosion côtière, les enjeux de gouvernance territoriale prennent une dimension stratégique. De plus, la pression exercée par les risques littoraux redéfinit les rapports entre l’État et les collectivités locales :

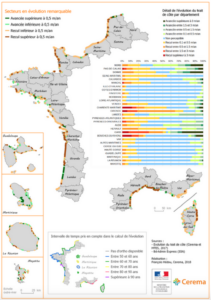

Figure 2 : L’évolution du trait de côte en France

Figure 2 : L’évolution du trait de côte en France

Cette situation oblige les collectivités locales à adapter leurs politiques d’aménagement et à élaborer des plans de prévention des risques littoraux, sous peine de perdre des portions de territoire et de voir leur autonomie décisionnelle réduite (Gouvernement, 2022).

L’érosion du trait de côte en Finistère touche 120 km de côtes, ce qui représente une quarantaine de communes. Dans ces zones, la prévention passe par l’intégration de ces problématiques dans les documents de planification et d’urbanisme, par exemple : Scot, PLUi. Chaque acteur a un rôle défini dans la gestion de cet aléa, aussi bien les propriétaires que les élus locaux ou encore l’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021).

- Protection du littoral

- Economique

- Extinction des ports (Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A, 2014) :

Les ports actuels possèdent des infrastructures conçues en relation avec le niveau de la mer actuel et ne sont généralement pas adaptables. Les pontons, par exemple, sont construits directement à hauteur de mer et certains se retrouvent déjà inondés à marée haute à cause de la montée du niveau moyen des eaux. La solution la plus souvent adoptée consiste alors en des rénovations de rehaussement, mais celles-ci sont généralement coûteuses et à court terme dans la mesure où l’eau continue de monter. À terme, cette montée pourrait remettre en question l’existence de la majorité des infrastructures côtières et limiter la répartition à quelques villes. - Prix des digues (Observatoire de l’environnement en Bretagne, s. d.-a) :

Les digues et les autres constructions de protection contre la montée du niveau de la mer présentent de nombreux désavantages, le plus important de tous étant leur coût. Une digue en enrochement, par exemple, coûte 1,8 millions d’euros par kilomètre et un épis 2 500 euros par mètre (Horizons, L, 2023). Un prix qui dépend aussi de la hauteur de l’édifice, lequel risque de devoir être rehaussé au fil des années. Ces échelles de prix ne sont pas atteignables par la plupart des petites communes du littoral et sont pourtant souvent à la charge de leurs mairies. Ils n’incluent d’ailleurs pas les frais d’entretiens qui peuvent monter jusqu’à 5% du prix de construction (Horizons, L, 2023). Toutes ces contraintes dissuadent souvent les mairies de s’engager vers ce genre de solutions. Elles favorisent alors des méthodes plus douces, moins chères et souvent plus efficaces comme nous le verrons en partie D. - Impact sur le tourisme (Barry, 2016 ; Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-b)

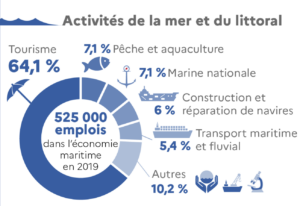

Le secteur touristique représente environ 64 % des 525 000 emplois liés à l’économie maritime en France (Statistique publique de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement, 2024). Les stations balnéaires, hôtels, campings, restaurants et activités nautiques sont au cœur de cette dynamique. Figure 3 : Activités de la mer et du littoral

Figure 3 : Activités de la mer et du littoral

L’érosion menace directement des milliers de bâtiments et infrastructures touristiques. Selon une étude du Cerema et comme énoncé précédemment, d’ici 2028, près de 1 000 bâtiments, principalement résidentiels et commerciaux, pourraient être affectés, représentant une valeur de 240 millions d’euros (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a).

L’érosion affecte également la fréquentation touristique. Des sites emblématiques, tels que Étretat, accueillent plus d’un million de visiteurs annuels, contribuant à l’accentuation de l’érosion (Gouvernement, 2023). Cette pression touristique peut entraîner une dégradation des sites, réduisant ainsi leur attractivité et, par conséquent, les revenus générés.

Face à ces enjeux, des investissements sont nécessaires pour protéger les zones littorales. Par exemple, la commune de Lacanau en Gironde a évalué le coût potentiel de l’érosion pour la région Nouvelle-Aquitaine entre 8 et 17 milliards d’euros d’ici 2050 (Mayer, C., 2024). Des mesures telles que la construction de digues, la végétalisation des dunes et la désimperméabilisassion des sols sont envisagées pour limiter les impacts.

- Dévalorisation foncière (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024 ; Cerema, s. d.-a) :

L’érosion du trait de côte provoque une perte progressive et durable de valeur pour les biens immobiliers situés en bord de mer. Cette dévalorisation repose sur plusieurs mécanismes : d’abord, l’augmentation du risque physique (inondation, recul du rivage, submersion) rend les terrains plus vulnérables et donc moins attractifs. Ensuite, l’incertitude sur la pérennité des constructions engendre une instabilité du marché immobilier, car les acheteurs hésitent à investir dans des zones dont la viabilité est compromise (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024). À cela s’ajoutent les coûts élevés liés aux mesures de protection, comme les digues, l’entretien ou même la relocalisation, qui réduisent la rentabilité d’un bien (Horizons, L, 2023). Enfin, les contraintes réglementaires mises en place pour limiter l’urbanisation littorale dans les zones exposées pèsent sur les possibilités d’aménagement et diminuent directement la valeur marchande.

Au-delà des pertes individuelles, le problème soulève des questions collectives. L’urbanisation croissante des littoraux a concentré populations et activités dans des zones fragiles, ce qui amplifie la vulnérabilité du patrimoine foncier. Comme le souligne Fonciers en débat (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024), certaines zones peuvent même perdre définitivement leur valeur du fait de la disparition physique du terrain, tandis que d’autres ne conservent une valeur que grâce à des investissements permanents en protection. Les collectivités sont alors confrontées à un dilemme : protéger à grands frais ou accepter la relocalisation, avec des conséquences sociales et économiques importantes (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024)

En résumé, l’érosion littorale entraîne une véritable érosion financière, qui se manifeste à plusieurs échelles : la perte de valeur pour les particuliers, la fragilisation des marchés immobiliers, et la pression budgétaire croissante pour les territoires côtiers. Cette dynamique, qui s’intensifie dans les prochaines décennies, place la question du littoral au croisement des enjeux écologiques, fonciers et économiques.

- Opportunités ingénierie côtière (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024 ; Horizons, L., 2023) :

L’ingénierie côtière offre des leviers concrets pour transformer la menace de l’érosion en opportunités d’adaptation et d’innovation territoriale. Plutôt que de subir passivement le recul du trait de côte, les collectivités et acteurs du littoral peuvent investir dans des solutions techniques, organisationnelles et foncières pour anticiper et accompagner la transformation. Parmi les dispositifs possibles, les ouvrages protégés (digues, enrochements, brise-lames, perrés) permettent de stabiliser localement le littoral et de réduire l’énergie des vagues. (Préfet du Finistère, s.d.).

Par ailleurs, les techniques de rechargement de plage (réensablement artificiel) consistent à amener du sable ou des sédiments pour compenser les pertes liées à l’érosion, reconstituer un profil de plage plus protecteur, et maintenir les usages (plage, promenade) tout en réfléchissant la houle loin du rivage (Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024). Cette approche “douce” est souvent privilégiée dans les zones où les contraintes environnementales ou paysagères rendent l’installation d’ouvrages lourds peu envisageable.

Dans le cas du Finistère, l’étude du trait de côte mentionne que la côte est composée de segments d’accumulation, de plages, de dunes, mais aussi de zones d’ablation, ce qui impose une approche différenciée selon les secteurs (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021). Cela signifie que l’ingénierie doit être adaptée localement, ce n’est pas une solution unique mais un bouquet de solutions modulables selon la morphologie, la sédimentation et les contraintes naturelles.

L’article “Aléas naturels et transformation des littoraux” (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024) insiste sur des outils fonciers nouveaux qui peuvent s’inscrire dans une démarche d’ingénierie globale. Par exemple, on peut geler la constructibilité dans les zones les plus exposées, procéder à la déconstruction progressive des parcelles menacées, puis reconfigurer l’usage de ces espaces (restauration écologique, zones tampons) pour absorber le recul littoral. Le 6 avril 2022, le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) a été créé. Ce bail peut être consenti par l’État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public pour une occupation temporaire des terrains jusqu’à ce que le recul devienne critique, puis une restitution à la nature (Horizons, L., 2023).

En combinant l’ingénierie physique (ouvrages, rechargement) avec des stratégies foncières et réglementaires innovantes, on peut concevoir des territoires littoraux résilients. Même si ces solutions ne suppriment pas le risque, elles offrent une voie proactive pour que l’érosion n’impose pas un effondrement du patrimoine littoral, mais soit intégrée dans la dynamique de transition du territoire. - Refus d’assurer / coûts assurance(Combe, M., 2022) :

L’érosion côtière soulève un défi majeur pour le secteur assurantiel, car ce risque n’est pas couvert par le régime français des catastrophes naturelles. Concrètement, lorsqu’un bien est menacé par le recul du trait de côte, les propriétaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisation, contrairement à ce qui existe pour les inondations ou les tempêtes (Combe, M., 2022).

Face à cette situation, les compagnies d’assurance se trouvent en difficulté. D’un côté, elles doivent tenir compte d’un risque croissant, difficile à estimer dans le temps et dans l’espace. De l’autre, elles savent que certaines zones littorales seront inévitablement perdues à long terme. Dans ce contexte, de nombreux assureurs refusent tout simplement de couvrir les biens concernés ou appliquent des primes plus élevées, assorties de franchises et d’exclusions. Pour les propriétaires, cela signifie que certains logements deviennent quasiment inassurables, ce qui renforce leur perte de valeur et complique toute perspective de revente.

Les conséquences dépassent le cadre individuel. L’absence de couverture assurantielle pèse sur la stabilité des marchés immobiliers littoraux, limite l’accès au crédit, les banques étant réticentes à financer des biens non assurables, et accentue la vulnérabilité économique des collectivités. Face à cette impasse, plusieurs rapports plaident pour une refonte du système de mutualisation des risques climatiques, afin d’intégrer des mécanismes spécifiques à l’érosion côtière et de ne pas laisser les ménages seuls face à un risque dont la fréquence et l’intensité vont s’accroître (Combe, M., 2022).

- Extinction des ports (Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A, 2014) :

- Social

Lors de la définition d’une stratégie locale, il convient d’examiner l’ensemble des scénarios classiques (protection rigide, protection souple, laisser évoluer naturellement…), mais aussi les options consistant à déplacer, supprimer ou relocaliser les enjeux situés dans la bande d’aléa, ainsi que leurs combinaisons spatiales et temporelles (par exemple : protéger dans un premier temps puis opter pour un repli).

Le déplacement ou la relocalisation des enjeux doit être envisagé lorsque tout ou partie des conditions suivantes sont réunies : existence d’un intérêt public, caractère déplaçable ou ponctuel de l’enjeu, présence d’habitations isolées ou dispersées (zones à très faible densité), exposition à un aléa fort ou très fort, ou encore mise en danger du patrimoine par la mise en place d’aménagements de protection active (GIP Littoral, 2021-b).

- Déplacement des populations (Minsitère de la transition écologique, 2022 ; DREAL, Bretagne, 2025 ; Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.) :

En France, l’érosion côtière est devenue une menace tangible pour des milliers de résidents littoraux, contraints à envisager le déplacement de leur habitat face à la montée des eaux et au recul du trait de côte. Ce phénomène, amplifié par le changement climatique, affecte particulièrement les communes du littoral atlantique et méditerranéen, où les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent désormais intégrer des zones d’exposition au recul du rivage. La loi Climat et Résilience de 2021 a introduit des dispositions inédites, comme la possibilité pour les communes de créer des zones d’aménagement résilient, où les constructions peuvent être interdites ou soumises à des conditions de démolition anticipée (GIP Littoral, 2021-a). Ce cadre juridique, bien que ambitieux, soulève des enjeux sociaux majeurs : comment accompagner les familles déplacées, préserver leur lien au territoire, et éviter une fracture entre les zones protégées et celles sacrifiées. Le déplacement des populations ne se limite donc pas à une question technique ou environnementale, mais devient un défi de solidarité territoriale, de justice sociale et de mémoire collective.

- Perte de patrimoine(Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P., 2021) :

La perte du patrimoine liée à l’érosion côtière en France constitue une dimension souvent négligée mais profondément symbolique du phénomène. En menaçant les sites historiques, les lieux de mémoire collective et les espaces culturels emblématiques (Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P., 2021), l’érosion ne se contente pas d’altérer le paysage : elle efface des fragments d’identité territoriale. De nombreuses communes ont vu des bâtiments centenaires, des villas balnéaires ou des chapelles se retrouver en zone à risque, parfois condamnés à la démolition ou à l’abandon. Ce recul du trait de côte soulève des dilemmes patrimoniaux : faut-il déplacer un monument ? Le laisser disparaître ? Ou le documenter avant sa perte ? Ainsi, la disparition de ces repères culturels ne se mesure pas seulement en mètres de côté perdus, mais en mémoire effacée, en identité fragilisée, et en rupture du lien entre les habitants et leur territoire (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a). - Conflits d’usage (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020) :

Les conflits d’usage liés à l’érosion côtière en France traduisent une tension croissante entre les différents acteurs du littoral, chacun porteur d’intérêts parfois contradictoires. À mesure que le trait de côte recule, les espaces disponibles se réduisent, exacerbant les rivalités entre usagers récréatifs (plagistes, surfeurs, promeneurs), acteurs économiques (pêcheurs, restaurateurs, promoteurs immobiliers), et gestionnaires environnementaux (parcs naturels, conservatoires du littoral). Par exemple, dans des communes comme Lacanau ou Saint-Jean-de-Luz, la volonté de préserver les plages pour le tourisme entre en conflit avec les impératifs de protection des dunes ou de relocalisation des infrastructures. Le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine, dans sa stratégie régionale, souligne que ces conflits doivent être anticipés par une gouvernance partagée, impliquant les collectivités, les citoyens, les services de l’État et les acteurs privés (GIP Littoral, 2021-a). De plus, la loi Climat et Résilience introduit des outils comme les zones d’aménagement résilient et les stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC), qui visent à concilier les usages tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes (GIP Littoral. 2021-a). Ces dispositifs, bien qu’encore en phase d’expérimentation dans plusieurs territoires, posent les bases d’un dialogue territorial essentiel pour éviter que l’érosion ne devienne un facteur de division sociale et économique.

- Déplacement des populations (Minsitère de la transition écologique, 2022 ; DREAL, Bretagne, 2025 ; Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.) :

- Technologique

- Technologies d’adaptation (épi, murs, enrochements) (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016) :

Les technologies d’adaptation regroupent les technologies de compromis, de protection et de repli. Certaines peuvent être complémentaires, d’autres concurrentes :

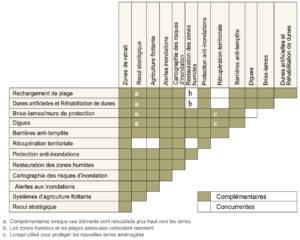

Tableau 4 : Les technologies d’adaptation complémentaires et concurrentes

Tableau 4 : Les technologies d’adaptation complémentaires et concurrentes

Solutions d’urbanisation : les nouveaux lotissements sont construits plus loin des côtes, les anciens bâtiments sont rénovés de sorte à ce qu’ils soient plus adaptés (rehaussement du rdc, isolation à l’humidité, au sable…).

Solutions dures : des digues, épis ou encore brise-lames peuvent empêcher complètement localement la montée de l’eau tant qu’il n’y a pas de débordement par le dessus ou par les côtés. Ces solutions sont chères et nécessitent d’être étendues ou rehaussées si l’eau continue à monter, de la maintenance régulière. De plus, elles peuvent parfois faillir. Dans certains cas, elles peuvent aussi avoir l’effet inverse de celui attendu (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d.-a).

Solutions douces : la réhabilitation de la nature du littoral empêche partiellement la submersion et l’érosion mais pas complètement. Il n’est plus respectueux de la biodiversité et de l’environnement que les digues. (barrières d’arbres, recouvrage de branches, cordon de galets, recharge en sable…) Acteur impliqué en Bretagne : Le Conservatoire du littoral (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d.-a).

- Technologie de suivi :

Les technologies de suivi sont indispensables à la prévention des risques liés à l’érosion du trait de côte et à l’adaptation des territoires, puisqu’elles permettent à la fois de suivre l’évolution du recul côtier au cours du temps, mais également de détecter les changements géomorphologiques, sédimentaires ou encore écologiques localement et sur une échelle de temps plus réduite. Dans le cadre de l’érosion côtière, les technologies de suivi sont multiples, notamment en raison des nombreuses causes et conséquences de l’érosion (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016).

- Résistance des matériaux :

Différents matériaux résistants à l’eau peuvent être utilisés dans le cadre de la recherche de solutions “dures”, des matériaux naturels tels que la pierre, l’ardoise ou le bois résistant au pourrissement et d’autres types tels que le béton, le fer ou le métal. Lorsque des solutions “douces” sont privilégiées, les “matériaux” sont les zones humides, les arbres ou encore le sable et ils s’avèrent plus résistants que les éléments énumérés ci-dessus (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016).

- Technologies d’adaptation (épi, murs, enrochements) (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016) :

- Environnemental

- Biodiversité littorale (Barry, 2016) :

Les côtes bretonnes présentent une diversité animale et végétale remarquable. Si la montée des eaux n’est pas un problème de même envergure pour ces espèces que la pression de l’urbanisme et du tourisme, elle reste un facteur aggravant dans la mesure où elle reforme le terrain à grande vitesse. De plus, une destruction de cette diversité serait en tant que telle un facteur d’érosion car les algues et plantes côtières permettent l’absorption de surplus d’eau, peuvent permettre de stabiliser une dune et dans certains cas atténuent les fortes houles (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d-b). - Nappes phréatiques (Barry, 2016) :

La montée générale du niveau de la mer peut mener à des conséquences indirectes inattendues. Par exemple, elle peut entraîner la salinisation des réserves d’eau souterraines et donc impacter l’agriculture de la région. Le phénomène peut se produire par deux processus :

– Par l’infiltration d’eau de mer directement dans la nappe

– Par remontée de la nappe en surface sous pression de l’eau de mer (Littoral de la Manche, 2025)

Ces changements ont des conséquences sur la qualité de l’eau de consommation, celle utilisée pour l’agriculture et par une grande quantité d’espèces de plantes. Ils causent aussi une détérioration de la qualité des sols. Les conséquences indirectes de la montée des eaux se retrouvent donc dans tous les secteurs d’activité et sur toute la surface de la région côtière (France Environnement s.d.). - Augmentation de la fréquence des niveaux marins extrêmes (Cyven, 2024) :

Un des problèmes majeurs pour les riverains d’une côte en recul est le fait que la mer présente un niveau changeant selon les moments de la journée et surtout selon la météo. En effet, certaines marées extrêmes, certaines tempêtes ou fortes houles ont parfois pour effet un débordement d’eau de mer sur une certaine surface du rivage qui peut parfois s’étendre jusqu’à des zones habitées. Les causes suivent des schéma très chaotiques et sont donc très difficile à prévoir et les conséquences sont souvent très dommageable pour les habitants du littoral (inondation, dégradation des infrastructures, pollution marine du littoral…). Malheureusement, il est prévu que la hausse générale du niveau de la mer ait pour effet une augmentation significative de la fréquence de ces évènements dans les prochaines années. Jusqu’à une multiplication par cent d’ici la fin du siècle. Et le rapprochement de la mer vers les zones urbanisées rendrait leurs dommages d’autant plus conséquents. Il s’agit donc aussi d’un enjeu social et économique majeur (IHE Delft Institute For Water Education, s.d.).

- Biodiversité littorale (Barry, 2016) :

- Légal

- Statut des réfugiés :

L’érosion côtière constitue un aléa majeur menaçant directement les habitats et les biens des populations riveraines. Le recul du trait de côte entraîne la destruction de logements et d’infrastructures, provoquant des déplacements parfois permanents, qui peuvent générer ce qu’on appelle des « réfugiés climatiques » (Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.). Ces populations déplacées nécessitent un encadrement juridique spécifique, car le droit international des réfugiés ne reconnaît traditionnellement pas les catastrophes environnementales comme motif de protection(Interreg Maritime, s. d.). La France et l’Union européenne doivent donc adapter leurs cadres légaux pour garantir l’accès à des mesures de protection, de relogement et d’assistance sociale. Les collectivités locales jouent un rôle clé en intégrant les risques littoraux dans les documents d’urbanisme (PLUi, SCoT) pour anticiper ces migrations et définir des zones de relocalisation sécurisées, tout en respectant les droits des personnes concernées. La coordination avec l’État et les établissements publics fonciers permet de mobiliser le foncier nécessaire, en assurant un statut juridique clair pour les habitants déplacés (Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., s.d.). L’absence de cadre légal pourrait accroître la précarité des populations exposées et créer des conflits fonciers avec des zones non exposées (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). De plus, l’artificialisation des sols aggrave le phénomène, car elle réduit les espaces naturels tampons, essentiels à l’accueil des populations déplacées (Cerema, s.d.-a). Les politiques d’adaptation doivent donc combiner protection juridique, urbanisme préventif et résilience territoriale, pour garantir à la fois la sécurité des personnes et la continuité de leurs droits fondamentaux. Enfin, des solutions juridiques innovantes, comme des régimes de préemption ou des baux adaptés, peuvent être mobilisés pour encadrer la relocalisation de ces populations (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020).

- Loi Littoral (3 janvier 1986) :

La loi Littoral a pour objectif principal de protéger les espaces naturels, les paysages et l’équilibre écologique du littoral français. Elle impose une protection graduée selon la proximité avec le rivage, limitant les constructions dans les zones les plus exposées aux phénomènes d’érosion et de submersion marine (Cerema, s. d.-a). Les communes littorales doivent adapter leurs documents d’urbanisme, tels que les PLU et les SCoT, pour encadrer la densification et le développement économique tout en préservant la résilience des territoires (Cyven, 2024 ; La librairie ADEME, s.d.). Cette loi interdit la fixation systématique du trait de côte par des ouvrages en dur, sauf nécessité technique impérative, favorisant des solutions douces basées sur la nature (Ministère de la Transition écologique, 2023). Elle encadre également les infrastructures existantes, telles que les ouvrages portuaires ou de défense, pour minimiser leur impact sur les dynamiques hydrosédimentaires et la biodiversité (Combe, M. 2022). L’approche préventive de la loi contribue à limiter l’exposition des populations à long terme, en intégrant l’érosion et le recul du trait de côte dans les stratégies locales (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021) . En combinant planification territoriale et protection des milieux naturels, elle offre un cadre juridique pour concilier développement économique et gestion durable du littoral. Les documents d’urbanisme doivent ainsi prendre en compte non seulement les risques immédiats, mais aussi les projections à 30 ou 100 ans. Enfin, la loi Littoral sert de base à l’élaboration de plans de prévention des risques littoraux (PPRL), instruments essentiels pour limiter l’exposition aux aléas côtiers (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016 ; Gouvernement, 2022).

- Loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) :

La loi Zéro Artificialisation Nette vise à stopper la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Sur le littoral, cette politique est essentielle pour réduire la pression foncière dans les zones exposées à l’érosion et à la submersion marine. La renaturation des terrains artificialisés abandonnés permet de restaurer des fonctions écologiques, telles que la régulation des flux hydriques et la protection des sols contre l’érosion. L’observatoire de l’artificialisation mis en ligne en 2019 fournit des données détaillées sur la progression de l’urbanisation, facilitant l’identification des zones vulnérables. En limitant l’expansion urbaine dans les bandes littorales à moins de 500 mètres de la mer, la loi contribue à préserver les espaces tampons naturels, indispensables pour absorber l’impact des tempêtes et du recul du trait de côte (Cerema & GéoLittoral,2023). Elle favorise également des stratégies locales d’intensification urbaine, permettant de loger la population tout en limitant l’emprise sur les sols. L’artificialisation passée ayant saturé certains secteurs littoraux, le ZAN encourage le réemploi des friches et des logements vacants (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). Enfin, l’application du principe ERC (Éviter, Réduire, Compenser) permet de concilier développement et protection environnementale, contribuant à la résilience du littoral face aux effets du changement climatique.

- Loi Climat et Résilience (22 août 2021) :

La loi Climat et Résilience inscrit la gestion des risques côtiers et l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques. Elle fixe comme objectif l’absence de toute artificialisation des sols d’ici 2050 et la réduction de moitié du rythme de consommation des espaces sur 2021-2031. Les communes exposées au recul du trait de côte doivent réaliser des cartes prospectives à 30 et 100 ans, intégrant ces projections dans les PLUi et SCoT. Cette approche permet de limiter l’urbanisation dans les zones à haut risque et de planifier la relocalisation stratégique d’infrastructures et d’habitations. La loi introduit de nouveaux outils fonciers, tels que le droit de préemption ou le bail réel d’adaptation. Les établissements publics fonciers peuvent ainsi acquérir des terrains pour anticiper l’érosion et mettre en œuvre des projets de protection ou de relocalisation (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). En parallèle, les mesures GEMAPI donnent aux collectivités la compétence pour gérer les ouvrages de défense contre la mer et les inondations de manière cohérente. L’objectif est de favoriser des territoires résilients, capables de s’adapter aux aléas côtiers sans accentuer les impacts environnementaux (Cerema, s.d.-a). Cette loi complète et renforce la loi Littoral et les dispositifs ZAN, offrant un cadre juridique global pour la prévention, la planification et la gestion durable des littoraux français (Légifrance, 2023).

- Statut des réfugiés :

- Politique

- Conclusion sur le PESTEL

L’analyse PESTEL de l’érosion côtière met en évidence un phénomène à la fois environnemental, social et politique, révélateur des fragilités du modèle d’aménagement littoral. Politiquement, la gouvernance reste morcelée malgré les efforts de coordination entre État, collectivités et organismes techniques. Économiquement, les pertes foncières et l’absence de couverture assurantielle adaptée accentuent les inégalités territoriales.

Sur le plan social, la relocalisation forcée et la perte du patrimoine local questionnent la justice et la résilience des communautés côtières. Les avancées technologiques offrent de nouveaux outils de suivi et d’aménagement, tandis que les initiatives environnementales cherchent à restaurer les écosystèmes naturels comme barrières protectrices. Enfin, le cadre juridique, encore marqué par la responsabilité individuelle, évolue lentement vers une approche plus collective et préventive du risque.

L’érosion côtière apparaît ainsi comme un défi global nécessitant une réponse intégrée, conciliant connaissance scientifique, solidarité territoriale et adaptation durable des zones littorales.

- Avancée par rapport au problème initial

L’état de l’art a permis d’enrichir notre compréhension du phénomène d’érosion côtière et de préciser les contours de notre étude. Cette partie revient sur les principaux ajustements apportés au cadre de recherche : le choix de la zone géographique, la validation ou la reformulation des hypothèses, ainsi que l’évolution de la problématique initiale. Elle met en évidence comment notre réflexion s’est structurée au fil de l’analyse bibliographique.

- Evolution de la zone géographique :

Sans connaissance préalable du sujet, il nous était difficile d’identifier si la problématique serait spécifique à une zone ou généralisable à l’ensemble du littoral. Il nous était donc difficile de statuer sur une zone. Pour autant, nos recherches nous ont rapidement permis de nous focaliser sur le problème localement : en Bretagne. La richesse des données disponibles a confirmé la pertinence du choix de la Bretagne comme territoire d’étude.

Notons par ailleurs que l’enquête terrain nous permettra de confirmer ce premier choix.

- Evolution des hypothèses :

Nos hypothèses initiales étaient les suivantes :

Hypothèse 1 : L’érosion est un enjeux sociétal

Hypothèse 2 : Augmentation de l’érosion avec le réchauffement climatique

Hypothèse 3 : Les politiques d’aménagement et de gestion durable peuvent limiter et atténuer les effets de l’érosion

Hypothèse 4 : L’érosion modifie durablement les écosystèmes et impacte la biodiversité

Nos recherches bibliographiques ont confirmé notre première hypothèse : l’érosion est effectivement un enjeux sociétal. Elle touche de nombreux territoires, impacte l’économie, la biodiversité et la gouvernance des zones concernées. Ce phénomène ralentit le tourisme sur les littoraux, détruit certains habitats, et demande une adaptation locale de l’ensemble des politiques existantes.

La seconde hypothèse a également été validée par notre état de l’art. Les conséquences du réchauffement climatique, notamment la montée des eaux, amplifient le phénomène d’érosion du trait de côte. Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-a)

La troisième hypothèse, portant sur les politiques d’aménagement, reste ouverte : les stratégies actuelles sont multiples mais parfois insuffisamment coordonnées, d’où la nécessité d’enquêter localement sur leur efficacité réelle. Nous profiterons de l’enquête terrain pour obtenir de nouveaux éléments sur cette conjecture.

Enfin, la relation entre érosion et biodiversité s’est révélée plus complexe que prévu : la dégradation des milieux accélère l’érosion, tandis que la préservation des écosystèmes côtiers agit comme une forme de défense naturelle. La dernière hypothèse a été confirmée : l’érosion dégrade les écosystèmes et entraîne une perte de biodiversité. Inversement, la biodiversité joue un rôle protecteur face à l’érosion ; sa dégradation contribue donc à l’amplifier (Barry, 2016).

- Evolution de la problématique :

Initialement, notre problème portait sur l’érosion du trait de côte ainsi que sur les problématiques annexes telles que la submersion marine ou la salinisation des eaux douces. L’état de l’art nous a permis de centrer le problème sur le recul du trait de côte lié aux dynamiques hydrosédimentaires. Cette reformulation clarifie le cadre d’analyse et permet de mieux relier les dimensions physiques, écologiques et sociales du phénomène.

- Evolution de la zone géographique :

- Bibliographie / webographie

BibliographieBarry, M. (2016). Erosion côtière et impacts dans dans la commune de Kafountine (Basse Casamance).https://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/1211Bretagne Vivante. (2025, 30 septembre). Association de protection de la nature.

https://www.bretagne-vivante.org/v

BRGM. (2024, 25 septembre). Littoral, risques côtiers et changement climatique. https://www.brgm.fr/fr/solutions/littoral-risques-cotiers-changement-climatique

Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G. (s.d.). Océan, changements climatiques et migration humaine. Ocean-Climate.org https://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/oc%C3%A9an-climat-migration_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-12.pdf

Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-a) Érosion du littoral : à quoi s’attendre et comment s’adapter ? https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/impacts/erosion-du-littoral

Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-b) Tourisme : une activité sous influence du climat. https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/secteurs-d-activites/tourisme

Cerema & GéoLittoral. (2023). L’artificialisation des sols en France métropolitaine : état des lieux et enjeux. https://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/artificialisation_vf_med_cerema.pdf

Cerema.(s. d.-a). Erosion côtière : Christophe Béchu présente les scénarios nationaux et les cartographies nationales, ainsi que les conséquences pour les territoires littoraux. https://www.cerema.fr/fr/presse/dossier/erosion-cotiere-christophe-bechu-presente-scenarios-0?utm

Cerema. (s. d.-b). – Le Cerema achève la réalisation de l’indicateur national de l’érosion côtière

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-acheve-realisation-indicateur-national-erosion

Cerema. (s.d-c). Risques et territoires – lettre n°24 – mai 2024. https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/risques-territoires/risques-territoires-lettre-ndeg24-mai-2024/risques-territoires-lettre-ndeg24-mai-2024

Combe, M. (2022, 9 février). L’érosion côtière, un risque naturel délaissé des fonds d’indemnisation. Natura Sciences. https://www.natura-sciences.com/comprendre/erosion-cotiere-risque-naturel.html

Conservatoire du Littoral. (s. d.-a). Adapto, un projet Life initié. https://www.lifeadapto.eu/

Conservatoire du littoral. (s. d.-b). dernières acquisitions, actualités, publications. https://www.conservatoire-du-littoral.fr/

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, 10 novembre). Rechargement de plage. Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre. Consulté le 27 septembre 2025, sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Rechargement_de_plage

Cyven. (2024, 2 juillet). Le recul du littoral breton, une problématique importante face aux changements climatiques. https : //www-iuem.univ-brest.fr/le-recul-du-littoral-breton-une-problematique-importante-face-aux-changements-climatiques/

Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P. (2021). Introduction. Méditerranée, 133, 5‑8. https://doi.org/10.4000/mediterranee.12847

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère. (2021). Les traits de côte du Finistère. https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/44736/317999/file/20210118_traits_de_c%C3%B4te_Finist%C3%A8re.pdf

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). (s.d.). Les services de l’État en Finistère. https://www.finistere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM

DREAL, Bretagne. (2025, 10 juillet). Dispositions législatives en matière de trait de côte – Loi Climat et Résilience. https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/dispositions-legislatives-en-matiere-de-trait-de-a4917.html

Échanges Assurance. (2023). Érosion côtière et assurances : quelles couvertures face à ce risque naturel amplifié ?

https://echangesassurances.org/1990/erosion-cotiere-et-assurances-quelles-couvertures-face-a-ce-risque-naturel-amplifie/2023/

FranceEnvironnement. (s. d.). Qu’est-ce que la salinisation d’une nappe phréatique et quels en sont les impacts environnementaux ? https://www.franceenvironnement.com/question/qu-est-ce-que-la-salinisation-une-nappe-phreatique-et-quels-en-sont-les-impacts-environnementaux

GIP Littoral. (2021-a). Stratégie régionale : Introduction. https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/SGBC-12-%20strat%C3%A9gie%20r%C3%A9gionale%20introduction.pdf

GIP Littoral. (2021-b). Stratégie régionale – Guide de l’action locale. https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/SGBC-15-%20strat%C3%A9gie%20r%C3%A9gionale%20Guide%20de%20l%27action%20locale.pdf

GIP Littoral. (2021, 9 septembre). Promulgation de la loi climat et résilience : dispositions relatives à la gestion de l’érosion côtière. https://www.giplittoral.fr/actualites/promulgation-de-la-loi-climat-et-resilience-dispositions-relatives-la-gestion-de

Gouvernement. (2022). Érosion du littoral : un plan de prévention pour les communes les plus touchées. https://www.info.gouv.fr/actualite/erosion-du-littoral-un-plan-de-prevention-pour-les-communes-les-plus-touchees

Gouvernement (2023). Le surtourisme : quel impact sur les villes et sur l’environnement ? https://www.vie-publique.fr/eclairage/24088-le-surtourisme-quel-impact-sur-les-villes-et-sur-lenvironnement?utm

Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A. (2014). Étude de l’évolution du trait de côte au niveau du port de Nouakchott (Mauritanie) à partir d’une chronique d’images SAR d’ENVISAT. Geo-Eco-Trop: Revue Internationale de Géologie, de Géographie et d’Écologie Tropicales, 38(1), 169–178. https://hdl.handle.net/2268/249776

Horizons, L. (2023, 17 novembre). Les digues sont-elles une bonne solution face au risque d’inondation ? Demain la Ville – Bouygues Immobilier. https://www.demainlaville.com/les-digues-sont-elles-une-bonne-solution-face-au-risque-dinondation/

Interreg Maritime. (s. d.). MAREGOT – MAnagement des Risques de l’Érosion côtière et actions de GOuvernance Transfrontalière. https://interreg-maritime.eu/fr/web/maregot/projet

IHE Delft Institute For Water Education. (s. d.). Extreme sea levels to become much more common worldwide as Earth warms. https://www.un-ihe.org/news/extreme-sea-levels-become-much-more-common-worldwide-earth-warms

La librairie ADEME. (s.d.). Objectif « Zéro Artificialisation nette » (ZAN) et contribution de l’ADEME. https://librairie.ademe.fr/urbanisme-territoires-et-sols/4784-objectif-zero-artificialisation-nette-zan-et-contribution-de-l-ademe.html

Le Figaro Nautisme. (2025, 7 août). L’impact du tourisme sur les zones côtières : la plaisance face au mur écologique. https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2025-08-07/80268-limpact-du-tourisme-sur-les-zones-cotieres-la-plaisance-face-au-mur-ecologique

Légifrance. (1807). Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847111

Légifrance. (2023). Code de l’environnement. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210405/

Légifrance. (2025). Code de l’urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074075

LETG-Géomer – Université de Bretagne Occidentale. (s. d.). Publications scientifiques du laboratoire LETG-Géomer. HAL Archives Ouvertes. https://hal.univ-brest.fr/LETG-GEOMER

Littoral de la Manche. (2025, 13 mai). La salinisation des nappes phréatiques et des sols. https://littoral.manche.fr/risques-littoraux/les-risques-littoraux-dans-la-manche/la-salinisation-des-nappes-phreatiques-et-des-sols/#:~:text=Remont%C3%A9e%20de%20la%20nappe%20phr%C3%A9atique,de%20la%20surface%20du%20sol.

Mayer, C. (2024, 28 mars). Changement climatique : à Lacanau, actions et réflexions pour lutter contre l’érosion. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/03/28/changement-climatique-a-lacanau-actions-et-reflexions-pour-lutter-contre-l-erosion_6224680_3244.html

Ministère de la Transition écologique. (2023, 24 septembre). Artificialisation des sols. https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols

Ministère de la Transition écologique. (2022, 8 août). Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/loi-relative-lamenagement-protection-mise-valeur-du-littoral

Observatoire de L’environnement en Bretagne. (s. d.-a). Comment sur le littoral breton fait-on face aux risques d’érosion-submersion ? https://bretagne-environnement.fr/article/adaptation-littoral-risques-cotiers-bretagne?utm_source=chatgpt.com

Observatoire de L’environnement En Bretagne. (s. d.-b). Quelles sont les espèces remarquables qui fréquentent le littoral breton ? https://bretagne-environnement.fr/article/littoral-breton-biodiversite-remarquable

Programme Interreg VA France-Manche-Angleterre. (s. d.). PACCo, Promouvoir l’adaptation aux changements Côtiers – Promoting Adaptation to Changing Coasts. https://www.pacco-interreg.com/?lang=fr

Préfet du Finistère.(s. d.). Prévention des risques littoraux et submersions marines dans le Finistère.

https://www.finistere.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-littoraux-et-submersions-marines-dans-le-Finistere?utm_source=chatgpt.com

Philizot, F., Desforges, C., Pommier, A., & Inspection générale de l’administration. (2022). La coopération transfrontalière des collectivités territoriales. https://www.espaces-transfrontaliers.org/wp-content/uploads/2025/06/2022_Rapport_IGA.pdf

Programme des Nations Unies pour l’environnement. (2016). L’érosion côtière : défis et solutions. https://unepccc.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/9-coastal-erosion-french.pdf

Réseau national des observatoires du trait de côte. (2025, 1 juillet). Chiffres clés de l’érosion. https://observatoires-littoral.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-l-erosion-a225.html

Risques Côtiers. (s.d.). Observatoire OSIRISC. https://www.risques-cotiers.fr/accueil-risques-cotiers/projets/observatoire-osirisc/

Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R. (2020). Comment vivre avec des conflits d’usages au sein d’un espace naturel protégé exposé à des risques littoraux ? https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2020-v20-n1-vertigo06155/1078819ar.pdf

Statistique publique de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement. (2024). Chiffres clés de la mer et du littoral – Édition 2024 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-la-mer-et-du-littoral-edition-2024?utm

Thomas, B., & Débat, F. E. (2024, 3 juillet). Aléas naturels et transformation des littoraux : quels enjeux fonciers ? Fonciers en débat. https://fonciers-en-debat.com/aleas-naturels-et-transformation-des-littoraux-quels-enjeux-fonciers/

Tribune, L. (2024, 11 avril). Érosion du littoral : avec le ZAN, pourra-t-on reloger les victimes du recul du trait de côte ? https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/erosion-du-littoral-avec-le-zan-pourra-t-on-reloger-les-victimes-du-recul-du-trait-de-cote-994993.html

Université du Littoral – Côte d’Opale. (s.d.). Quelles solutions pour le littoral ? https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/11/Techniques-protection-2P.pdf